Некоторые аспекты установления Дня благодарения Сибири и его празднование в столицах и Сибири в начале 1880-х годов

В работе рассматривается учреждение в 1881 году Дня благодарения Сибири и некоторые моменты его празднования в сибирских губерниях. Отмечена спорность его тогдашней и нынешней датировки и различия трактовок. В ходе проведения первых праздничных мероприятий в С-Петербурге и Москве было поднято много вопросов, касающихся проблем политики Российской империи в Сибири, её колонизации, необходимости администрати! вных реформ, развития транспортной сети, системы образования, жизни её народов, как русских, так и инородцев. Основным источником исследования стала брошюра «300-летие Сибири», изданная в 1882 году и собравшая основные сведения об отношении к сибирским вопросам у столичных жителей, имеющих сибирские корни, и фрагменты газетных публикаций того времени, отражающих суть самых острых моментов. Работа будет полезна для общего осмысления внутренней политики России второй половины XIX века.

Ключевые слова: Россия, Сибирь, День Сибири, колониализм, сепаратизм

История празднования Дня благодарения Сибири начинается с 1881 года. В те времена годом присоединения Сибири к России считался 1581-й. Датировка праздника привязана к 26 октября, когда казаки Ермака заняли столицу Сибирского ханства – город Кашлык (Искер, Сибер). По григорианскому календарю сегодня это 5 ноября, хотя мы отмечаем на три дня позднее, 8-го (два дня «набежало» до XIX века, и на один ошиблись уже при переводе в конце XX-го). С годом тоже вышла заминка. Событие это произошло не в 1581 году, а в 1582-м. Таким образом, отпраздновали на год раньше.

Поход Ермака в Сибирь (sp72ru)

Документов по вояжу Ермака в Сибирь не осталось, да и не вёл их никто. Средневековые летописцы ориентировались на устные рассказы участников похода. В одном из самых первых источников по сношениям с Сибирским ханством, в «Сибирской летописи» Саввы Есипова, дьяка при нескольких тобольских архиепископах, подчеркивается устное происхождение информации: «Разспросши Ермаковых козаков, како они придоша в Сибирь, и где с погаными были бои, и кого где убили погании на брани; козаки же принесоша писание сие». <…> Ино же от достоверных мужей изпытах, иже очима своими видиша н быша в та лета».[1] Кстати, и год входа Ермака «во град Сибирь» Есипов указывает как 7089, т.е. 1580 от P. X. Опять разночтения.

Даже если взять за точку отсчёта дату похода Ермака – 1 сентября, то пройти путь от Камы до Иртыша волоком через перевалы Урала, да ещё с боями, дружине за 55 дней вряд ли было возможно. Но «…если празднование поставлено в зависимость от точного определения дня… — писала столичная газета «Новости», — то пусть лучше эта точность навсегда ускользнет от нашего внимания».[2]

Отдельно отмечать этот день предложили наши славные сибиряки – Григорий Николаевич Потанин и Николай Михайлович Ядринцев. Эти два ярких представителя движения областничества поначалу считали Сибирь колонией России, а сибиряков чуть ли ни отдельной нацией! Кроме того, они требовали предоставления Сибири автономии, за что при Александре II подверглись гонениям и аресту. Кстати, именами Потанина и Ядринцева ещё до революции были названы две центральные улицы Ново-Николаевска. И не смотря на смену времён и политических строев, они охранили свои названия до сегодняшнего дня.

И в 1881 году, спустя семь лет после помилования, областники при поддержке некоторых сибирских дум «с выражением верноподданических чувств» предложили его императорскому величеству Александру III (Миротворцу), недавно зашедшему на престол, выделить для Сибири особый день.

Ещё за несколько лет до этого сибирская общественность стала «готовить почву»: в нескольких журналах были опубликованы статьи, посвященные истории Сибири – «наших Соединенных Штатов», дате её покорения, которую было «решительно трудно» определить, настоящему и будущему края. В Москве был издан каталог актов и бумаг по Сибирским делам, хранящимся в архиве Министерства иностранных дел.

Чуть позднее, в 1882-м, «к юбилею трехсотлетия» вышел обширный программный труд Ядринцева «Сибирь как колония»: «край оканчивает 300-летие и вступает в новый фазис исторической жизни. Наступает время сознательно отнестись к его жизни, определить момент, переживаемый им, создать ему роль в будущем и рассмотреть те условия, которые могут благоприятствовать его развитию».[3]

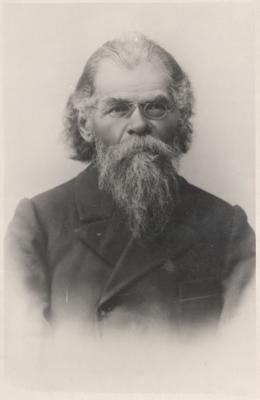

Потанин Г. Н. и Ядринцев Н. М. (tomskmuseum.ru и wikimedia.org)

В 1884-м Потанин писал: «По поводу трехсотлетнего юбилея Сибири с высоты трона раздалось Державное слово, дающее право надеяться, что в недалеком, вероятно, будущем, те реформы, которыми пользуется Европейская Россия, будут распространены и на Сибирь. О безотлагательной важности и необходимости этого заявлено, наконец, сибирскою администрацией, и к этому заявлению высшая правительственная власть отнеслась с особенным вниманием и заботливостью.

Действительно, приведение Сибири в одно целое с Европейскою Россией установлением единства в системе управления обеими этими русскими территориями – это первое, что необходимо для того, чтобы сделать Сибирь не только окончательно русскою страною, но и органическою частью государственного нашего организма – в сознании как европейско-русского, так и сибирского населения. Затем необходимо окончательно закрепить связь Сибири с Европейскою Россией железнодорожным путем, пролегающим через всю Сибирскую территорию. <…> Только при этом условии и может явиться для Сибири возможность оправдать свою старинную репутацию “золотого дна"».[1]

Необходимо отметить, что мысль о праздновании Дня Сибири была принята не всеми. Так, правительство не разрешило празднование его 26 октября, видя в нём всего лишь эпизод, день «сибирского взятия», и предложило другую дату — 6 декабря 1582 года, формальный день присоединения Сибири к Русскому царству, когда сподвижник Ермака Иван Кольцо бил царю Иоанну Грозному челом и «новым Царством Сибирским», за что ватаге Ермака были прощены их старые грехи, названы они были «Царской служилой ратью» и получили царские милости. Этот символический акт принятия Сибири под российское крыло позволял акцентировать смысл на утверждение заслуг России перед Сибирью и купировать развивавшиеся сепаратистские настроения.

Но сведений о точной дате царской аудиенции для посла Ермака историкам найти не удалось, и «пока шли пререкания и недоумения о дне юбилея, общество сибирских уроженцев в Петербурге и в Москве решилось ознаменовать исполнение 300-лътия края частным собранием и обедом 26-го октября».

За праздничными столами общественные деятели высказывались о значении Сибири, необходимости проведения там земских и судебных реформ, члены сибирских землячеств, называемые в прессе «детьми злосчастной страны», вспоминали свои «корни», касались колонизационных вопросов и «благодарили Сибирь за её изобилия и удобства».

Вот как описывает Главный Сибирский обед в большом зале ресторана «Медведь» известной петербургской гостиницы «Демут» специально выпущенная 43-страничная брошюра: «…собралось более двухсот человек. <…> Генералы, профессора, доктора, студенты, уроженцы Сибири, учащиеся девицы, курсистки и дамы, которым Сибирь была близка по воспоминаниям. <…> На сцене, убранной растениями, левая сторона которых состояла из елей и сосен, покрытых снегом, спускался большой электрический фонарь в виде солнца, освещая золотой венок на спущенной занавеси с надписью: “26-го октября 1581—1881 года”. Под звуки марша к половине шестого присутствовавшие заняли места. <…> Перед присутствующими появилось меню с рисунком Зичи, северной природы и надписью «Сибирский обед 26 октября 1881 года». Из отличительных блюд были в меню сибирские пельмени (по обыкновению в супе), рябчики с салатом из северных ягод и мороженное из облепихи».

Ресторан «Медведь» гостиницы «Демут» (wikimedia.org)

Действительный статский советник, писатель Б. А. Милютин с энергией и глубоким чувством произнес пространную речь, сказав, что не важна ошибка в дате «на год, на два и на три, — важен лишь факт, а факт тот, что на призыв отпраздновать известное, исполненное глубокого смысла, историческое событие, откликнулись все, коим дорога Сибирь по той или другой причине».[1]

Н. М. Ядринцев традиционно сказал о «вступлении Сибири в новую жизнь» и о надежде «пути радости и стезе мира» и не снискал оваций присутствующих. Позднее он назовёт этот праздник «трехсотлетней тризной».

Среди других речей, высказанных за столом, мнения были разными и зачастую опасными. Так, К. П. Мейбаум, председатель совета попечительства Церкви Покрова Пресвятой Богородицы отметил целью собрания не празднование, а «желание сибиряков по возможности ознакомиться друг с другом. <…> Единение великое дело, оно дает силу».[2]

Несколько ораторов высказались и по вопросам национальной политики империи. Так чингизид, ротмистр лейб-гвардии атаманского полка Султан Гази-Булат Бали-Хан сказал о великом значении объединения киргизов и других «инородных элементов Сибири с элементом русским»: «Киргизский народ, отчасти, уже обменялся языком русским, много западных сибиряков говорят по-киргизски и наоборот. Хотя киргизы называют коренных сибиряков «урус казак», а себя – просто «казак», но желательно было бы, чтобы эти особенности названий постепенно сглаживались, точно так же, как прежняя борьба между этими казачествами перешла ныне с поля брани в возвышенное соревнование — в области культуры и цивилизации».[3]

Молодой доктор Прохоров остро поставил вопрос образования: «Какое здание прежде всего кидается в глаза при въезде в любой город? — Острог! При въезде в село? — Этап! Редко вы увидите школу, да и те больше для проформы», – и тоже развернул его в национальную плоскость – «Мы, русские, на Восток являемся в очень странной роли: мы являемся распространителями христианской цивилизации между инородцами, и что же видим? Корейцы все грамотны, обучаясь в своих школах, которых по нескольку в каждой деревне. Между манзами нет безграмотных, а русское население в Восточной Сибири поголовно безграмотно. Я добавлю к этому, что на корейско-китайской границе казаками и крестьянами высказывается, что у манзы и корейца не душа, а пар, и что убить его не грех!»[4]

Горячо обсуждался вопрос о Сибири как месте ссылки. Товарищ обер-прокурора И. Я. Фойницкий заявил о Сибири как о «стране наказания» и об отрицательном влиянии практик ссылки в нравственном отношении. Присяжный поверенный Н. И. Грацианский пошёл ещё дальше, заметив, что «для Сибири еще ничего не сделано» и для приезжего бросается в глаза, что это как бы земля неприятельская, а «должна бы пользоваться симпатиями России и одинаковыми с нею учреждениями».[5]

В Москве сибирский обед был скромнее, «семейнее». И по участию, и по речам. Он прошёл в русской палате гостиницы «Славянский Базар» на Никольской улице и собрал около 90 человек. Интересны, в частности, слова председателя Московского совета присяжных поверенных Н. В. Баснина, который отметил факт народной самодеятельности «шайки» Ермака. «Само по себе завоевание Сибири было явление незаконное, но оно узаконилось вследствие дарования Ермаку царской милости и назначения ему пожалования и даже чего-то в роде наместничества. Государственность и общественность суть два существенные элемента жизни всякого народа».[6]

Зал ресторана «Славянский базар» (kontur.ru)

Тут же, на обеде, был запущен подписной лист «на образование фонда в пользу недостаточных студентов», по которому собрано 3 250 рублей, а вскоре сумма выросла до 5 000. Также много говорилось про устройство сибирского университета, решено просить разрешения об основании в Петербурге и Москве «общества для вспомоществования нуждающейся Сибирской молодежи в учебных заведениях».[1]

Столичная печать горячо и где-то язвительно откликнулась на событие. В газетных публикациях заострялось горестное положение края: «Что сделала Россия для Азии в эти три века?», «Сибиряки жалуются, что Россия берёт у них золото, а взамен даёт только плохих чиновников да уголовных преступников».[2]

Ещё накануне оппозиционная газета В. М. Соболевского «Русские Ведомости» опубликовала фельетон «Трехсотлетний юбилей завоевания Сибири», отмечающий «судьбы заселяющих ее инородцев, которые теперь вымирают “на наших глазах не по дням, a пo часам. <…> Водка, сифилис, кабала п эксплуатация русских промышленников, <…> произвол сибирской администрации, наконец, соседство беглых и ссыльно-каторжных — вот плоды той роковой цивилизации, от одного прикосновения к которой инородцы гибнут и умирают, как вымерли приблизительно под влиянием таких же условий уже на глазах истории индейские племена на американском континенте”».[3]

«Кстати ли торжествовать печальную историю печальной страны, и не закрываем ли мы себе глаза на горькую действительность напускным восторженным пафосом?»[4] – задаётся вопросом другое издание.

Недолго выходившая общественно-политическая и литературная газета «Порядок» пишет: «Потомки победителей Кучума не должны, однако, забывать и нынешних потомков побежденных туземцев, которые должны пользоваться всеми человеческими правами, а не оставаться беззащитным предметом нашей эксплуатации. Наши предки завоевали туземцев силой одного оружия, мы должны заключить их дело средствами одной цивилизации», и здесь же публикует фельетон некоего Блгв. с названием «Сибирский Никола», в котором автор утверждает, что русские, насаждая среди туземного населения христианство алчностью, обманом и беспутством, достигли далеко не желательных, даже противоположных результатов.

«Первые колонисты, увлеченные духом завоевания и хищничества, успевшие войти с туземцами в ближайшее сношения, не только никого не просветили, но сами оказались одичавшими до последней степени. Первые миссионеры ввели здесь рабство, жили среди гаремов из невольниц, охотились за инородцами, как за диким зверем». Миссионеры вели себя до того возмутительно, что инородцы просили не посылать им более попов. Так, «старшина коряков, имеющий медаль, отвечал: “На что креститься, чтобы сделаться таким же плутами, как крещеные тагильские казаки, которые нас обманывают, обмеривают, обвешивают”, а таких женщин, как их, “по-нашему надо посадить на копьё”». <…> «Русское население в Сибири само отступило к состоянию инородца п подчинилось нравственному влиянию дикарей. Сибиряки-простолюдины, воспринимают шаманизм и идолопоклонство, усвояют предрассудки инородцев и даже забывают русский язык. Сибиряки тихонько призывают к себе шаманов, платят им и просят их пособия..., держат у себя бурятских идолов.., лечатся у шаманов.., ругу им платят. Вообще, колдовство совершенно опутало сибирское население, особенно сибирячку. <…> Далее этого идти нельзя».[5]

Газета «Новости» от 2 ноября 1881 года пишет: «…Присоединение страны, которая могла бы служить для нас источником обогащения, но, вместо того, обращена нами в место российских нечистот. В самом деле, что хотели мы праздновать и что чествовать? Недомыслие, вялость, разгильдяйство, зарывание таланта в землю, непозволительное отношение к стране, которую мы взяли под свое попечение и покровительство. <…> Поистине ужасна п жалка картина, представляемая нам Сибирью и господствующими в ней порядками». В противоположный пример приводится развитие Америки, Австралии и даже Таити, где туземцы заседают в парламенте и отменили смертную казнь как «не отвечающею понятию о человеческом достоинстве».[6]

Празднование трёхсотлетия вызвало волну колонизационных сопоставлений. С Североамериканскими Соединенными Штатами Сибирь сравнивали очень часто, но как-то постоянно не в нашу пользу. «Между тем, обе эти страны, при всей одинаковости их естественных богатств, представляют великий контраст в отношении их благосостояния п процветания».[7]

В державной, первополосной статье «Сибирский Юбилей» газета «Новое Время», называя поход Ермака неизбежным «очищением сибирской земли», отмечает: «Вместо края, пригодного только для ссылки, Сибирь, и особенно Западная, представляется обширным запасом земель для переселения того избытка русского населения, который естественно будет образоваться при существующей системе земледельческой культуры. Здесь наши “Соединенные Штаты”, и ни одно государство в мире не поставлено так выгодно, как Россия, в отношении возможности посылать своих эмигрантов не за моря, а селить их у себя рядом, в тех же климатических условиях и не нарушая ни народных привычек, ни образа жизни».[8]

«Русские Ведомости» приводят и экономическое обоснование: «Для Сибири есть другие выгодные условия, которые, может быть, даже перевешивают преимущества Америки: близость и соседство разных азиатских государств, которые надолго еще могут быть обширными рынками для нашей внешней торговли; обмен произведений собственно с Европейской Россией и т. д.».[9]

Поскольку в 1881-м правительство не разрешило празднование Дня (за исключением Петербурга и Москвы, что «только подтверждает исключительное и печальное положение сибирского общества»), то сама Сибирь в первый год ограничилась приветственными телеграммами, зачитанными на столичных обедах, а сам праздник дошёл до неё только через год. Осенью 1882-го местные губернаторы организовывали парады, торжественные приемы, проводились балы, сибирские просветительские вечера, купцы жертвовали на благотворительность, устраивали обеды и концерты по подписке в пользу учащихся. В церквях проходили крестные ходы, служили торжественные литургии и молебны во славу Российской короны и Сибири. Этому событию были посвящены передовицы местных газет, даже в деревнях были отмечены праздничные игрища. Тем не менее высказывались мнения, что в мероприятиях сквозило навязывание имперской идеи «покорения Сибири», отмечалось, что простое население интереса к ним проявило мало, но в целом в просвещенной среде День благодарения Сибири был встречен с большим подъемом духа, со здравницами благополучно царствующему императору, с надеждой на преобразования в крае и верой на расширение региональных прав и возможностей.

В 1882 году Иркутская городская дума высказала императору просьбу, которая «…осуществит наши заветные мечты. Даруйте, Государь, нашей Родине те благодетельные реформы, которыми уже давно пользуется Европейская Россия и которые составляют неувядаемый венец славы Вашего в бозе почившего родителя». В ответ в послании к сибирякам государь отметил: «Со временем, с Божьей милостью и помощью, обширный и богатый Сибирский край, составляющий уже три столетия нераздельную часть России, будет в состоянии нераздельно же с нею воспользоваться одинаковыми правительственными учреждениями, благами просвещения и усилением промышленной деятельности на общую пользу во славу дорогого нашего Отечества».[10]

«Местные деятели, не исключая и ссыльных, выступали с речами и требовали введения в Сибири земства, новых судов, отмены уголовной ссылки, вообще полного уравнения Сибири в правах с Европейской Россией. Не избегали мы и политических тем, особенно злободневных. Конечно, реальных результатов не было, но на молодежь мы производили впечатление».[11]

«Праздник этот с каждым годом становится многолюднее, с каждым годом все более приобретает и симпатии общества, и общественное значение.

В этот день местные умственные силы собираются вместе, чтобы высказать себе и другим свои заветные помыслы и пожелания. Этот день полной, иногда даже несколько суровой ответственности».[12] Имперский центр даже стал рекомендовать губернаторам поумерить масштабы торжеств и общественные чувства.

Газета «Неделя» от 8 ноября 1881 года в статье «Надежды и ожидания Сибири» писала: «На этом гражданском празднике сибиряков мы представляем себе отдаленную и загадочную страну, молодую, прекрасную, с богатыми задатками жизни, но тем не менее печальную и полную раздумья, подобно невесте, увенчанной цветами, но сохраняющей следы слез на бледном лице. Что сулит ей историческая жизнь грядущего, оправдает ли она светлые надежды, доступно ли будет ей человеческое счастье, к которому она стремится, — вот что выражает взор её, устремленный в даль будущего».[13]

В заключение нужно отметить, что колониальная политика Российской империи к началу XX века сильно изменилась. Со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали, резким обострением аграрного вопроса в России и проведением огромной переселенческой реформы число жителей Сибири значительно выросло, начались долгожданные реформы, паспортизация сибирских народов, а сам регион значительно приблизился к цивилизации, образованию и планомерному развитию.

В последний раз День благодарения Сибири отмечался в 1918 году, и уже не в общероссийском масштабе. Пришло время Сибирской республики. Пятого августа 1917 года на Конференции общественных организаций Сибири в Томске был утверждён флаг Сибири, который сегодня развевается над госорганами её городов. Правда, перевёрнутый – зеленым углом сверху.

Сибирская республика, существовала тогда менее полугода и Временное Сибирское правительство (П. В. Вологодский, П. Я. Дербер) к выходу Сибири из России не призывало. В годы войны идеи сепаратизма не могут быть популярными, поскольку речь должна идти в первую очередь о спасении родины. Конечно, были разные течения, но тем не менее официальным был лозунг «Через автономную Сибирь к возрождению свободной России».

В последние годы традиция празднования Дня Сибири вернулась. Отмечается он 8 ноября. Ведь областничество даже по сути слова не является сепаратизмом. Это просто область чего-то большого, где люди живут вместе, уважают и поддерживают друг друга. Как в одной семье.

Список литературы:

- Зверев В. А. День, о котором немало поспорили // Новая Сибирская газета. 1995. №7. 3 ноября. С. 3.

- Чернышов С. А. Празднование 300-летия присоединения Сибири к России в Красноярске и Иркутске // Гуманитарный вектор. 2023. Т. 18, № 1 С. 169-177.

- Шиловский М. В. Празднование "сибирского дня" в дореволюционный период // Гуманитарные науки в Сибири, 2013. №2. С. 12-15.

[1] Там же, с. 40

[2] Сибирский Юбилей // Новое Время. 1881. №2034. 26 октября С. 1

[3] 300-летие Сибири… с. 23,24

[4] Я.О. Надежды и ожидания Сибири // Газета «Неделя». 1881. № 45. 8 ноября. Ст. 1493

[5] Блгв. Сибирский Никола. Из записок о Сибири // Газета «Порядок». 1881. № 295. 26 октября. С. 1,2

[6] 300-летие Сибири… с. 32

[7] Там же, с. 25

[8] Сибирский Юбилей…

[9] Трехсотлетний юбилей завоевания Сибири // Русские ведомости. – 1881.– № 288. 25 ноября. Цит. по: Ядринцев Н.М… С. 432-434

[10] Романов Н.С. Летопись города Иркутска за 1881–1901 гг. Иркутск, 1993. 542 с. С. 53,56

[11] Попов И.И. Забытые иркутские страницы. Записки редактора. Иркутск, 1989. 383 с. С. 14

[12] Романов Н.С… С. 140, 141

[13] 300-летие Сибири… с. 34

[1] 300-летие Сибири… с. 5,6

[2] Там же, с. 12,13

[3] Там же, с. 8,9

[4] Там же

[5] Там же, с. 14

[6] Там же, с. 19

[1] Потанин Н.Г. Завоевание и колонизация Сибири // Живописная Россия. — СПб.; М., 1884. — Т. 11. С. 31-48

[1] Сибирская летопись Саввы Есипова / Пред. Г. Спасского. СПб: деп-т народного просвещения. — 1824. — 60 с. С. IV, V

[2] 300-летие Сибири: Трехсотлетие Сибири. Празднование в Петербурге и Москве дня 26 окт. 1581 г. — СПб: тип. Ф. Елеонского и К°. 1882. — 43 с. С. 31

[3] Ядринцев Н.М. Сибирь, как колония: к юбилею трехсотлетия: Соврем. положение Сибири. Ее нужды и потребности. Ее прошлое и будущее. Санкт-Петербург. тип. М.М. Стасюлевича. 1882, 471 с. С. 432

| Количество просмотров: 1045 |

Добавить комментарий