Формирование метапредметных навыков на уроках географии

Сегодня в образовании на первый план выходит воспитание нравственной, всесторонне развитой личности, способной быстро осваивать новые умения и навыки, меняться вместе со стремительно меняющимся миром. В решении этой задачи помогут метапредметные навыки, которые, согласно ФГОС, должны демонстрировать выпускники в качестве одного из главных итогов обучения в школе.

Как правило, понятие метапредметности в сознании многих очень размыто. Нередко мы путаем понятия межпредметности и метапредметности. Приставка мета- говорит не об изучении предмета на стыке наук (хотя и об этом тоже), а об умении применять багаж знаний в новых, нестандартных условиях. Я бы сказала, что это кругозор плюс заложенные у человека на основе нейронных связей алгоритмы действий. Здорово, если эти алгоритмы способны возникать спонтанно. Наверное, это та самая способность, к которой необходимо стремиться.

Таким образом, учебный процесс должен превратиться в своеобразную тренировку мозга с целью научиться самостоятельно получать знания сейчас и в будущем. Это умение мыслить, анализировать, находить выходы из сложных ситуаций, умение критически мыслить и задавать вопросы. Это умение анализировать собственные поступки и решения и стремиться исправить ошибку.

Метапредметность обозначает надпредметную сущность полученных знаний и всего образования в целом. Она формируется не на одном школьном предмете, а в ходе всего обучения. При метапредметном подходе ученик наряду с изучением предмета получает систему знаний о мире, которые могут быть выражены в художественных образах при изучении музыкальных и литературных произведений, в веществах при изучении химии или числах и фигурах в математике. А в географии это формирование образов территорий, формирование географического мышления, т.к. география – одна из тех наук, которая призвана формировать у ребенка целостную картину мира. Каждый из нас на уроках обязательно использует приемы и методы, позволяющие развивать перечисленные мной навыки. К сожалению, мы не всегда это осознаем.

Наука ступила на путь создания искусственного интеллекта. На мой взгляд, метапредметность – это развитие человеческого интеллекта. Интеллект – качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных задач и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой. Развитие интеллекта возможно через способность ощущать, воспринимать окружающий мир, представлять, мыслить, воображать и запоминать.

Как же происходит процесс формирования метапредметных результатов на обычных уроках географии?

Например, дети учатся определять географические координаты точки на карте. Знакомясь с понятиями «параллели» и «меридианы», «градусная сеть», ребенок осваивает новые термины и за счет визуализации и пояснений учителя формирует образное мышление. Вымышленные линии (параллели и меридианы) для ребенка становятся инструментом определения места положения объекта на карте. Вместе с тем эта работа учит выстраивать алгоритмы и просчитывать последовательность действий.

Задача для учащегося 5-го класса на определение географических координат – очень сложная задача, и если говорить о межпредметных связях, то перед ребенком стоит задача применить знания по математике, геометрии и географии одновременно. А если анализировать навыки метапредметности, то при решении подобной задачи закладываются основы образной картины мира. И здесь важна визуализация (глобус, карта, видеосюжет), тренировка и повторение, закрепление полученных навыков.

Кроме того, в закреплении приобретенных навыков и развитии их в новых, нестандартных условиях поможет использование разных видов задач: определение координат точки, определение географического объекта по координатам, расчет расстояний в градусах и километрах. Это важно, т.к. не всегда ребенок в возрасте 10-11 лет способен быстро соединить воедино понятие географической широты и долготы, а тем более решить обратную задачу и прийти к решению задач на расстояния.

Знакомство ребят с современными способами определения географических координат поможет актуализировать полученные знания. Учитель знакомит ребят с существующей системой GPS: технология основана на использовании сигналов от искусственных спутников, которые вращаются вокруг нашей планеты и передают сигналы. Сигналы принимаются на Земле. И каждый сотовый телефон, обладающий навигационной системой, участвует в этом процессе обмена информацией. Результат – мгновенное определение места положения объекта.

Информация подобного рода позволяет поддержать интерес к предмету. А когда дети узнают, что каждый из них, обладая сотовым телефоном, сам становится частью этой системы, они приобщаются к значимости научных достижений.

Уже с 7-го класса можно работать над формированием географических образов: материков и океанов, стран и регионов. Обычно на уроках после изучения темы или раздела я прошу учащихся изобразить свой образ территории. Например, обозначить на контурной карте все объекты, которые, на взгляд ребенка, характеризуют образ страны, являются его самыми яркими признаками, своеобразной «визитной карточкой». В качестве примера представлен образ государства, расположенного на Апеннинском полуострове (рис. 1). И если бы даже названия государства не было указано на рисунке, вы без труда определите, что это за государство.

Рис. 1

В таких работах учащиеся имеют возможность создавать и расшифровывать собственные условные знаки, проявлять творческие способности. И хотя часто это не высокохудожественные работы, в результате на контурах появляются не только страны с их границами, но и формы рельефа, достопримечательности городов, блюда национальной кухни, а иногда это целые картины. Моя задача как учителя сформировать географическое, образное мышление, стремиться к расширению кругозора ребенка, и, на мой взгляд, подобные задания выполняют поставленную цель.

В 8 классе при изучении темы «Безмолвная Арктика» было задано следующее: основываясь на изученном на уроке материале и материале учебника, написать эссе или нарисовать на листе формата А4 иллюстрацию по теме: «Арктика, какой я её вижу» (рисунок требует устной защиты). Учащиеся получают критерии оценки работы, в работе должны быть отражены:

– природные особенности Арктической зоны;

– занятия людей;

– собственное отношение к изучаемому материалу;

– оценивается грамотность речи (эссе – письменная речь и формат заданного сочинения, рисунок – устная защита);

– отсутствие фактических ошибок;

– использование дополнительного материала приветствуется.

Как Вы думаете, какой вариант работы ребята выбирают чаще? Эссе! Почему? Возможность использовать интернет! К оценке таких работ приходится подходить особенно критически. Задание работает на формирование интереса к предмету, развитие индивидуальных способностей ребенка, умение применять полученные знания в новой ситуации; способствует использованию навыков, полученных в процессе изучения других общеобразовательных дисциплин (русский язык, литература, изобразительное искусство); продолжает формировать умение сбора информации, выделения главного, умение самооценки и развитие речи.

После проведенной защиты творческой работы вместе с ребятами анализируем результат, обсуждаем, что получилось, а что следует учесть в следующий раз, чтобы не допустить ошибку. Поясняю ребятам, что, указав на ошибку одноклассника, мы не пытаемся его «завалить», мы помогаем ему научиться не совершать эту ошибку вновь.

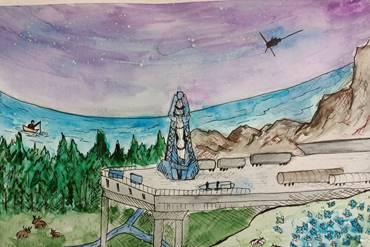

В 9 классе при изучении темы «Европейский север» дано творческое задание – создать образ района, изобразив в виде рисунка, карты-схемы или слайда район, символами показав основные, ярко характеризующие эту территорию черты. Чем ярче и полнее будет коллаж, чем полнее и грамотнее будут аргументированы выбранные символы, тем выше будет отметка. Работу необходимо защитить устно. Временные рамки: 3-5 минут.

Каждая деталь рисунка символична. Это и моря Северного Ледовитого океана, омывающие Европейский Север, обширная зона тайги, Уральские горы на востоке экономического района, развитие оленеводства, разведение крупного рогатого скота в Вологодской области, космодром Плесецк и Северное сияние (рис. 2).

Рис. 2. Образ Европейского Севера

Ещё одна работа по заданной теме на рисунке 3.

На этом рисунке образ Европейского Севера более суров. Мурманский порт, судно, возможно, это даже ледокол. Рыбак (биологические ресурсы морей), вышки нефтенасосных станций и спутник, запущенный с космодрома.

Задание направлено на формирование умений отбора информации, интерпретацию текстового материала в символический, развитие интереса к предмету, развитие речевых навыков и умение анализировать.

Подобные задания можно практиковать и в групповой форме взаимодействия, тогда у детей есть возможность тренироваться в умении распределять обязанности в группе, планировать работу, взаимодействовать целенаправленно на получение образовательного результата. При организации работы в группах учащиеся дополнительно получают карточку – планировщик, в которой указаны направления работы (рис. 4). Ребята должны распределить обязанности и действовать организованно.

Рисунок 4. Карточка-планировщик

|

Фамилия, имя учащегося |

|

|

|

|

|

Характеристика объекта |

ГП Европейского Севера |

Природа, ресурсы, как условия развития хозяйства |

Особенности хозяйства Европейского Севера |

Объекты культурного наследия |

Получая оценочные карточки (рис. 5), учащиеся понимают, что будет оцениваться, и имеют возможность планировать работу так, чтобы получить максимальный результат. Это очень стимулирует ребят.

Рисунок 5. Критерии оценки

|

Учащийся |

Раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок |

Точность подобранного образа |

Грамотность речи |

Использование картографического материала |

Умение взаимодействовать в группе |

Итоговая отметка |

|

|

|

|

|

|

|

|

Подобные задания выполняют задачу формирования основ метапредметных умений: коммуницировать; мыслить креативно и критично; грамотно, убедительно и содержательно аргументировать; применять полученные знания в нестандартной ситуации.

Следствием обучения становится не только освоение предметов школьной программы, но и формирование личности в метапредметном аспекте. Происходит соединение педагогических, воспитательных и образовательных целей развития учащихся. Предметные, личностные и метапредметные задачи объединяются в одно целое, которое лежит в основе воспитания современной личности на всех ступенях обучения.

| Количество просмотров: 2305 |

Добавить комментарий