Фундамент для мегаполиса: о ликвидации оврагов в долине р. Каменки в г. Новосибирске в 1960-80-ые гг.

Как известно, город Новосибирск возник благодаря строительству Транссибирской магистрали. Выбирая оптимальное место её пересечения с р. Обью, инженеры-изыскатели не учитывали перспективы масштабного городского строительства. Геологическое строение местности, на которой появился и развивался Новосибирск, сыграло огромную роль в его судьбе. Район города охватил участок возвышенной равнины – Приобское плато, долины Оби и ее притоков. Правобережная часть города расположилась выше и характеризовалась большей расчлененностью, чем левобережная, потому что была буквально изрезана долинами рек Первой и Второй Ельцовки, Каменки, Ини с притоками Плющихой и Камышной [1. С.10].

Интенсивное развитие города, его многоэтажная застройка, строительство крупных автомагистралей, прокладка коммуникаций – все это было бы очень затруднительно или вовсе невозможно, если бы благодаря колоссальной по своему объему и сложности работе по ликвидации оврагов, проведенной в 1960-1980ые гг., не был создан надежный фундамент для мегаполиса.

Ровные и широкие площадки Приобского плато оказались благоприятными для городского строительства, но глубокие речные долины делили город на части. Сеть логов, занятых густыми лесами, которые ввиду роста города приходилось сводить, превращалась в овражную сеть.

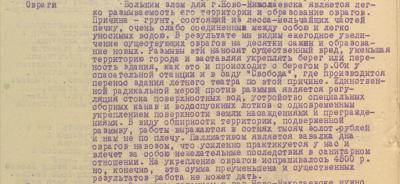

Рис. 1. Вид Лескова лога, 1960 г., МКУ Горархив. Ф.799. Оп. 2Ф. Д.11

В 1919 г. причины образования оврагов стали предметом изучения инженера В. А. Иогансона. В качестве мер по устранению оврагов он предлагал производить посадку деревьев, которые бы укрепляли склоны своей корневой системой [1. С.11].

Вопрос борьбы с оврагами периодически появлялся в повестке заседаний Новосибирского горисполкома, но радикальные меры по решению проблемы оврагообразования, требующие серьезного планирования, больших временных и финансовых затрат, откладывались в пользу решения других насущных городских проблем. К 1920 году овраги уже создавали серьезные препятствия жизни горожан. При отсутствии надлежащих мостов овраги становились труднопреодолимым препятствием для организации хозяйственного сообщения между частями города [2. С.103].

С возникновением города в первую очередь была застроена территория, прилегающая к Сибирской магистрали и устью р. Каменки. Правобережье Каменки являлось одним из очагов сильного развития оврагов. Каменка отделяла территорию нынешнего Октябрьского района, т. н. Закаменку, от центральной части города глубокими оврагами, мосты через которые регулярно смывались бурным течением реки, образовывавшимся в периоды дождей и таяния снегов.

В 1923 г. на одном из заседаний Ново-Николаевского горсовета при рассмотрении вопросов благоустройства города обсуждали и проблему оврагообразования. В ходе обсуждения было замечено, что единственной радикальной мерой против размыва оврагов является регулирование стока поверхностных вод с помощью водоотводных сооружений с одновременным укреплением поверхности земли насаждениями. Ввиду обширности овражных территорий для их укрепления требовалось огромное количество денежных средств, что городскому бюджету было непосильно. Доступным решением этой проблемы являлась завалка дна оврагов навозом, что решало вопрос лишь на время, к тому же пагубно влияло на качество воды, обостряя эпидемиологическую ситуацию в городе. Позднее, в 70-ые гг. в логах и оврагах ставились указатели, запрещающие сброс нечистот и мусора, а ликвидация производилась за счет их засыпки строительным мусором, грунтом и обсаживанием деревьями [3. Л.3].

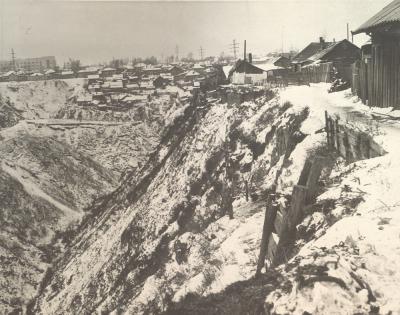

Тема оврагов и необходимости их укрепления постоянно была в повестке и в очередной раз была поднята в докладе Губкоммунотдела о городском строительстве, санитарном состоянии и благоустройстве города от 5 июля 1923 г. В докладе сообщалось, что из-за специфики почв, состоящих из суглинисто-супесчаной породы, легко подвергающейся размыву, существующие овраги ежегодно увеличиваются, образуются новые, что заставляет постоянно укреплять берега и даже переносить здания (например, здание летнего театра в саду «Свобода» (сад в Октябрьском районе, позднее переименованный в сад им. Кирова). Временной мерой решения проблемы была регуляция стока поверхностных вод, устройство специальных водосборных канав и водоспусковых лотков. Обширность территории, подверженной размыву, провоцировала большие затраты на эти регулярные работы, несмотря на то что долгосрочных результатов они не давали [4. ЛЛ.16об, 17].

Рис. 2. Фрагмент доклада Губкоммунотдела о городском строительстве, санитарном состоянии и благоустройстве города от 5 июля 1923 г. МКУ Горархив. Ф. 33. Оп.1. Д. 37. ЛЛ.16об, 17

Необходимость постоянного предотвращения размыва требовала сооружения мостов, водосточных труб, устройства многочисленных сточных канав, а выстроенные сооружения, особенно деревянные – постоянного ремонта [5. ЛЛ. 1, 8].

На 1 января 1931 года в Новосибирске насчитывалось 56 оврагов общей протяженностью 22 км (47 из них действующие) и русла Каменки и Ельцовки (6,4 и 5, 4 соответственно). Овраги было принято делить на «потухшие» и «действующие». В плане укрепления оврагов по г. Новосибирску на 1932 год отмечалось, что за период с 1905 года 20 % общего числа потухших оврагов перешли в разряд действующих. В качестве основных причин роста оврагов называлось разрушение естественных откосов самовольными строениями, уничтожение естественной растительности по склонам оврагов, осушение болот, т.е. ликвидация естественных собирающих резервуаров, а также свойства грунтов, дающих глубокие трещины и подземные промоины из-за колебаний температуры [5. Л. 42].

Одним из самых больших оврагов города был Лесков лог, рассекавший город на Центральный и Октябрьский районы.

Рис. 3. Лесков лог, МКУ «Горархив» Ф. 799. Оп. 2ФА. Д.1. Л.11

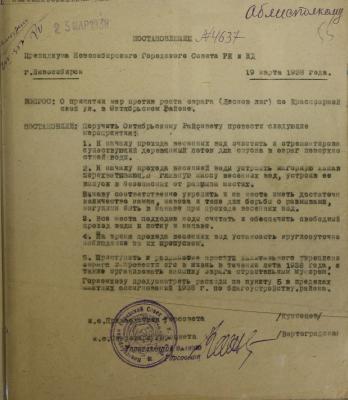

В марте 1938 г. в целях предупреждения развития Лескова лога началась подготовка земляного полотна к проходу весенних и паводковых вод. Необходимо было отремонтировать деревянные лотки, соорудить нагорную канаву, устроив её выпуск в безопасных от размыва местах. Во избежание размыва канаву нужно было укрепить достаточным количеством камня и навоза [6. Л. 4].

Рис. 4. Постановление Новосибирского горисполкома от 19.03.1938 № 4637 о принятии мер против роста оврага (Лесков лог) по Красноармейской ул. в Октябрьском районе МКУ «Горархив». Ф. 33. Оп. 1. Д. 376. Л. 55

Для срочного принятия кардинальных мер по борьбе с разрастанием Лескова лога необходим был проект его капитального укрепления. В течение лета 1938 г. планировали осуществить проект, а также организовать засыпку оврага строительным мусором [7. Л. 55].

В годы Великой Отечественной войны внимание городских властей было нацелено на решение задач военного времени, и проблема овражных территорий ушла из повестки. В очередной раз отодвинулись все планы оп принятию кардинальных мер борьбы с овражной сетью, но и в этот период хозяйственная деятельность человека – отходы производства выпускавших военную продукцию заводов, коммунальные отходы неустроенного быта гражданского населения, сведение лесов и повсеместная распашка земель под огороды – продолжала усугублять размыв слабостойких пород в овражных зонах.

Катастрофический рост оврагов вызывали и такие явления природы, как ливни и бурное весеннее снеготаяние. Каждый год из-за весеннего снеготаяния разрастались крупные овраги, выходили из строя мосты, дороги, под угрозу обвала попадали здания и сооружения, расположенные на овражной территории. В 1948 г. город столкнулся с особенно серьезными разрушениями – весенними водами были снесены мосты, размыта дорога, соединяющая район Мочищенского карьера с городом, здание больницы № 6 оказалось под угрозой обвала. Предусмотренных городским бюджетом на выполнение аварийных работ средств катастрофически не хватало на ликвидацию последствий роста овражной сети [8. Л. 26].

Рис. 5. Ликвидация последствий разрушения Сухарной дамбы. 1949 г. МКУ «Горархив». Ф. 799. Оп. 2Ф. Д. 35

Разрастанию овражных зон способствовали и ливневые воды. Так, после июльского ливня 1949 г. буквально за 2 часа размыло овраг вблизи реки Каменки за клубом им. Ф.Э. Дзержинского (ныне – ул. Коммунистическая, 58).

Рис. 6. Овраг в районе р. Каменка, образовавшийся за Домом культуры им Ф.Э. Дзержинского, МКУ «Горархив Ф.799. Оп. 2Ф. Д. 72

19 августа 1949 г. вышло в свет постановление Новосибирского горисполкома № 693 «О проектно-изыскательских работах по борьбе с оврагообразованием на территории города». Был утвержден план работы по борьбе с оврагообразованием, представленный Городским отделом по делам архитектуры. План предусматривал проведение топографических, гидрогеологических и проектно-сметных работ по решению задачи водоотвода и укреплению оврагов на территории долины реки 1-ой Ельцовки от р. Оби до Горбольницы, Мочищенской промоины от 1-ой Ельцовки до Ново-Мочищенского шоссе [9. ЛЛ. 95-96].

Овраг, разрушивший Ново-Мочищенское шоссе, считался одним из наиболее агрессивных оврагов города. Он имел глубину 8-10 метров и ежегодно добавлял свыше 100 метров длины, угрожая целостности взлетно-посадочной полосы Новосибирского аэропорта Всесоюзного объединения Гражданского Воздушного Флота [там же].

Рис. 7. Овраг на Новомочищенском шоссе, [1950-1969], МКУ «Горархив». Ф.799. Оп. 2Ф. Д.34

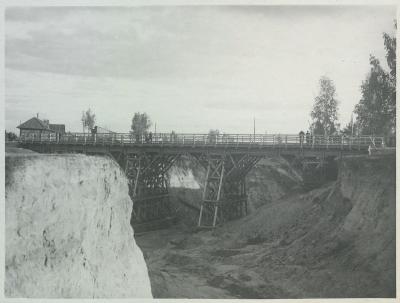

Рис. 8. Овраг на Новомочищенском шоссе, стороны которого соединены деревянным мостом, вид № 1, [1950-1969] МКУ «Горархив».Ф.799. Оп. 2Ф. Д.31.

В 1950 году выполнение капитальных работ по борьбе с оврагообразованием приобрело статус неотложной задачи. Было решено возбудить ходатайство перед Советом Министров СССР об ассигновании городу Новосибирска на 1951-1952 гг 142 млн. рублей на проведение работ по борьбе с оврагообразованием на территории города [10. Л. 13].

Овраги делились на 4 группы в зависимости от скорости их роста: от не растущих вовсе до тех, которые ежегодно добавляли более 5 метров протяженности. Катастрофических величин достигал прирост одной из вершин Ключ-Камышенского оврага, который в 1951 по 1957 год рос со скоростью 51,6 м в год, а с 1958 по 1961 ежегодно прибавлял по 97 м. [11. Л. 29].

В отсутствии возможности предпринять кардинальные меря борьбы с оврагами, городские власти искали возможности хотя бы приостановить их рост. В 1959 году на основании решения Новосибирского горисполкома от 15 апреля № 420 на склонах оврагов, а также на территориях городских лесов, было запрещено делать посадки, а лицам, нарушившим этот запрет, вменялся штраф 100 руб. или исправительно-трудовых работ до 1 месяца [12. Л. 186].

Рис. 9. Долина р. Каменки. Вид долины в районе военного городка, 1947 г. МКУ «Горархив». Ф.799. Оп. 2.Ф. Д.1

После публикации 7 апреля 1960 г. в газете «Вечерний Новосибирск» статьи «Остановить овраги!», в которой доцент института инженеров железнодорожного транспорта Ф. Никитенко и старший преподаватель педагогического института Н. Петрова рассматривали причины образования оврагов и факторы, пагубно влияющие на их рост, в редакцию газеты последовали отклики читателей. В письмах горожане отмечали новые случаи оврагообразования, приводя в пример размывающиеся участки, перекопанные под огороды, и предлагая категорически запретить посадки на косогорах [13. С.3]. Такая обратная связь дает основание полагать, что вышеуказанное постановление, запрещающее посадки на склонах и на территории городских лесов, должным образом не было доведено до общественности и не поменяло существующий уклад жителей овражных зон.

По данным Новосибирского горисполкома, на 1 августа 1956 г. в полосе р. Оби и на склонах Каменки и Ельцовки располагалось 8126 жилых строений, из которых подлежало сносу 7589. Остальные 537, признанных пригодными для проживания, необходимо было перенести на новое место. Стоит упомянуть, что эти строение были возведены гражданами самовольно, без соблюдения градостроительных правил. К моменту сноса жилье в большинстве своем относилось к категории ветхого и едва ли пригодного для проживания [14.Л.25].

Убыль жилого фонда в овражных зонах, происходящая ввиду роста оврагов из-за размытия ливневыми и паводковыми водами, отдельно фиксировалась райисполкомами. За период с 1960 по 1967 годы в овражных зонах только Заельцовского района из-за ливней и наводнений пострадало более 400 строений [15.Л.1].

Рис. 10. Справка о переселении семей из овражных и затопляемых зон с 1961-1977 годы по г. Новосибирску МКУ «Горархив». Ф.33. Оп.1. Д.3304. Л.41.

По состоянию на 01.01.1966 г. в овражных зонах находилось 12 992 дома, в которых проживало 49 500 человек. Основной объем переселение пришелся на 1966-1977 гг. Площадь жилья, расположенного в овражных зонах, составляла несколько десятков тысяч кв.м. и входила в состав непригодной к проживанию жилой площади по г. Новосибирску наряду с барачным, аварийным жилым фондом, ветхим жильем и жильем, расположенным в зонах затопления [16.ЛЛ.48-51]. За период 1966-1970 гг. из снесенных 1503 домов была переселена 2091 семья в составе 6279 человек. Семьи получили новую жилую площадь.

Проблема переселения из овражных зон не теряла актуальности долгие годы. К 1978 году из 25344 непригодных для проживания жилых строений 11069 были признаны таковыми как расположенные в оврагах [16.ЛЛ.47]. Массовый снос жилых строений, связанный с процессом ликвидации оврагов, продолжался до середины 80-х гг.

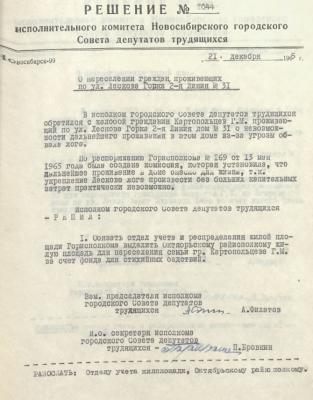

Рис. 11. Решение Новосибирского горисполкома от 21 декабря 1965 г. №1044 «О переселении граждан, проживающих на ул.Лескова Горка 2-я Линия» МКУ «Горархив». Ф. 33. Оп.1. Д.1895. Л.100

Рис. 12. Один из оврагов на территории военного городка, 1960 г. МКУ Горархив.Ф.799. Оп. 2Ф. Д.22

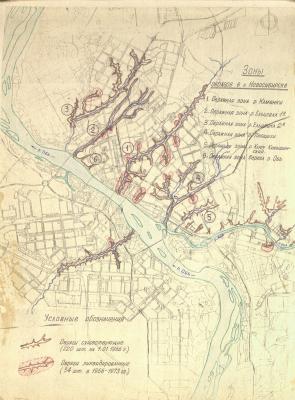

Рис. 13. Карта овражных зон г. Новосибирска МКУ Горархив. Ф.799. Оп.2ФА. Д.2. Л.1

1 сентября 1967 г. состоялся технический совет областного и городского отделов по делам строительства и архитектуры по вопросу рассмотрения технико-экономических основ по ликвидации оврагов в г. Новосибирске. На тот момент количество оврагов в городе достигло 220, а их общая протяженность составила 58600 м. Общая площадь городской овражной зоны насчитывала 2884 га, то есть 10 % площади городской застройки [16.Л.28]. Была отмечена катастрофическая скорость роста оврагов, не дающая права откладывать работы по их ликвидации. Быстро росли овраги, расчленяющие правый склон Инского лога. Все это факты стали аргументами в пользу согласования проекта [16.Л.29].

Рис. 14. Ключ-Камышенское плато, 1974 г. МКУ «Горархив». Ф. 799. Оп.1. Д.2.Ф. Л.29

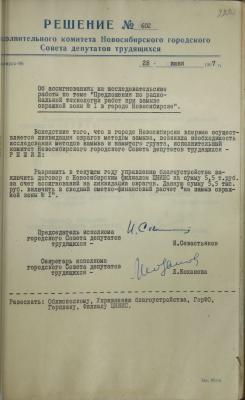

Рис. 15. Решение Новосибирского горисполкома от 28.06.1967 № 602 об ассигнованиях на исследовательские работы технологии замыва МКУ Горархив. Ф.33. Оп.1. Д.1065. Л.222

В апреле 1968 г. технико-экономические основы ликвидации оврагов, разработанные институтом Новосибгражданпроект, были одобрены решением комитета Госстроя РСФСР. [17.Л.1].

В рамках процесса ликвидации оврагов были намечены следующие работы:

– устройство коллекторов на р. Каменке, 1-ой и 2-ой Ельцовке;

– устройства закрытых и открытых водостоков, дренажных коллекторов;

– гидронамыв в долине рек и засыпка оврагов;

– строительство асфальтированных улиц, прилегающих к оврагам;

– благоустройство и озеленение в районах овражных зон;

– строительство жилья для переселения жителей из овражных зон.

В качестве ориентировочного срока производства работ обозначался срок в 18-20 лет.

Развертывание работ началось в овражной зоне р. Каменки, где требовался наибольший объем гидронамыва. Новосибирск стал один из первых в стране городов, где на практике применили этот новаторский метод, который заключался в выравнивании ландшафта за счет наполнения овражной зоны смесью воды и песка.

Проектное задание организации производства работ по замыву овражной зоны № 1 в г. Новосибирске было подготовлено проектно-конструкторской конторой треста «Трансгидромеханизации» на основании договора с институтом Новосибгражданпроект, который собрал топографические и геологические материалы, положенные в основу проектирования. Работы проводились при участии Управления подводно-технических работ Главморречстроя, который осуществлял прокладку дюкера для подачи песка к месту замыва [18.Л.4].

Замываемая овражная зона р. Каменки состояла из 32 оврагов по правому и 33 оврагов по левому берегу и имела общую площадь 611, 2 га. Песок и гравийно-песчаную смесь для замыва планировалась брать из двух карьеров. Первый из низ был расположен на левом берегу р. Оби между дамбой коммунального моста и железнодорожной насыпью, второй - на острове Отдых, расположенном на 700 м выше коммунального моста [18.Л.13]. В связи с тем, что песчаные карьеры и территория намыва были расположены на противоположных берегах р. Оби, необходимо было организовать транспортировку грунта через реку. Для этих целей по трассе, расположенной в 95 метрах от оси моста, были проложены 4 нитки дюкера диаметром 50 см и длиной 650 метров. Дюкер укладывался в траншеи, сделанные гидромониторами с помощью водолаза, и фиксировался железобетонными полукольцами для предотвращения всплытия [18.Л.47].

Работы по замыву р. Каменки начали в 1967 г. В ходе работы замываемая овражная зона была разделена на 2 участка. Сначала намыв производился на территории между Большевистской улицей и железнодорожным мостом через р. Каменку. Предварительно был не только произведен снос жилых зданий, но и построен железобетонный коллектор, перехватывающий сток ручья Каменки. Был устроен пульповод, по которому к рабочей площадке подавалась смесь воды и песка. Планировка намытой территории выполнялась с помощью бульдозеров. Для сброса воды на метровых эстакадах под железнодорожным мостом были проведены сбросные трубам диаметром 60 см. На втором участке в районе ул. Орджоникидзе технология замыва не менялась, однако пульповод для намыва был уложен на эстакадах высотой в 5 метров по ярусам и после намыва первого яруса перекладывался для намыва второго яруса на эстакады той же высоты.

Энергоснабжение работ гидромеханизации по замыву выполнялось Новосибирским отделением Электропроекта. Необходимо было обеспечить работу трех плавучих земснарядов, мощностью 1570 кВт каждый, двух станций перекачки, двигатель каждой из которых имел мощность 1250 кВт [18.Л.53].

Приемка в эксплуатацию заовраженных территорий проводилась по участкам: от ул. Светлой до ул. Красина, от ул. Соревнования до ул. Ядринцевской и тп. [19.Л.114].

Рис. 16. Панорама замыва Каменки МКУ «Горархив». Ф.799. Оп. 2ФА. Д. 2. Л.11

Рис. 17. Схема по ликвидации оврагов в долине р. Каменка, МКУ «Горархив». Ф.799. Оп.2. Д.2.Л.1

В результате проведения работ по ликвидации оврагов облик города кардинально изменился. Современные виды Ипподромской магистрали, построенной на замытой территории долины р. Каменки, резко контрастируют с городскими пейзажами начала 60-х. Устранение оврагов, логов с их многочисленными отвершками освободило огромные территории для строительства и расселения. Мероприятия не просто предотвратили ежегодные разрушения, возникающие из-за роста оврагов, но дали возможность планировать дорожную сеть и беспрепятственно прокладывать необходимые коммуникации. Благодаря обширной работе, на планирование и реализацию которой ушло так много лет, город получил прочный фундамент для роста и развития.

Рис. 18. Долина р. Каменки в 1973 г. МКУ Горархив. Ф.799. Оп.2ФА. Д.2. Л.13

Список источников и литературы:

1. Новосибирск / Н.Н. Протопопов, О.Ф. Саблина, А.И. Галунов, И.Г. Зобачев, К.А. Нечаев и др. под общ. ред. С.О.

2. Горюшкин Л.М., Бочанова Г.А., Цепляев Л.Н. Новосибирск в историческом прошлом. – Новосибирск: Наука, 1978. – 294 с.

3. МКУ «Горархив» Ф. 14. Оп. 1. Д. 102.

4. МКУ «Горархив» Ф. 33. Оп. 1. Д. 37.

5. МКУ «Горархив» Ф. 33. Оп. 1. Д. 78.

6. МКУ «Горархив» Ф.327. Оп.1. Д. 112.

7. МКУ «Горархив». Ф. 33. Оп. 1. Д. 383.

8. МКУ «Горархив». Ф. 578. Оп. 1. Д. 34.

9. МКУ «Горархив». Ф.33. Оп. 1. Д. 874.

10. МКУ «Горархив» Ф. 33. Оп. 1. 925.

11. МКУ «Горархив» Ф.33.Оп.1. 2091.

12. МКУ «Горархив» Ф.33.Оп.1. Д.1458.

13. Вечерний Новосибирск от 07 апреля 1960 г. № 133.

14. МКУ «Горархив» Ф.33.Оп.1. Д.1315.

15. МКУ «Горархив» Ф.14.Оп.1. Д.72.

16. МКУ «Горархив» Ф.33.Оп.1.3304.

17. МКУ «Горархив» Ф.33.Оп.1.2479.

18. МКУ «Горархив» Ф.751. Оп. 3. Д. 224.

19. МКУ «Горархив». Ф. 33.Оп.1. Д.3796.

| Количество просмотров: 3829 |

Добавить комментарий