К юбилею нашей мостовой

Двести лет назад по территории, занятой ныне Новосибирском, проходили две проезжие дороги – старая «калмыкская» и поздняя «гусинская». Шли они от скотской переправы у Кривощёково и далее на восток. Условно ныне это проспект Дзержинского и Гусинобродское шоссе.

С началом строительства железнодорожного моста через Обь на правом берегу появилась сетка улиц. В 1896 на карту посёлка был нанесён Николаевский проспект (ныне Красный), более чем в два раза шире Невской «першпективы» в столице империи.

Булыжная мостовая в 1-м переулке Пархоменко (ф. К. Ощепкова)

Но нанести на карту и дать название ещё не значит построить дорогу. Это были не улицы – отсутствие какого-либо покрытия, ямы, рвы вдоль и поперек, помойки по обочинам, летом грязь и вонь, зимой снежные заносы. Повозки застревают. На некоторых улицах элементарно не могли разъехаться встречные извозчики. Вечером темень. Плюс овраг на овраге.

«То была не дорога, а какая-то дикая смесь ухабов и грязи, тьмы и зловоний… По совести говоря, только добравшись до города, я понял извозчика, который тогда отказывался везти меня даже за хорошую плату».[1]

Томская газета «Сибирская жизнь» полна фельетонов и издёвок: «Спешу на воздух, сгорая нетерпением обозревать достопримечательности... Иду по узенькой тропинке возле заплотов (заборов – К.Г), а когда кто-либо встречается – забредаю по колено в снег... Насыпалось немножко в сапоги: тает... Немножко неприятно, но ничего... Зато я в “Чикаго”».[2] Даже пройти тяжело – из-под ног разбегаются свиньи и куры, но эти хотя бы полезные.

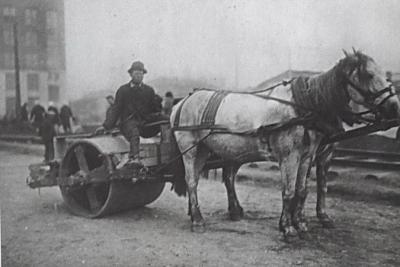

Заметные работы по благоустройству городской территории и «исправлению дорог» начались после знаменитого пожара 1909 года. Сначала для устройства дорог стали применять навоз, Благо, этого добра хватало. Но он был скользок и газета «Обская жизнь» описывает несколько случаев, когда лошади, поскользнувшись на нём, родимом, сваливались в овраг вместе с грузом.[3] Лошади калечились, груз портился.

Осенью 1910 года, во время посещения Ново-Николаевска премьер-министром империи П. А. Столыпиным городская власть попросила у премьера денег на мощение дорог, тот обещал свое содействие. Кто-то сразу вспомнил подсказку из газеты «Сибирская жизнь» ещё 1901 года: «…из источников будем брать суммы на содержание города и его повинности… Мы и с базаров малую толику возьмем, и с пристанских мест копеечку выручим, да и попудного, повозного сбора у нас – ой много за зиму бывает здесь… О, тогда вы увидите, читатель, что Ново-Николаевск - пожалуй, сибирским Чикаго станет».[4]

15 ноября Городская Дума согласовывает улицы, подлежащие замощению. В первую очередь, «имеющие наибольшее для местной торговли значение»[5]: подъездные пути к пристани и железнодорожной станции, улицы Фабричная, Сибирская, Михайловская и Кузнецкая (Ленина), Трактовая (Большевистская) и, конечно же, главный, Николаевский проспект.

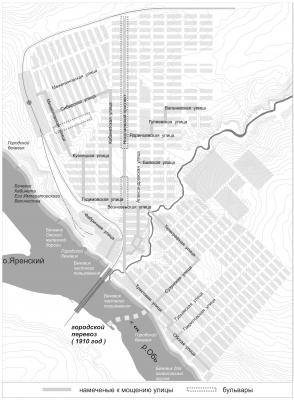

Схема первоначального мощения[6]

Первоначально план мощения предусматривал лишь ширину в 4 сажени (7,32 м) для улиц, и 8 саженей (14,63 м) для Николаевского проспекта.  «Осуществление плана рассчитано на 10 лет».[7]

«Осуществление плана рассчитано на 10 лет».[7]

Из типов покрытия выбрали «грубо мозаиковую или иначе рижскую мостовую на песочном основании».[8] Определяясь в понятиях дорожной одежды нужно заметить, что брусчатка в нашем городе никогда не применялась. Брусчатка – это пиленные или колотое каменные бруски-параллелепипеды. Дорогое производство. Наш вариант – мощение булыжником, втапливание его в подушку. Речной, крупнозернистый песок привозился с Яренского затона, а «рваного» камня вокруг города хватало. Была прописана и технология укладки: «После стилки мостовая должна быть защебена осколками крепкого камня при помощи молотка, а затем тщательно, в несколько раз, протрамбована до отказа трамбовками весом до 2 пудов (32 кг) с чугунным поддоном, при одновременной подсыпке песку до заполнения швов, после чего должна быть укатана катком с полной его нагрузкой до полной осадки…».[9]

Но и эти работы для города были обременительны. И первый вопрос – где деньги? Только от недавнего майского пожара ущерб многократно превышал тогдашний городской бюджет города. В апреле 1911-го, наконец-то, было удовлетворено ходатайство Городской думы «об установлении в пользу гор. Ново-Николаевска сбора с грузов, привозимых в город и вывозимых из него по Сибирской железной дороге».[10]

110 лет назад, 21 марта 1912 года (3 апреля по новому стилю) план мощения улиц в гор. Ново-Николаевске за счет попудного сбора был утверждён.

Стали пробивать и проезжую дорогу по улице Трактовой (Большевистской), в разработке проекта которого участвовал наш известный архитектор А. Д. Крячков. Короткий путь это на юг, на Алтай был очень важен, а ранее он петлял через паромы и левый берег Оби. В городе появились деревянные тротуары, от дома до присутственного места стало возможным дойти в чистой обуви. Даже асфальт положили, правда для начала в подвале Городского торгового корпуса (Красный пр-т, 23).

До революции основные запланированные участки замостить успели, но основной объём работ проводили уже при Советской власти. Но очень долго и вяло. Началось мощение в 1922-м с ул. Рабочей (Чаплыгина). Была подготовлена «Инструкция по устройству и содержанию тротуаров». К 1928 г. замостили уже 29,7 км улиц, т. е. 10% от тогдашней общей протяженности.

Мощение ул. Революции, 1934. (арх. НГКМ)

В 1930-е улицы начали асфальтировать, причём значительно быстрее мощения.

Укладка асфальта на Центральной площади, к. 1930-х.

В Левобережье основные работы по мощению выполнялись уже в послевоенное время, сосланными «трудармейцами». Старожилы могут помнить, как они били по булыжнику деревянными, окованными бабами - трамбовками.

Выход мостовой на 1-м переулке Пархоменко (арх. автора)

Булыжные мостовые были неудобны: лошади теряли подковы, легковые автомобили разбивали подвеску, тряска неимоверная, а про женские каблучки лучше вообще забыть. Да и появившийся тяжёлый транспорт стал разбивать мостовые в хлам. Это, повторюсь, не брусчатка. Поэтому, асфальт стал наступать повсеместно.

Во второй половине 1950-х освоили «бетонку». Сначала в аэропорт Толмачево, а после и в Академгородок. Причём учёные долго сопротивлялся асфальтированию своего городка, заявляя о вредном воздействии веществ, выделяемых асфальтом.

Но на малонагруженных участках надежность булыжного покрытия величайшая. И не зря старая мостовая всё время выходит на поверхность. На перекрестке Ленина и Советской в этом году мостовой уже 109 лет. А её всё никак не задушишь, не убьёшь – каждую весну всё лезет и лезет. Мы её асфальтиком, а она снова!

Мостовая на пешеходном переходе ул. Ленина. 2021 г. (ф. автора)

Что же делать-то? Вот в Питере поговаривают о введении платного въезда в центр города. По 100 р. Нет, я ни к чему не призываю, это не наш случай, с мостом бы ещё разобраться, но, возможно, есть и другие варианты – наладить движение транспорта, оборудовать перехватывающие стоянки, не заезжать на тротуары и газоны, автоматически контролировать и штрафовать за неправильную парковку… Нет? Вернёмся к старинному, навозному способу?

1. Транспортные артерии Новосибирска: история и современность // История города: Новониколаевск-Новосибирск (исторические очерки). T. II. Новосибирск: Историческое наследие Сибири. 2006. 640 с. С. 133-220.

[2] Алтаич. По городам Сибири // Сибирская жизнь. 1911. № 33, 11 февраля. С.2.

[3] Упавшая с моста лошадь // Обская_жизнь. 1909. № 16. 04 декабря. С. 3.

[4] Сибирцев В. Ново-Николаевск // Сибирская жизнь. 1901. № 180. 18 августа. С. 2.

[5] Государственный архив Новосибирской области (ГАНО). Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 79. Л. 5–7 об.

[6] Новокшонов С. М. Градостроительное развитие города Ново-Николаевска (Новосибирска) и типология его застройки с 1893 по 1917годы. Новосибирск: ГАУ НСО НПЦ. 2013. 148 с. С. 48.

[7] ГАНО. Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 134. Л. 5–6 об.

[8] Там же.

[9] ГАНО. Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 143. Л. 21.

[10] ГАНО. Ф. Д-97. Оп. 1. Д. 134. Л. 5–6 об.

| Количество просмотров: 2009 |

Добавить комментарий