«Почетная задача по восстановлению здоровья больных и раненных бойцов…». Обзор архивных документов о сотрудниках эвакогоспиталей, развернутых в Новосибирске в годы Великой Отечественной войны

4 октября 1941 года было издано постановление Новосибирского горисполкома № 889, которое обязывало секретарей райкомов и председателей райисполкомов «всемерно усилить работу по организации эвакогоспиталей <…>, добиваясь образцовой постановки работы в эвакогоспиталях по оказанию медицинской помощи и социально-культурного обслуживания раненых»[1].

К моменту выхода постановления в городе Новосибирске функционировало более десятка эвакуационных госпиталей. Большинство из них были развернуты в июле 1941, когда в тыл большим потоком начали поступать пострадавшие в огне первых сражений Великой Отечественной воины.

Узнать о работе эвакуационных госпиталей в Новосибирске позволяют в том числе и архивные документы. На хранении в Новосибирском городском архиве находится фонд документов Отдела эвакогоспиталей Новосибирского городского отдела здравоохранения (далее – Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава). Фонд включает в себя 31 архивное дело, в составе которых документы за 1941-1947, а также за 1967, 1969, 1970 годы. Среди документов фонда – сведения о дислокации эвакогоспиталей в городе Новосибирске, алфавитные книги и списки раненных и больных, находившихся на излечении в эвакогоспиталях, сведения о воинах, умерших в эвакогоспиталях от ран и болезней.

Множество документов фонда содержат сведения и о сотрудниках эвакогоспиталей. Это списки, характеристики, сведения о награждении, приказы, касающиеся кадровых вопросов, штаты и сметы расходов, годовые отчеты эвакогоспиталей и другие документы.

Кем были люди, работавшие в эвакогоспиталях? В каких условиях они работали? Чем были заняты их будни? Каким был штатный состав сотрудников госпиталей? С какими проблемами сотрудники эвакогоспиталей сталкивались в своей профессиональной деятельности? В поисках ответов на эти вопросы обратимся к архивным документам фонда Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава.

Эвакогоспитали отличались от других лечебных учреждений работой на стыке полномочий двух ведомств. Призванные решать задачу излечения и возвращения в строй раненых и больных солдат и офицеров действующей Армии, помимо Народного комиссариата здравоохранения (далее – НКЗ), эвакогоспитали руководствовались распоряжениями Народного комиссариата обороны (далее – НКО).

При НКЗ СССР действовало Управление эвакогоспиталей, имевшее в своем составе Сектор кадров, который решал, либо оставлял право региональным отделам эвакогоспиталей решать вопросы назначения и снятия с должности, командировок и переводов сотрудников.

Удаленность управляющего органа определила видовой состав документов фонда Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава, а именно большое количество телеграмм и циркулярных писем среди них.

Согласно циркулярному письму Народного Комиссара (далее – Наркома) Здравоохранения СССР от 22 апреля 1942 года, в эвакогоспиталях сохранялась организация работы и внутренний распорядок военных госпиталей[2].

Личный состав эвакогоспиталя работал как на условиях нормированного (8 часов), так и ненормированного (до 10 часов) рабочего дня. Увеличение длительности рабочего дня допускалось при массовом поступлении и выписке больных и раненных[3].

Фрагмент циркулярного письма начальника Главного Управления Эвакогоспиталей НКЗ СССР Миловидова управлениям и отделам эвакогоспиталей НКЗ СССР, АССР и Крайздравотделам от 7 января 1942 г., содержащей перечень должностей личного состава эвакогоспиталей.

Работники рентгенотерапевтических кабинетов работали на условиях 6-часового рабочего дня, работники рентгенодиагностических кабинетов – 5-часового[4]. Для врачей других специальностей устанавливалось суточное дежурство длительностью 24 часа со сменой в 9 часов утра. Для среднего и младшего медицинского персонала – двухсменное дежурство длительностью 12 часов со сменой в 6 и в 18 часов. Дежурства, приходящиеся на выходные и праздничные дни, компенсировались в следующую за дежурством неделю. Сверхурочные работы допускались в случаях не полностью укомплектованного штата. За выполнение служебных обязанностей во время сверх установленного сотрудникам эвакогоспиталей, работающим на условиях нормированного рабочего дня, дополнительные выплаты не производились. При привлечении к работе в выходные дни денежные компенсации заменялись предоставлением отгула[5].

Согласно письму Заместителя Наркома Здравоохранения РСФСР Жичина начальнику Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава со ссылкой на циркулярное распоряжение Наркомторга СССР от 23.20.1942 г. № 0210, в госпиталях было организовано трехразовое питание персонала (завтрак, обед, ужин). На все города и поселки распространялись одинаковые нормы отпуска продовольственных товаров на месяц, а именно: 1800 грамм мяса/рыбы, 400 грамм жиров, 1200 грамм круп/макаронных изделий, 400 грамм сахара. Норма отпуска хлеба рассчитывалась по дням и составляла 400 грамм в день[6].

К концу 1941 года количество коек в существующих госпиталях было увеличено на 20%. 5 ноября 1941 г. был издан приказ НКЗ СССР № 44, которым, в соответствии с распоряжением НКО и НКЗ СССР от 13.10.1941 г., штат лечебных отделений госпиталей было разрешено увеличить. 50 вновь развертываемых коек давали право начальнику эвакогоспиталя увеличить штат на одного врача, 10 коек – на одну медсестру, 11 коек – на одну санитарку [7].

В случае недоукомплектованности штата среднего медицинского персонала допускалась работа по совместительству[8]. В противном случае, внутри эвакогоспиталя совместительство должностей для штатных служащих было запрещено[9].

Каким был штатный состав эвакогоспиталя? В перечне должностных окладов личного состава эвакогоспиталей НКЗ СССР, утвержденном Приказ НКЗ СССР от 1 октября 1941 г. № 472, содержатся наименования возможных должностей сотрудников эвакогоспиталя.[10]

В состав управляющего звена эвакогоспиталя входили: Начальник госпиталя, военный комиссар, заместитель начальника госпиталя по медицинской части, начальник хозяйственно-финансовой части – помощник начальника госпиталя по административной и хозяйственной части.

В составе сотрудников эвакогоспиталя выделялась партийно-политическая часть, представленная следующими должностями: инструктор пропаганды, начальник клуба, кинорадиомеханик, заведующий библиотекой госпиталя, библиотекарь. Закономерно самой обширной была медицинская часть. Она была представлена такими должностями, как: начальник медицинского отделения, заведующий кабинетом, врач по лечебному питанию, ординатор, врач-рентгенолог врач-физиотерапевт, врач ЛФК, врач-лаборант, врач-стоматолог, старшая медицинская сестра, старшая диетсестра, перевязочная сестра, заведующий аптекой, рецептор аптеки, ассистент аптекаря, рентгенотехник, инструктор ЛФК, старший лаборант, дезинфектор, санитар, санитар-душер.

В состав хозяйственно-финансовой части входили специалисты, ответственные за снабжение (заведующий продовольственно-вещевым снабжением, его помощник, заведующий продовольственно-вещевым складом и кладовщик), и специалисты канцелярии (заведующий делопроизводством, делопроизводитель, медицинский статистик, медицинский регистратор, машинистка, курьер). Помимо вышеуказанных, хозяйственно-финансовая часть эвакогоспиталя была представлена работниками кухни (шеф-повар, повара 1, 2 разрядов, рабочие кухни, судомойки), персоналом, обслуживающим здание и транспорт эвакогоспиталя (охранник, электромонтер, слесарь-водопроводчик, столяр, истопник, сторож, прачка, шоферы легковой и грузовой машин, повозочный).[11]

Эвакогоспиталям, занимавшим несколько зданий, НКЗ СССР было разрешено увеличивать штатную численность обслуживающего персонала: истопников, дворников, сторожей. В случае, когда взамен автотранспорту в распоряжение эвакогоспиталя был отдан гужевой транспорт, разрешалось увеличить штат повозочных[12]. Дополнительные штатные единицы (овощевод, сторож по охране урожая) по усмотрению руководства эвакогоспиталя допускались в эвакогоспиталях с подсобными хозяйствами.[13]

Должностные оклады медицинским работникам устанавливались не только с учетом должности, стажа работы и образования, но и места так называемого «расквартирования» госпиталя, согласно принципам территориально-поясного деления. [14]

Телеграмма начальника управления эвакогоспиталей НКЗ СССР в адрес Новосибирского Облздравотдела с руководством о производстве оплаты подъемных личному составу передислоцированных эвакогоспиталей. НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.267

В соответствии с приказом НКЗ СССР от 1 октября 1941 года № 472, расчет должностных окладов личного состава эвакогоспиталей НКЗ СССР производился с учетом их принадлежности к одному из четырех тарифных поясов. К I относились Хабаровский и Приморский край, Читинская, Иркутская область, Бурят-Монгольская АССР; ко II тарифному поясу – города Москва, Ленинград, Крондштат, Киев, Мурманская область, Красноярский край (кроме г. Красноярска), Нарымский округ Новосибирской области, Ямало-ненецкий и Остяко-Вогульский национальные округа Омской области, Печорский округ и Троицко-Печорский район, АССР Коми, Ненецкий национальный округ Архангельской области, Мурманская область, некоторые районы Карельской АССР, Киргизская ССР некоторые округу Узбекской ССР, Туркменская ССР, Таджикская ССРЮ, за исключением нескольких районов), Каракалпакская АССР; к III тарифному поясу относились республиканские, краевые областные центры. Остальные местности относились к IV тарифному поясу.[15]

В ответ на запрос начальника управления эвакогоспиталей Новосибирского Облздравотдел Начальник Финотдела СИБВО Интендант I ранга Бейхман 13 марта 1942 г. направил письменные разъяснения о том, что Новосибирскую область (кроме г. Новосибирска) следует относить к числу отдаленный местностей[16].

В пределах тарифного пояса ставки заработной платы устанавливались начальником эвакогоспиталя в зависимости от квалификации. В случае смены места дислокации госпиталя, первые две недели пребывания на новом месте, сотрудникам госпиталя сохранялась прежняя заработная плата.[17]

Определяющим критерием в вычислении размера оплаты труда сотрудников управляющего звена эвакогоспиталя служил коечный фонд, по размеру которого госпитали были поделены на 5 групп (200-300 коек, 400-500 коек, 600-900 коек, 1000-1400 коек, и свыше 1400 коек).[18] Самым крупным в Новосибирске был эвакогоспиталь № 1504 на 1250 коек.[19]

При смене дислокации эвакогоспиталя и, соответственно, переводе личного состава госпиталя на новое место, сотрудникам госпиталя производились выплаты компенсации расходов на переезд. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23 ноября 1931 г. устанавливались так называемые «подъемные» в размере месячного оклада (выплачивались не чаще одного раза в год).[20]

Выполнения основной функции эвакогоспиталей – излечения раненых и больных – было невозможно без постоянного обучения их сотрудников. В жизнь медицинского учреждения внедрялись новые методы диагностики и лечения, новые материалы и лекарственные средства.

Полковник медицинской службы, участник Великой Отечественной войны, врач-рентгенолог Сафонов Михаил Спиридонович в своих воспоминаниях о медицине периода Великой Отечественной войны отмечает: «Появились формы заболеваний, например, огнестрельные поражения центральной нервной системы, остеомиелиты и другие, о которых у широкой массы молодых врачей было слабое представление. Нужны были новые, более совершенные методы исследования и лечения. Этим разделам медицины и была посвящена в те годы научно-исследовательская тематика»[21].

Специалистов необходимо было информировать о новых разработках в медицинской сфере, обучать новым методам лечения и диагностики. В документах фонда Отдела эвакогоспиталей Новосибирского Горздрава отложились командировочные удостоверения врачей эвакогоспиталей и телеграммы о необходимости их направления в командировки с целью обучения, прохождения курсов, участия в совещаниях по обмену опытом.

Предпринимались различные методы обучения медицинского персонала эвакогоспиталей. Для повышения квалификации врачей и методистов ЛФК систематически проводились совещания по ЛФК, практиковать взаимообследования эвакогоспиталей с последующим обсуждением итогов на Госпитальном Совете, организовывалась взаимопомощь, путем прикрепления лучших врачей и методистов к эвакогоспиталям, не имеющим квалифицированных специалистов ЛФК.[22]

На протяжении всех военных лет в эвакогоспиталях остро стоял вопрос укомплектованности штата. В письма заместителя Наркома Здравоохранения РСФСР, начальника Управления эвакогоспиталей А. Жичина от 6 ноября 1943 года отмечается, что «штаты отделов эвакогоспиталей до сих пор укомплектованы на 87,4 %» [23]. В связи с нехваткой специалистов и с целью оказания практической помощи сотрудникам эвакогоспиталей при Управлении эвакогоспиталей НКЗ РСФСР было создано 5 центральных хирургических групп усиления, состоящих из медицинского персонала московских эвакогоспиталей. Под практической помощью подразумевалось «оказание оперативных пособий и консультативной помощи, проведение инструктажа и методических указаний для врачей и среднего медперсонала»[24]. О создании групп усиления начальник Отдела эвакогоспиталей Новосибирского Облздравотдел Гришкевич В.П. был информирован циркулярным письмом Заместителя. Наркома Здравоохранения РСФСР Начальника Управления Эвакогоспиталей А. Жичина от 28 октября 1943 г.[25] Согласно тексту письма, каждая группа усиления имела в своем составе 2 хирургов, операционную сестру и ортотехника. Несмотря на то, что целью мероприятия было в первую очередь облегчение работы госпиталей прифронтовых областей, где сосредотачивалось большое количество раненых, Новосибирская область, наряду с Горьковской (ныне – Нижегородской) Свердловской, Чкаловской (ныне – Оренбургской), Саратовской, Куйбышевской областями и Татарской АССР, тоже вошла в состав районов, за которыми закреплялись группы усиления[26].

Командировочное удостоверение, выданное главному хирургу Шнейдеру С.Л., для поездки в Челябинск на межобластное совещание главных хирургов. НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.71

6 июня 1944 г. приказом № 42 по Государственному научно-исследовательскому институту физиотерапии (далее – ГИФ) было утверждено Положение о Консультационном бюро. Бюро представляло собой орган для оказания высококвалифицированной консультативной помощи работникам эвакогоспиталей и гражданских лечебных учреждений. Консультации проводились в устной и письменной форме, причем ответы на письменные запросы должны были производиться не позднее 10 дней с момента обращения. В состав Консультационного бюро, утвержденный приказом ГИФ от 5 июня 1944 г. вошли заслуженные деятели науки и кандидаты медицинских наук.[27]

Повышение квалификации врачей-патологоанатомов осуществлялось силами старших консультантов – патологов. Старшие консультанты-патологи руководили организацией патологоанатомической работы в эвакогоспиталях и принимали участие в повышении квалификации врачей – терапевтов, инфекционистов и среднего медицинского персонала: организовывали курсы усовершенствования, как с отрывом, так и без отрыва от производства, организовывали лекции и декадники, проводили консультации медицинского персонала эвакогоспиталей по вопросам патологоанатомической диагностики и биопсии.[28]

В 1945 году к работе в отделы эвакогоспиталей в качестве консультантов были привлечены лабораторные работники. Благодаря широкому использованию лабораторных методов исследования в лечебной практике госпиталя во время Отечественной войны, лабораторные работники вносили предложения по внедрению новых методик лабораторных исследований[29].

Документы фонда Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава позволяют судить о том, что консультативная помощь высоко оценивалась сотрудниками эвакогоспиталей, а помощь консультантов была востребована. Приказом начальника Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава от 3 апреля 1945 г. б/н была объявлена благодарность консультанту эвакогоспиталей, доценту С.С. Кушелевскому. Приказ об объявлении благодарности содержит следующий комментарий о деятельности Кушелевского: «с первого дня войны консультирует в ЭГ, являясь по первому зову к больным бойцам и командирам, и работая над повышением квалификации врачей, прочитал в госпиталях целый ряд лекций по просьбе медперсонала…».[30]

Помимо обучения НКЗ РСФСР уделял большое внимание и обсуждению опыта, накопленного медицинскими работниками в годы войны. После ее окончания, в 1946 проводились итоговые конференции врачей разных специальностей. Так, в Москве в период с 18 января по 10 февраля 1946 г. проводилась итоговая конференция хирургов эвакогоспиталей, в Ленинграде с 13 по 16 февраля 1946 г. итоги своей работы в период военных лет обсуждали урологи[31].

Документы фонда Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава содержат, в том числе, и личные данные, сведения, о личностных качествах и способностях некоторых сотрудников эвакогоспиталей. С точки зрения объема подобной информации очень содержателен такой документ фонда, как «Списки начальников госпиталей, начальников медсанчасти госпиталей и начальников отделений госпиталей города Новосибирска» (далее – Списки).

Списки содержат исчерпывающие сведения, с разных сторон характеризующие руководящий состав эвакогоспиталей. Информация преподнесена в виде таблицы, шаблон которой был выслан начальнику Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горзрдравотдела И.И. Брохесу Начальником Отдела учета и подготовки кадров Управления эвакогоспиталей НКЗ РСФСР Воскресенским. В сопроводительном письме от 27 апреля 1945 г. внимание акцентировано на заполнение графы 12-ой, где, согласно тексту письма, необходимо было указать «в качестве кого может быть использован данный товарищ в мирное время»[32]. После указания фамилии и года рождения начальника эвакогоспиталя или медицинского отделения эвакогоспиталя Списки содержат сведения об их национальности, партийности, годе окончания института, занимаемой должности в эвакогоспитале и прежней должности, об узкой специальности, ученой степени. Анализ служебных характеристик, содержащихся в кратких сведениях о начальниках отделений эвакогоспиталей, подтверждает ориентированность списка на перспективу – текст характеристики не только описывает работу, но и содержит информацию о том, как его навыки в профессии могли бы быть применены в дальнейшем.

Характеристики начальников госпиталей зачастую содержат отметки о способностях управлять небольшим или крупным госпиталем. Так, в характеристике начальника госпиталя № 1504 Абрама Гамшевича Лейна указано: «Добросовестный, честный работник, хорошо знающий свою работу, в маленьком госпитале с работой справлялся хорошо. В большом госпитале на 1250 коек работа оказалась не под силу [так в документе]».[33] В характеристике начальника госпиталя № 2494 Давида Леонтьевича Перельмана читаем: «человек честный и с работой в небольшом госпитале справился бы, но человек он больной. Открытый туберкулез легких и это по-видимому [так в документе] мешает ему развить работу».[34]

В кратких служебных характеристиках, содержащихся в Списках, помимо организаторских качеств самих начальников, отмечены также квалификация и профессионализм сотрудников эвакогоспиталей. Например, об эвакогоспитале № 1249 под руководством Павла Григорьевича Зильбермана читаем: «лечебная работа поставлена хорошо благодаря наличию квалифицированного коллектива»[35].

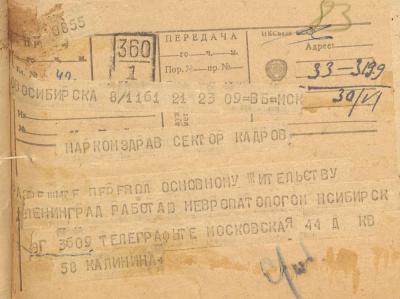

Телеграмма сектора кадров НКЗ СССР с разрешением на переводе невропатолога эвакогоспиталя 3609 по основному месту жительства в Ленинград

Помимо оценки личностных качеств и руководящих способностей начальников госпиталей, в краткой характеристике отмечалось их участие в общественно-политической жизни, партийность. О Петре Андреевиче Жилине, 1914 года рождения, окончившем институт в 1939 году, занимавшем должность начальника госпиталя №3609: «Член ВКПб, фронтовик <…> врач молодой, работу начальника госпиталя осваивает <…> в общественно-политической жизни принимает активное участие»[36].

Краткие характеристики начальников медицинских частей эвакогоспиталей отличаются от характеристик начальников эвакогоспиталей большим вниманием к отношениям характеризуемого врача с подопечными госпиталей – ранеными и больными. В тексте документов читаем: «исключительно чуткий и внимательный врач», «хорошо знает всех больных госпиталя», «пользуется большим авторитетом, как среди коллектива, так и среди раненных»[37].

Примечательна запись о Соломонове М.А., стоматологе по специализации, начальнике одного из отделений эвакогоспиталя (конкретных сведений не обнаружено): «Инициативный, с большими организаторскими способностями, настойчивый. Организовал при госпитале мастерскую по изготовлению глазных протезов»[38].

В документах фонда содержится информация, характеризующая сотрудников эвакогоспиталей не только с положительной стороны. Тяготы военного времени несомненно были на испытанием прочность, которое выдерживали не все.

27 марта 1944 года в адрес начальника Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава Шварца Заместителем Наркома Здравоохранения РСФСР – Начальником Управления эвакогоспиталей А. Жичиным было направлено письмо, в котором отмечались многочисленные случаи сообщения о самовольном оставлении работы врачами эвакогоспиталей. Письмо содержит разъяснения о правилах направления в Нарсуд сведений о подобных прецедентах.[39]

Сведения о недобропорядочных сотрудниках, нарушающих трудовую дисциплину, содержатся в письмах начальников эвакогоспиталей Новосибирска Начальнику Отдела эвакогоспиталей Новосибирского Горздрава И.И. Брохесу. Так, начальник эвакогоспиталя № 1239 Я.М.Ананьев 27 октября 1945 г. сообщает о том, что ординатор до сих пор не вернулся из окончившегося месяц назад отпуска.[40] В письме Начальника эвакогоспиталя № 1249 П.Г. Зильбермана, направленном 14 декабря 1944 года начальнику Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава и Начальнику Милиции города Новосибирска, содержится сообщение о факте нарушения дисциплины врачом – начальником одного из отделений эвакогоспиталя. П.Г. Зильберман отмечает, что отсутствие врача сказывается на своевременном лечении раненых и просит принять меры к его розыску и доставке в госпиталь в принудительном порядке. Согласно тексту, на момент обращения, по госпиталю врач была объявлена «дезертиром труда»[41]. Позже, 15 февраля 1945 г. начальник Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава И.И. Брохес информировал Управление эвакогоспиталей НКЗ РСФСР в лице заместителя начальника Отдела учета и подготовки кадров Антиповой о том, что врач «принятыми мерами через судебные органы возвращена на свое прежнее место работы в ЭГ 1249».[42]

В документах фонда неоднократно поднимается вопрос перевода сотрудников эвакогоспиталей на другое место работы. Вопросы перевода специалистов эвакогоспиталей решались Управлением кадров НКЗ СССР. Одной из причин перевода было желание специалиста получить работу по основному месту жительства, в то время как в Новосибирск он был эвакуирован вместе с госпиталем[43].

Перевод проводился также с целью решения вопроса недостатка кадров. Из письма начальника Отдела эвакогоспиталей Иркутского Областного отдела здравоохранения Ясинецкой заведующему Новосибирским облздравотделом: «В Иркутской области положение с врачебными кадрами очень тяжелое. Прошу повторно о выполнении приказа Наркома в откомандировании врача Билюм М.Я. из Новосибирска»[44].

Удовлетворению запроса о переводе специалиста на другое место работы зачастую препятствовал недостаток кадров на месте. Так, на запрос Начальника Отдела учета и подготовки кадров Управления Эвакогоспиталей НКЗ РСФСР о возможности перевода в Ростовскую область ведущего хирурга эвакогоспиталя № 3895 М.И. Менделевича, Начальником Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава был направлен ответ следующего содержания: «… заменить его некем. Ввиду крайнего недостатка хирургов в эвакогоспиталях, откомандирование д-ра Менделевича равносильно срыву всей хирургической работы госпиталя, а потому перевод его в настоящее время невозможен»[45].

Среди документов Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава был обнаружен документ, отражающий еще одну из причин перевода сотрудников из одного госпиталя в другой. Этот документ – рапорт за подписью 11 пациентов 1 отделения 204 палаты эвакогоспиталя 3895, содержащий просьбу о переводе для работы в их отделении из эвакогоспиталя № 2494 медсестры Жуковской Раисы. В тексте рапорта его составители оценивают медсестру «как хорошую специалистку, и внимательное отношение к больным, а также исполняемая все назначения лечащего врача» [так в документе][46]. Рапорт был составлен 7 мая 1945, а 10 мая начальник эвакогоспиталя 3895 Ф.Н. Фейгинова, поддержала просьбу пациентов эвакогоспиталя, направив письмо в Отдел эвакогоспиталей Новосибирского горздрава с просьбой о переводе медсестры Жуковской уже от имени эвакогоспиталя.

Рапорт пациентов эвакогоспиталя 3895 о переводе на работу в госпиталь медсестры Жуковской, НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.11.Л.16

Снятие с должности начальников Эвакогоспиталей и их перемещение в должностях находилось под строгим контролем НКЗ СССР и могло быть произведено после направления подробного изложения причин снятия с должности и представления материала кандидата на должность[47].

Решение вопросов освобождения от должности и перевода рядовых сотрудников эвакогоспиталей Управление кадров зачастую оставляло на усмотрение Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава. Освобождения от должности могло быть произведено по причине болезни. Так, 3 апреля 1945 года начальником госпиталя № 3895 майором медицинской службы Ф.Н. Фейгиновой в адрес начальника Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава И.И. Брохеса было направлено прошение об освобождении от работы врача эвакогоспиталя Б.Л. Краковой, страдающей сосудистой и сердечной недостаточностью и проживающей в Новосибирске с семилетней дочерью, в то время как ее семья постоянно проживает в Ленинграде. Документов, содержащих информацию о том, было ли удовлетворено прошение, в ходе исследования обнаружено не было.[48]

Частой причиной заявлений об освобождении от должности была смена места жительства, связанная с переводом главы семьи на службу в другую местность. Согласно приказу Новосибирского горздрава от 30 мая 1945 г. № 175 врач-ординатор эвакогоспиталя 3895 была освобождена от работы «в связи с переводом мужа-офицера старшего лейтенанта в город Иркутск».[49]

Решением Новосибирского горисполкома от 24.08.1945 года № 714 врачи из эвакогоспиталей были привлечены для консультационной работы во вновь организованные в районных поликлиниках специальные кабинеты по лечению инвалидов Отечественной войны[50].

После окончания Великой Отечественной войны в адрес Начальника Отдела эвакогоспиталей Новосибирского Горздрава И.И. Брохеса стало поступать больше прошений о демобилизации специалистов эвакогоспиталей для работы в институте усовершенствования врачей, в Новосибирском медицинском институте, стали выходить приказы Новосибирского горздравотдела об откомандировании в распоряжение Горздравотделов других областей.[51]

Письмо заместителя Наркома Здравоохранения РСФСР, начальника Управления эвакогоспиталей А. Жичина начальнику Отдела эвакогоспиталей Новосибирского горздрава И.И. Брохесу: «при предоставлении отпусков в 1945 г. следует особо учесть предстоящую большую работу по расформированию эвакогоспиталей, что имеет произойти во втором полугодии текущего года…»[52]

Действительно, с июля 1945 года в приказах Новосибирского горздрава появляются формулировки «в связи с расформированием госпиталя», «считать расформированным», «эвакогоспиталь реорганизовать». [53]

5 ноября 1945 года был издан приказ Отделу Эвакогоспиталей Новосибирского горздрава № 114, подводящий своеобразный итог деятельности сотрудников эвакогоспиталей в период Великой Отечественной войны и ставящий перед ними новые цели: «Медицинские работники Эвакогоспиталя весь свой опыт по лечению травм военного времени, накопленный в годы войны, должны использовать для выполнения стоящих перед органами НКЗ новых ответственных и почетных задач по организации лечения инвалидов Великой Отечественной войны»[54].

Вместо послесловия

16 февраля 1970 года в адрес краевых, областных и районных военных комиссаров было разослано письмо Врио начальника штаба СибВО генерал-майора Голикова, в котором отмечалась важность поддержания в порядке мест захоронения воинов, умерших от ран, как для сохранения памяти о павших, так и с позиции воспитания патриотических чувств советского народа. [55]

1970 год был юбилейным – праздновалась 25 годовщина со дня победы над фашисткой Германией. Новосибирский горисполком, приняв во внимание тот факт, что на воинском кладбище захоронено свыше 800 воинов, умерших от ран в госпиталях города, отметил необходимость благоустройства кладбища Заельцовского района. Решением Новосибирского горисполкома от 14 января 1970 года № 4 Управление благоустройства к маю текущего года было обязано заасфальтировать дорогу к воинскому кладбищу, отремонтировать внутриквартальные дорожки, провести работы по освещению кладбища. Управлению коммунальных предприятий Новосибирский горисполком поручил привести в порядок могилы воинов и надгробные плиты и благоустроить территорию кладбища (произвести покраску оградок, посадку цветов)[56].

В этом же году 25-летия Победы, в Исполком Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся обратились ветераны эвакогоспиталя 3609, располагавшегося в годы войны в здании школы № 76.

Ветераны ходатайствовали о необходимости установки на здании школы мемориальной доски и, удовлетворив ходатайство, Исполком Октябрьского районного Совета депутатов трудящихся решил установить мемориальную доску со следующим текстом: «В этом здании в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. находился эвакогоспиталь № 3609»[57].

Группа ветеранов эвакогоспиталя № 3609 проводила большую работы по подготовке к празднованию 25-летия Победы над фашисткой Германией. В состав группы входили 10 человек, занимавшие в эвакогоспитале должности начальника, старшей операционной сестры, врача, медицинских сестер, нянь, а также двое раненных, проходивших лечение в госпитале. Руководствуясь заранее составленным планом, они организовывали встречи с учениками школы № 76, на которых делились воспоминаниями о работе госпиталя, организовывали выступления на радио и телевидении об опыте совместной работы ветеранов и школы, организовывали работу над шефством военного кладбища[58].

В 1984 году, в рамках подготовки к 40-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Новосибирский горисполком принял решение об установке мемориальных досок на зданиях, в которых в годы войны размещались госпитали для лечения раненных воинов. На мемориальных досках планировалось разместить текст: «В этом здании в суровые годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. размещался госпиталь для раненных воинов Советской Армии.»[59]

Приложение - Список госпиталей города Новосибирска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

|

№ госпиталя |

Адрес нахождения |

Срок дислокации |

|

1237 |

ул. Мичурина, 23, ул.Фрунзе, 21 (здание фельдшерско-акушерской школы и ее общежитий) |

2 года 7 месяцев (4 июля 1941г. – февраля 1944 г.) |

|

1239 |

ул. Фрунзе, 33, Красный проспект, 50 (школа № 42, здания техникума советской торговли) |

4 года 9 месяцев (4 июля 1941 г. – 1946 г. |

|

1249 |

ул. Щетинкина, 26, ул.Максима Горького, 39(здания школ №№ 10, 40, педагогического института) |

4 года 7 месяцев (21 июля 1941 – 1946 год) |

|

1503 |

Красный проспект, 42 (общежитие и учебный корпус партшколы) |

4 года 7 месяц (1 июля 1941 г. – 1946) |

|

1504 |

Красный проспект, 40 – учебный корпус партшколы |

4 года 1 месяц ( 4 июля 1941 – августа 1945г.) |

|

1780 |

Территория завода Чкалова, школы № 36, 57 |

1 год 5 месяцев (5 октября 1941 г. – 24 марта 1943 г. |

|

2492 |

ул. Дуси Ковальчук (здания 1ой клинической больницы) |

2 года (1941 – январь1943) |

|

2493 |

Красный проспект, 3 (здание областной клинической больницы) |

2 года 1 месяц ( июль 1941 – 1 августа 1943 г.) |

|

2494 |

ул.Достоевского, 77 (46 школа), ул.Лермонтова, 38 |

4 года 2 месяца ( 15 августа 1941 г. – 22 ноября 1945 г.) |

|

3348 |

ул. Линейная, 189, Плеханова, 18, Кропоткина, 285а, (школы № 45, 77, 83) |

2 года 6 месяцев ( 25 октября 1941 г. – 20 апреля 1944 г.) |

|

3366 |

ул. Мостовая, 47, ул.Тургенева, ул.Мостовая, 3 (школы №№ 74, 75, 23) |

1 год 5 месяцев (21 октября 1941 г. – 24 марта 1943 г.) |

|

3353, 3608 |

ул. Кубанская, 17 ул.Саратовская, 24( школы №№ 84, 78) |

5 месяцев ( 6 октября 1941 г. - 8 марта 1942 г.) |

|

3481, 3894 |

ул. Красина, (школа № 82, территория Кирпичного завода) |

2 года 6 месяцев ( 11 октября 1941 г. – 3 апреля 1944 г.) |

|

3609 |

ул. Большевистская , 170 Мостовая, 3, ул. Московская, 47а, ул. Тургенева, 135а (школы №№ 76, 23, 74, 75)

|

4 года 5 месяцев (15 сентября 1941 г. – 1946 г.) |

|

3620 |

ул. Октябрьская, 89а (школа № 51), около р. Каменка |

3 месяца ( 9 декабря 1941 г. – 10 апреля 1942 г.) |

|

3895 |

ул. Ломоносова, 57 ( школа № 79) |

5 лет 9 месяцев (19 сентября 1941 г. – 27 мая 1946 г. ) |

|

1238, 3366 |

ул. Мостовая, 3 – школа 23, ул. Октябрьская, школа № 51 |

10 месяцев (июль 1941 г. – 1 июня 1942 г.) |

|

333 |

Военный городок (здание гарнизонного госпиталя) |

22 июля 1941 г |

[1] НГА.Ф. 33.Оп.1.Д.479.Л.36.

[2] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.275

[3] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.276.

[4] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.105.

[5] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.ЛЛ.292, 292об.

[6] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.251

[7] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.298.

[8] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.293.

[9] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.256.

[10] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.ЛЛ.253-256.

[11] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.ЛЛ.253, 253об.

[12] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.293.

[13] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.297.

[14] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.292об.

[15] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.256.

[16] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.257.

[17] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.292об.

[18] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.253.

[19] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.24.Л.2.

[20] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.296.

[21] НГА.Ф.763.Оп.1.Д.19.Л.6.

[22] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.153.

[23] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.215.

[24] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.220.

[25] Там же.

[26] Там же.

[27] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.ЛЛ.65,65а.

[28] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.197.

[29] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.34.

[30] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.21.Л.96.

[31] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.25.Л.4

[32] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.24.Л.1.

[33] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.24.Л.2.

[34] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.24.Л.3.

[35] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.24.Л.2.

[36] Там же.

[37] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.24.Л.3.

[38] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.24.Л.4.

[39] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.129.

[40] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.11.Л.14.

[41] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.11.Л.49.

[42] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.11.Л.57.

[43] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.83.

[44] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.11.Л.9.

[45] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.11.Л.109.

[46] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.11.Л.16

[47]НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.86.

[48] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.11.Л.8.

[49] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.11.Л.27.

[50] НГА.Ф.33.Оп.1.Д.611.ЛЛ.116-117.

[51] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.11.ЛЛ.12, 15, 33, 34

[52] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.10.Л.9.

[53] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.11.Л.20.

[54] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.21.Л.17.

[55] НГА. Ф.174-л.Оп.1.Д.30.Л.1.

[56] НГА.Ф.33.Оп.1.Д.2431 Л.17.

[57] НГА. Ф.454. Оп.1.Д.576.Л.93.

[58] НГА.Ф.174-л.Оп.1.Д.30.ЛЛ.4-6.

[59] НГА.Ф.33.Оп.1.Д.4020.Л.377.

| Количество просмотров: 7587 |

Добавить комментарий