125 лет первой школе Железнодорожного района. Загадки и противоречия

Через несколько месяцев средняя школа № 1 (ул. Владимирская, 15) может по праву отмечать свой 125-летний юбилей. И хотя она меняла прописку, номера, и сегодня работает в здании 1956 года постройки, история этой школы началась на 60 лет раньше.

О первой школе на территории Новосибирска, которой в этом году исполнилось 158 лет, я уже писал, о первой школе Правобережья (Будаговской) тоже написано много, а сегодня я хотел бы обратить внимание на первую школу нынешнего Железнодорожного района. Через полгода у неё тоже небольшой юбилей – 125 лет, а о сосуществовании её знают совсем немногие.

Так у нас «сложилось исторически», что до сих пор достижения нашего города, произошедшие до Советской власти, как бы не считаются. Вот и одному из старейших районов города мы готовимся отпраздновать не 125 лет, а только 85. Молоденький такой – 1936 года. А что вырос он из дореволюционной административной единицы под названием Вокзальная часть, образованной в 1896 году, мы благополучно забыли. Хотя почему забыли – есть нехитрый довод: мы же празднуем юбилей нового названия. Но вот опять неувязочка – Железнодорожным этот район стал лишь в 1957, а до того двадцать с лишним лет назывался Кагановическим. В честь яростного борца за агентами иностранных разведок на железнодорожном транспорте наркома Лазаря Кагановича. Но после его смещения как члена «антипартийной группировки» названию района удалось вернуть свой первичный, хотя и утилитарный топоним.

Но я отвлёкся. К школе. Первое учебное заведение в Вокзальной части было открыто на средства рабочих и служащих станции Обь 12 января 1896 года [4]. Располагалось оно на ул. Владимирской (так раньше называлась Владимировская) и предназначалось для детей железнодорожников. Инициаторами были руководитель строительства станции инженер В. К. Жандр, модельщик Ф. А. Белоруков и техник железнодорожных мастерских А. П. Комлев. Школа была небольшая – на 50 учащихся. «Вначале она располагалась в казенном бараке жилого типа, а затем переехала в специально выстроенное здание». Председателем школьного комитета школы выбрали В. К. Жандра [5].

Конечно, это здание стало и одним из центров культурной жизни пристанционного посёлка. Исследователи предполагают, что именно здесь в декабре 1896 года состоялся первый в городе киносеанс. Тогда, по пути следования в Томск, Федот Махотин делал на станции Обь пересадку и «в образовавшейся паузе, скорее всего, были даны несколько представлений»: путейцы уговорили его показать им иллюзион – чудо-прибор, который показывает движущиеся картинки [1].

Первое время содержание школы не входило в бюджет железной дороги, и она существовала на пожертвования, и только в смете на 1899 год была «предусмотрена расходная статья на начальное образование». Памятная книжка Томской дирекции народных училищ указывает, что в том году на содержание Обского училища Министерством путей сообщения было ассигновано 1872 рубля [7].

Рукописный альбом истории школы, созданный более 50 лет назад, и хранящийся в музее нынешней СОШ №1 рассказывает: «В маленькой школе мест не хватало, парты стояли на улице, и жители железнодорожного посёлка решили построить новую школу своими руками. Среди родителей оказались умелые строители, плотники, столяры, техники. Лес рубили здесь же на месте, в окрестностях школы, его обрубали и складывали в штабеля. Строительство нашей школы проходило под руководством инженера Демидова».

Авторитетные издания по истории города указывают, что школа расстроилась в 1900 году. Рядом было выстроено двухэтажное деревянное здание, где разместилось трехклассное железнодорожное училище, а старое осталось работать как женская школа. Интересен факт, что уже тогда при строительстве нового здания школы сошлись интересы религии и образования. Инженер Демидов санкционировал использование для школы леса, что предназначался для строительства церкви. За это Демидов был уволен со службы по причине неблагонадёжности [2, с.411].

Здесь необходимо отметить, что по другим данным, основанных на первичных источниках, второе здание было построено на два года раньше, и как начальная двуклассная школа открылась уже 01 января 1898 года [9]. Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1900 год датой открытия «двуклассного железнодорожного училища для детей обоего пола» также отмечает сентябрь 1898 года. «Содержится на средства железнодорожного управления. Помещается в выстроенном для училища здании» [6].

К тому же 10 сентября 1897 года по Западно-Сибирской дороге выходит приказ № 125 её начальника Владислава Михайловича Павловского, сообщающий служащим об открытии на станции Обь железнодорожной школы [2, с.411]. Такая датировка новой школы как раз попадает на годы строительства Вокзальной Церкви св. пророка Даниила, и косвенно подтверждает историю с растратой леса инженером Демидовым.

В 1900 году в здании отстроенной школы прошло 10 воскресных чтений с показом «туманных картинок» посредством «волшебного фонаря». Новая школа была оснащена пособиями, имела фисгармонию и небольшую сцену.

Размеры заработной платы работников образования тоже кардинально разнятся. Если «авторитетные издания» пишут, что учителю был установлен оклад 180 рублей в год (для сравнения старший ремонтный рабочий тогда же получал в год 360-400 рублей) [2, с.412], то из дореволюционных мы узнаём другие цифры и имена первого заведующего училищем: Николай Васильевич Гольцев с жалованием 600 руб., а также учителей: Вениамин Петрович Поносов (480 руб.), в начальных классах Клавдия Сергеевна Гольцева (360 руб.) и Анна Ивановна Локрова (360 руб.). Законоучителем был священник Даниловской церкви Григорий Диатропов. Почетный блюститель - начальник 1-го участка пути, инженер, коллежский асессор Жандр [7].

Ученики вспоминали, что директор Гольцев был строгий, но справедливый человек и пользовался всеобщим уважением. Он «умер на посту, работал до последних дней своей жизни. Шёл на урок и упал у ворот школы: с ним случился сердечный приступ, после которого он уже больше не встал». Было это уже в 1930 году.

Мария Семеновна Филипченко, многие годы проработавшая учителем начальных классов во Второй школе Томской железной дороги, говорит, что в 1940-е – 1950-е годы оба здания были одним учебным заведением. Затем в двухэтажном здании на Владимировской, 4 (ныне 10) открыли школу-семилетку, сохранившую № 2, а в прежнем одноэтажном здании – начальную школу № 6. В 1967 году начальная школа была расформирована, и её учащиеся вместе с учителями были переведены во вторую школу, получившую новый № 51 [8].

СОШ № 1 сегодня имеет замечательный музей, хранящий удивительные артефакты из школы В. К. Жандра. Она в полной мере является правопреемницей истории и самой школы, и её замечательной плеяды преподавателей.

Возвращаясь к началу XX века, отметим, что в течение нескольких лет новая школа была самой большой в городе: здесь было восемь учебных классов, две учительские и большой зал со сценой. В 1899-1890 учебном году в ней училось 186 ребят (113 мальчиков и 73 девочки) [6,7], то в 1907 году было уже почти 500 учащихся, работало двенадцать учителей, заведующий и два священника [3].

В уже упомянутой нами рукописной истории школы мы читаем: «Все уроки в школе начинались с чтения молитв… «Закон божий» преподавали «отец» Григорий и «отец» Максим. Они были очень строгие… Добиваться разъяснения «божьего писания» было опасно, – за это наказывали и даже выгоняли из школы. Кроме «закона божьего» учили детей арифметике, русскому и славянским языкам, естествознанию… Проводили уроки труда, на которых девочек учили шить, вышивать. Мальчики занимались столярным и слесарным делом. На уроках пения разучивали, главным образом, божественные молитвы и церковные песни. На уроках физкультуры занимались сокольской гимнастикой».

Но это уже история другого здания, отличного от первого ещё и тем, что оно имело свою революционную историю, благодаря чему вошло в список памятников истории и культуры Новосибирска и охраняется государством.

То, что исследуемый нами дом стоит на этом месте как минимум с 1906 года – факт. Это легко доказывается планом и, например, фотоснимком места 2010 года от Google Earth.

1906

2010

Промежуточные снимки объекта только подтверждают этот факт.

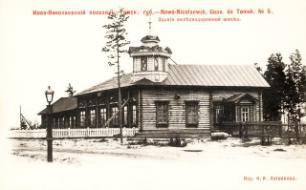

Единственной фотографией, кардинально выбивающейся из ряда остальных, и ломающих эту стройную линию является открытка № 5 2-й серии (1902-03 годы) из издания Н.П. Литвинова: «Здание железнодорожной школы».

1902 2009

Она не «привязывается» ни к первому, ни ко второму зданию. Дальше только догадки. Это тот самый «казённый барак жилого типа», о котором пишет известный историк Л. М. Горюшкин? Но на жилое здание не похоже. Или это «специально выстроенное» новое здание школы, открытой в 1898-м, а через два года перестроенное. В принципе, если внимательно разбирать, общие черты есть.

Есть и предположение краеведа Ольги Крицкой, что здание школы, построенное к началу 1897-1898 учебного года, располагалось через улицу, на месте нынешней Владимировской, 9, а после переезда школы в 1900 году в существующее здание по Владимировской, 10, прежнее было отдано под железнодорожное собрание. Вышеупомянутое здание с открытки Ливитнова краевед относит к существовавшему при школе общежитию-интернату.

В общем, даты и здания в десятку «не бьют», а быть может, из-за противоречия первичных источников бить никогда и не будут. Поиск продолжается, и данная заметка – это только первый, поверхностный взгляд на вопрос, история школы требует дальнейшего, более глубокого изучения.

А здание первой школы нынешнего Железнодорожного района и сейчас неприметно стоит на углу улицы Владимировской и Владимировского спуска. За эти годы здание несколько раз перестраивалось. Под нужды переселенческого пункта и др. организаций. В настоящее время в нём находится пункт социальной адаптации.

Фото 1. Выпуск 1902 года (музей СОШ №1), Фото 2. Николай Васильевич Гольцев (музей СОШ №1), Фото 3. Выпуск 1901 года (музей СОШ №1), Фото 4,5. ГАНО. Ф.1917, Google Earth, 2010 год, Фото 6. Открытка №5 2-й серии (1902-03 годы) из издания Н.П. Литвинова, Фото 7,8 – Форум «Новосибирск в фотозагадках».

Библиографический список:

1. Ватолин В.А. Синема в Сибири: Очерки истории раннего сибирского кино (1896-1917 гг.). Новосибирск, 2003, с. 17.

2. Всеобщее среднее. История города: Новониколаевск-Новосибирск (исторические очерки) / гл. ред А.Ф. Косенков. T. I. Новосибирск, 2005.

3. Жуков Н. Девять десятилетий школы // Вечерний Новосибирск, 10 октября 1988, с.3.

4. Капустин В.П. Школа на улице Владимирской. Заметки краеведа. [Электронный ресурс] // Библиотека сибирского краеведения. URL: http://bsk.nios.ru/content/shkola-na-ulice-vladimirskoy-zametki-kraeveda (дата обращения: 02.09.2016).

5. Новосибирск. 100 лет. События. Люди: 1893-1993 / отв. ред. Л.М. Горюшкин. – Новосибирск, 1993, с.28, 31.

6. Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1900 год, Томск, 1900, с. 167.

7. Памятная книжка Томской дирекции народных училищ, Томск, 1900, с.40.

8. Пожидаева К., Пожидаева Е., Пожидаев Т. Экскурсия «Вдоль по Владимировской» // Новосибирский архивный вестник: информационно-методический бюллетень управления государственной архивной службы Новосибирской области, 2010, № 29, с.257.

9. Сердюк В.А. Формирование корпоративной культуры железнодорожников в 1891–1917 гг., Санкт-Петербург, 2014, с.206.

| Количество просмотров: 7600 |

Добавить комментарий