«Я была шестой». Надежда Григорьевна Пономарёва вспоминает о своём детстве

Помнить своих умерших родственников – это не просто дань уважения, а глубокая необходимость, коренящаяся в человеческой природе. Они стали частью нашей жизни, формируя не только нашу биографию, но и внутренний мир. Сохранение памяти о близких помогает нам осознавать, кто мы есть и каково наше место в мире. Это создает эмоциональную связь, которая укрепляет отношения в семье, даже если физически родные уже не рядом. Мы находим утешение в том, что они продолжают жить в наших сердцах, что их уроки и воспоминания неизгладимо вплетены в ткань нашей жизни. Память о родных, которых с нами больше нет, очищает душу, помогает преодолевать трудности и вновь находить силы для движения вперед.

Большую часть своего детства я провела рядом со своей прабабушкой Надеждой Григорьевной Пономарёвой. В прошлом году 5-го октября ей могло бы исполниться 90 лет. Очень символично вышло, что она родилась в такой день, когда в России отмечают один из самых тёплых и добрых праздников – День учителя, ведь она большую часть своей трудовой жизни проработала учительницей начальных классов в школе в посёлке Пролетарском Ордынского района Новосибирской области.

Бабушка очень любила рассказывать членам нашей семьи о своей жизни. Сердце замирало от каждого её рассказа, особенно когда Надежда Григорьевна начинала рассказывать о своём детстве.

Н. Г и А. Ф. Пономарёвы, пос. Пролетарский, 2008 год

Из воспоминаний Н. Г. Пономарёвой о детстве в селе Романово на севере Алтайского края: «Нас было семеро детей у родителей, я была шестой. Жили впроголодь, отец и мать постоянно в работе были, старшие дети приглядывали за младшими. А потом меня и вовсе отправили в деревню Решёты Кочковского района к тётке. Она жила довольно богато, поэтому родители не боялись, что я буду у неё голодать. Тётка, откровенно говоря, меня не любила. Как только я оказалась на пороге её дома, она сразу начала раздавать мне поручения, касаемые хозяйства. Едой и тёплой одеждой она меня ограничила. Так что жилось мне у неё несладко. В один день приехал к нам мой отец, я была так счастлива и, плача, просила его забрать меня домой. Отец обнимал меня и тоже плакал. И вот он говорит мне: “Беги в дом, собери свои вещички, и поедем”. Я в ту же секунду побежала в дом, взяла свои пожитки, бегу обратно к отцу, а его нет. Он приезжал, чтобы попрощаться. На дворе было лето 1941 года…».

Надежда Григорьевна всегда со слезами на глазах вспоминала годы войны.

Из воспоминаний Н. Г. Пономарёвой: «Комбайны были старые, испорченные. Запчастей совсем не было. При уборке терялись колоски, и перед нами, школьниками (я тогда училась в первом классе), взрослые ставили задачу, чтобы не пропало ни одного колоска. Проучимся два-три урока и идём с учительницей в поле подбирать колоски. Она берёт с собой ведро. Мы расходимся по полю. Собираем колоски, растираем их в замёрзших ладошках. Зёрнышки несём, ссыпаем в ведро. А нас в классе – тридцать один человек. Наполнится ведро зерном – несём его в колхозную кладовую. Там встречает нас кладовщик, взвешивает нашу пшеницу, записывает и высыпает в общие закрома.

И мы помогали фронту: лепили пельмени зимой, отправляли посылками на фронт, вязали носки и рукавички. Носки делали без пяток, чтобы боец мог при необходимости перевернуть носок другой стороной. Рукавички вязали с двумя пальцами, второй – это указательный палец, чтобы бойцу удобнее было нажимать на спусковой крючок. Шили кисеты, насыпали в них махорку.

Летом тоже работали. Выращивали табак. Это очень тяжёлое занятие для детей. От табака шло испарение, запах доводил до рвоты. На этом табаке надо было обрывать цветы, чтобы табак был покрепче. Обрывать приходилось за лето два-три раза. В августе до заморозков табак срубали, складывали в большие кучи, это чтобы табак “загорелся”. Потом его связывали в пучки и подвешивали на жерди под навес для просушки, затем его рубили топориками в корытцах, просеивали. А ещё мы дёргали коноплю. Её в колхозе сеяли много. Из конопли выколачивали зёрна. Их тоже везли на мельницу, из зёрен выжимали конопляное масло для госпиталей. Из стеблей конопли делали волокно, из него в городе изготавливали много полезных вещей: ткань, верёвки, канаты для фронта.

И вот я уже училась в четвёртом классе. Сидим как-то на уроке, весна, тепло, я глянула в окно – к нам в деревню скачет всадник, он весь в цветах, и конь в цветах. Тут и все увидели этого всадника. Мы сразу поняли, что он несёт нам хорошую весть. Ведь тогда в деревне не было ни телефонов, ни радио. Тут уже не до учёбы, мы выбежали на улицу, из всех классов выскочили ученики. А всадник скачет и кричит: “Победа! Победа! Ура!”

Всех учеников выстроили в большую колонну. Старшеклассники – впереди, ну а мы, малышня, сзади. Вручили ведущим знамя школы и знамя комсомольское. Мы пошли по улицам села, громко пели песни и кричали: “Ура! Победа! Победа!” Жители села, увидев и услышав нас, бросали свою работу и бежали в центр, на площадь перед школой. А там уже соорудили трибуну, на трибуне – председатель сельского совета. И вот его слова: “Товарищи! Поздравляю вас с Великой Победой! Теперь кто остался жив – вернутся домой. А кто погиб – вечная им Слава”. Что же тут творилось на площади! Солнышко так ярко светит, у многих цветы в руках. Кто пляшет, а мы стоим и плачем. Ещё в далёком 1942 году от отца перестали приходить письма. Наш отец не вернулся».

Надя Пономарёва (вторая слева) во втором классе.

Кочковский район, д. Решёты, 1942 год

Детство у моей бабушки было тяжёлым. С шестилетнего возраста ей пришлось взять на себя всю работу по дому и хозяйству, а потом началась школа и война. Заниматься приходилось в любую свободную минуту, днём и ночью, ведь она не могла позволить себе прийти на учёбу без выполненного задания. Она была отличницей всё время, пока училась в школе.

После окончания школы бабушка поступила в Каменское педагогическое училище на специальность «Учитель начальных классов». Окончив его, она поехала в родное село Романово Алтайского края, получила работу в школе и начала свой педагогический путь. Её стаж составил тридцать восемь лет. Ученики и их родители всегда с любовью и уважением вспоминали дорогую Надежду Григорьевну.

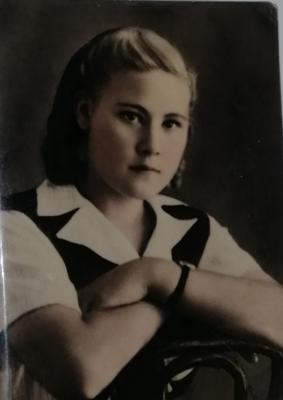

Надежда Пономарёва в семнадцатилетнем возрасте, 1950 год

Я рано научилась писать и читать, и всё благодаря моей бабушке, которая проводила со мной время, когда моим родителям, в силу их занятости, не с кем было оставить маленькую меня. Я с теплотой вспоминаю, как мы сидели у неё в квартире, в гостиной, и как она пыталась научить меня правильно держать ручку во время письма. Помню её слова: «Дашенька, кончик ручки всегда должен указывать на твоё плечо». До сих пор помню, как сильно, до боли я напрягала руку, чтобы ручка указывала на плечо, но ничего не выходило. Я сильно расстраивалась из-за этого, а бабушка всегда меня утешала и уверяла, что у меня обязательно всё получится, главное – терпение.

В своих воспоминаниях бабушка часто рассказывала о своей родной деревне. По прошествии многих лет, будучи уже на пенсии, решили они с дедушкой съездить, навестить свою родину, село Романово, и увидели они неприглядную картину. Села почти нет, стоят пустые брошенные дома, кое-где ещё кто-то живёт, отдельных улиц полностью нет, нет и дорог, всё заросло бурьяном. Подъехали они к школе. На дверях школы висит замок, никого нет. Около школы стоит Монумент Славы, похожий на городской, только в миниатюре. Весь он зарос бурьяном. Видно, что давно сюда никто не приходил. На пилоне высечены фамилии погибших, не вернувшихся с войны сельских мужчин. Сто семьдесят шесть фамилий – столько погибло бабушкиных односельчан. Некому попроведать, облагородить этот памятник. Село умирает. Так с обидой и горечью говорила бабушка о своей деревне, о своей земле-кормилице.

Моей любимой бабушки не стало 12-го августа 2019 года в возрасте восьмидесяти пяти лет. Надежда Григорьевна прожила долгую жизнь, она всегда старалась улыбаться, дарить позитив даже в самые тяжёлые моменты, которые посылала судьба.

Бабушка, я люблю тебя, постоянно вспоминаю наши теплые беседы, когда ты с гордостью рассказывала о своей молодости. Все эти моменты словно яркое солнце на лазоревом небе. С тобой каждое мгновение наполнялось смыслом, а каждый взгляд дарил понимание. Бабушка, я скучаю по тебе, и это чувство переполняет мою душу!

| Количество просмотров: 2787 |

Добавить комментарий