Трое благочинных, трое расстрелянных…

Династия священников Смирновых, несмотря на все трагедии лихих времен, оставила свой след на земле. В Барнауле и Новосибирске, Иркутске и Новокузнецке, в Израиле и Америке живут потомки славного рода. Многие из них – медицинские работники.

Сохраняется в России память и об ушедших врачах Смирновых. Пять лет назад руководство краевого перинатального центра «Дар» приняло решение о присвоении имени Александра Ивановича Смирнова акушерскому обсервационному отделению. В Амурской области больница г. Зея носит имя Бориса Евгеньевича Смирнова. В Новокузнецке есть улица имени Николая Николаевича Смирнова. Все эти выдающиеся врачи – представители одного рода. Того самого, священнического.

Эта история для меня началась с одной архивной записи. Если точнее, с выписки из метрической книги Духосошественского храма села Локтевского. Именно с Локтевского завода идет отсчет славных 300 лет в истории края, потому в «метричках» можно встретить немало имен замечательных людей. На имена самих «летописцев», священнослужителей, я также обращала внимание.

Многие листы скопированных мной архивных документов подписаны именем священника Николая Смирнова. Сохранили локтевские «метрички» и факты событий семейной истории самого батюшки – рождение его сыновей. Именно эти свидетельства стали отправной точкой моего поиска. Потянув за ниточку, я понемногу стала разматывать клубок семейной истории Смирновых. Самое удивительное, что выяснила я в ходе этого поиска, – потомки священнической династии живут сейчас в разных городах и многие до недавнего времени даже не подозревали о своем родстве!

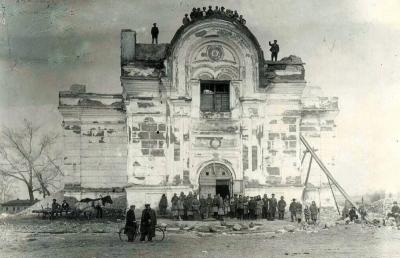

Духосошественский храм с. Локоть. Дата неизвестна. Фото из открытого источника.

Храм тот же, но год другой... с. Локоть, 1933. Фото из открытого источника

Ревностное служение

Согласитесь, искать в стране и мире Смирновых – все равно что биться в поисках Ивановых-Петровых-Сидоровых. А если учесть, как велики раньше были семьи…

Точная дата рождения священника Иоакима Смирнова пока не установлена, она весьма приблизительна – «1-я пол. XIX в.». Приблизительна и дата смерти – «между 1868 и 1870». Также пока неясно, когда и по какой причине он перебрался с семьей в Сибирь. Почему я сделала вывод о переселении? Потому что местом рождения старшего сына Иоакима, Иоанна, является село Затишье Рязанской губернии.

На данный момент известно о трех дочерях и трех сыновьях Иоакима Смирнова. Все три брата стали священниками. Из архивных документов известно, что сестры Акилина и Любовь в 1870 году жили с младшим братом Матвеем в с. Кабановском Бийского округа в семье брата Симеона. А сестра Мария в то время жила недалеко – в с. Ново-Тырышкинском, в семье Иоанна. То, что их отец Иоаким умер именно «между 1868 и 1870 годами», подтверждает запись в клировой ведомости: Мария получала пособие от епархиального попечительства о бедных духовного звания в размере 7 руб. в год. «Сиротствующая сестра его» – так обозначена степень родства Марии и Иоанна.

Младший из сыновей Иоакима, Матвей, умер рано, два же его старших брата оставили о себе добрую память. И Симеон, и Иоанн были благочинными.

После учебы в Томской духовной семинарии Симеон был в 1868 году рукоположен во священника, служил недолгое время в Томской губернии, а вот двадцатилетний период до 1891 года «выпадает». Из документов видно, что он служил в Ташкентской и Туркестанской епархии, но подробностей пока нет. В 1891-м о. Симеон возвращается на родину, и до ухода из жизни в 1903-м он – священник, настоятель Троицкой церкви в Тюменцево; духовник причтов церквей благочиния; духовный следователь; благочинный церквей 35-го округа; председатель миссионерского комитета.

На сайте, посвященном православному духовенству, о. Симеона называют противораскольническим миссионером. В 1895-96 годах им было присоединено из раскола к Православной Церкви 30 человек, в 1896-97 – 37, в 1897-98 – 25 человек. В «Томских епархиальных ведомостях» я нашла сочинение о. Симеона под названием «Изъ обыденныхъ беседъ приходскаго священника съ раскольниками». Право же, оно весьма убедительно, основывается на доступных, жизненных примерах, и легко можно представить, какую силу имели слова священника для безграмотных крестьян.

Ушел из жизни о. Симеон в 1903-м. Старший брат пережил его.

«Обыкновенная биография в необыкновенное время» – этот штамп применим к героям первых пятилеток. Биография же о. Иоанна Смирнова успела состояться во времена сравнительно обыкновенные, на излете 19-го – в начале 20-го веков. Если посмотреть документы, то они расскажут о судьбе русского священника, каких было немало.

О. Иоанн обучался в Томской Духовной семинарии, по ее окончании служил в храмах Томской губернии. Был назначен исправляющим должность Благочинного Единоверческих церквей Бийского округа – в 1868-м.

В 1889-м по прошению был переведен к Градо-Барнаульской Богородице-Одигитриевской церкви, в 1892-м – к Градо-Барнаульскому Петро-Павловскому собору. Предложением Его Преосвященства Преосвященнейшего Макария Епископа Томского и Барнаульского для пользы службы церкви Божьей перемещен к Сретенской церкви села Берского Благочиния N 16, 1895 «апреля 13 дня». Но что интересно, по резолюции Преосвященного «в уважение к его просьбе, обоснованной особыми условиями его домохозяйства», перемещен к Покровской церкви Барнаула 1895 «апреля 28 дня». 23 февраля 1916-го переведен по прошению в Благовещенскую церковь при Барнаульском духовном училище. Получается, что 21 год о. Иоанн был священником, а позже настоятелем барнаульского Покровского храма.

Трудно даже перечислить все заслуги о. Иоанна. Он состоял сотрудником Томского Епархиального Попечительства о бедных духовного звания. Славно потрудился о. Иоанн на ниве образования: был законоучителем при церковной школе грамоты…, при мужской одноклассной церковно-приходской школе…, заведующим мужской и женской одноклассных церковно-приходских школ и законоучителем при женской школе. Проходил должность члена правления Барнаульского Духовного училища…, состоял членом Барнаульского Уездного Отделения Епархиального Училищного Совета. «Протоиерей И. Смирнов по-прежнему усердно занимался в школе и по-прежнему для нее отдавал весь свой досуг, всячески стараясь достигнуть внешнего благоустройства школы», – это упоминание сохранилось в «Томских епархиальных ведомостях». Наш герой пекся о строительстве каменного Покровского храма в Зайчанской слободе и церковно-приходской школы. За ревностное отношение к церковно-школьному делу было преподано о. Иоанну в 1900 году Архипастырское Благословение.

За заслуги по духовному ведомству он награждался набедренником, скуфьей, камилавкой, наперсным крестом. За двенадцатилетнюю непрерывную службу в должности Благочинного о. Иоанн был удостоен Ордена св. Анны 3 степени, позже, в 1914-м – ордена св. Анны 2 степени. За заслуги по Духовному ведомству удостоили нашего героя саном протоиерея, случилось сие в 1909-м.

Специальный шестирублевый взнос на вспоможение заштатным священно- церковнослужителям, их вдовам и сиротам о. Иоанн производил ежегодно со времени установления по 1903 год. С 1903-го делал взносы в кассу взаимопомощи.

Есть в характеристике о. Иоанна одно «но», которое можно истолковать двояко. В архивном документе читаем: «По службе исправен, о храме Божием рачителен, к школе церковной внимателен, но в мире жить со своими сослуживцами не может, не по разуму требователен к ним (курсив мой – авт.)».

А сейчас мы подойдем к тому, что в резолюции Преосвященного, я полагаю, подразумевалось под «особыми условиями его домохозяйства». Вероятно, о. Иоанн в 1895-м не смог покинуть Барнаул по семейным обстоятельствам. Суть же их такова: у него было десять детей – пять сыновей и пять дочерей! Судьбы дочерей, как обычно, удалось установить гораздо позже, причем, лишь четырех из пяти. Потомков сыновей о. Иоанна я нашла раньше. Династию священников продолжили двое из них.

Начало династии врачей

Про Александра Ивановича Смирнова и его первый в Барнауле роддом! я, конечно же, знала давно. Но не думала тогда о связи врача и локтевского священника – уж больно фамилия распространенная.

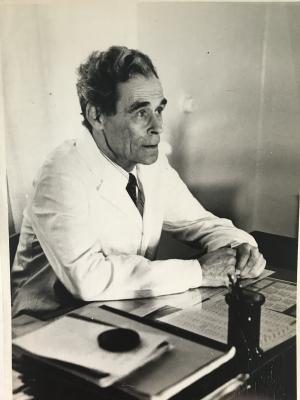

Александр Иванович Смирнов. Фото из открытого источника

Когда-то давно я сохранила файл – номер «Красного Алтая» от 29 января 1928 года. В газете весьма своеобразно сообщалось о юбилее доктора Смирнова. Не заостряя внимания на шестидесятилетии героя, его чтили за тридцатилетие врачебной деятельности. И этому было посвящено в газете сразу два материала: авторский и окрздрава. Оба они весьма дипломатично обыгрывали скользкие темы. Про отца-протоиерея не писали, лишь «отец готовил своего сына к духовному званию». Сообщали, что Смирнов был гласным городской думы, но нужно было это ему, чтобы «с большими трудностями и трениями» провести постановление о постройке больницы. А за сочувствие революции 1905 года Смирнова якобы уволили без права восстановления… Еще отмечается «громадный интерес к советской общественности» доктора Смирнова.

Все заслуги его перед здравоохранением и городом были забыты в 1937-м. Дело, хранящееся в спецхране ГААК, для потомков Смирновых представляет из себя «два в одном»: в нем содержатся документы об Александре Ивановиче и его сыне Сергее – двоих из четырнадцати осужденных.

На этот раз доктор А. И. Смирнов уже «сын попа, быв. эсэр», руководитель контрреволюционной фашистско-диверсионной организации, которая готовила «проведение массовой бактериологической диверсии с человеческими жертвами». А «в области животноводства» намерена была уничтожить скот «путем искусственного распространения эпизоотических заболеваний – чумы, сибирской язвы и т. п.». Еще Смирнов якобы вербовал новых членов организации «для практического осуществления плана по отравлению населения через продукты питания…», готовил теракты «над краевым партийным-советским руководством». Что нужно было сделать с человеком, чтобы он признал несуществующую вину?!

Вас интересуют вещественные доказательства «злодеяний» А.И. Смирнова? Их (традиционно!) нет. Что же есть? «Изобличается показаниями обвиняемых…»

А. И. Смирнов (крайний справа) с братом Иваном и, предположительно, с сестрами. Фото из архива С. Р. Смирнова

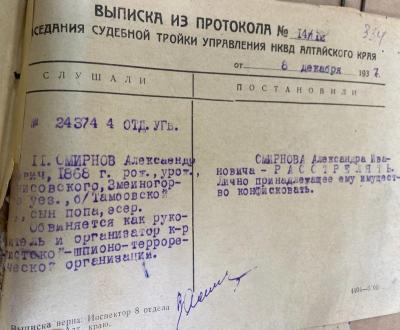

Из архивно-следственного дела. Фонд ГААК

Из этих самых обвиняемых одиннадцать были приговорены к расстрелу, трое получили 10 лет лагерей и 5 лет поражения в правах. В декабре 1940-го двое из троих подавали на пересмотр – «жалобы Смирнова и Кузьмина оставить без удовлетворения». Смирнов в этом документе – это не Александр Иванович, а его сын Сергей.

Его забрали через десять дней после ареста отца. Сергею Александровичу повезло: он не только выжил в лагере, за «высокие производственные показатели» ему скостили срок – на целых два с половиной года! Признаюсь, это первый известный мне случай за все годы архивных изысканий.

После своего освобождения в мае 1945-го Сергей Смирнов остался в Тайшете вольнонаемным, как и во время заключения, продолжал работать врачом. В автобиографии он писал: «Об отце со дня ареста сведений не имею. Мать умерла в ноябре 1947 года, работала в городе Томске заместителем зав. сан.-эпид. станцией водного транспорта; жена, Смирнова В. А., врач центральной больницы Тайшетского И. Т. Л.; брат, Смирнов Б. А., зав. судебно-медицинской кафедрой медицинского института и краевой судебно-медицинский эксперт в гор. Красноярске; второй брат, Смирнов К. А., хирург районной больницы в Каратузе Красноярского края». Кстати, в восьмидесятые годы прошлого века Константин Александрович Смирнов возглавлял санавиацию Алтайского края. Получается, династию медицинскую, начало коей положил Александр Иванович, продолжили его сыновья.

Сергей Александрович Смирнов. Фото из семейного архива предоставлено Ириной Егошиной

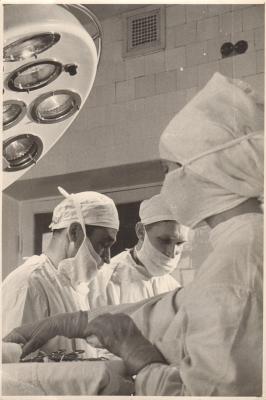

Операция в медсанчасти комбината «Химволокно»: хирург – Смирнов Константин Александрович, заведующий хирургическим отделением; ассистент – Андреев. 1961. Фото из фонда АГКМ

В документах архивно-следственного дела я нашла автограф опера Костромина. В окаянные дни 1937-го, когда он допрашивал Сергея Смирнова, была арестована повар новосибирской столовой Евдокия Герасимова – тетка Константина Дмитриевича Костромина, оперуполномоченного 4 отдела УГБ УНКВД по Алтайскому краю. Тетку расстреляли 28 января 1938-го. Костромина повысили: с 17 февраля он стал начальником 3 отделения 4 отдела УГБ УНКВД по Алтайскому краю. Но что интересно: как начальник этого самого отделения, он подписал протокол Сергея Смирнова уже в ноябре 1937-го!

В марте 1939-го Костромина уволили в запас по болезни. Пока можно лишь строить предположения, была ли сия болезнь реальной, вызванной тяжелым трудом в застенках НКВД иль продуманным гроссмейстерским ходом? Уцелел он и на Великой Отечественной.

Сейчас об энкавэдэшном прошлом Костромина никто и не вспоминает, а вот его самого чтут. Мало того, что в музее экспонаты выставили, так еще и «Мемориал Константина Костромина» в Камне-на-Оби проводят. Чтут шахматисты края своего первого чемпиона…

К.Д. Костромин. Фото с сайта "Память народа"

Помню, я обратила внимание на такой факт: один из допросов вел начальник Курьинского райотдела младший лейтенант госбезопасности Афанасьев. Похоже, в Барнауле ощущался недостаток заплечных дел мастеров. Этого самого «мастера» я нашла в «Докладной записке секретаря Алтайского крайкома ВКП(б) Управлению кадров ЦК ВКП(б) «О результатах проверки начальников РО НКВД и начальников отделов управления НКВД Алтайского края» от 16 октября 1939 года. Цитирую: «Из 64 человек подлежащих проверке начальников РО НКВД, утверждено крайкомом 37 человек. Снято с работы и уволено из органов НКВД 18 человек по мотивам: Афанасьев Ф. И. – начальник Курьинского РО НКВД–- как морально разложившийся, занимался систематической пьянкой и дебошем, в пьяном виде утерял револьвер. Втягивал своих подчиненных в групповые пьянки. Имел партвзыскание за пьянство и дебош». Афанасьева, как и Костромина, уволили вчистую, по ст. 38 «в». Причина увольнения, эта самая «в» расшифровывается так: «невозможность использования на работе в Главном управлении государственной безопасности».

Протоколы допросов часто являются чуть ли не единственным источником информации по родословию. Признаюсь, я надеялась найти сведения о семье Смирновых в спецхране ГААК. Мои надежды оправдались.

Именно в протоколе допроса Александра Ивановича я нашла информацию, которая позволила мне продолжить поиски: «Братья: Николай Иванович Смирнов в гор. Новосибирске был попом, в настоящее время находится на иждивении дочери, которая работает врачом, Евгений Иванович – 64 л., бывший поп, проживал в селах Алтайского края, точный адрес не знает, Алексей Иванович Смирнов – 52 л., врач, проживает в гор. Иркутске, Иван Иванович – 48 л., геолог, проживает в гор. Иркутске. Сестры: Елизавета Ивановна Федулова – 60 л., жена Барнаульского купца, в 1917 году сбежали за границу в Китай. Зинаида Ивановна Бутович – 59 л., учительница, проживает в гор. Новосибирске. Клавдия Ивановна Ранх (в действительности «Ранг» – прим. авт.) – 53 л., работает плановиком, проживает в Новосибирске. Елена Ивановна Еленевская – 40 л., домохозяйка, жена профессора, по животноводству в гор. Воронеже».

Своего внука крестил о. Иоанн, а крестными были его сын Иван и дочь Зинаида.

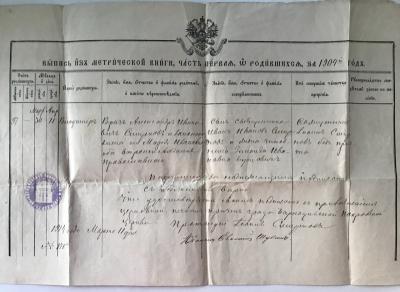

Выпись из метрической книги о рождении у А. И. Смирнова и его жены Марии Ивановны сына Владимира. Фото из семейного архива предоставлено Ириной Егошиной

Окончание следует.

Статья опубликована на сайте: https://ext-6858425.livejournal.com/863.html?es=1

| Количество просмотров: 1123 |

Добавить комментарий