«Достижениями свои картины дед не считал». Жизнь и творчество искитимского художника, моего прадеда

«Михаил Иванович Соколов родился и прожил всю жизнь в селе Койново Новосибирской области. Жил как все: работать начал с восьми лет, трудился наравне со взрослыми от зари до зари. Он рассказывал, что дети в поле получали трудовое воспитание, а главное, с ранних лет “знали цену хлебу и были физически развитыми”. В результате трагического случая Михаил в 18 лет лишился ног и стал инвалидом. Превозмогая душевную и физическую боль, он напишет множество картин исторического значения, статей о родине и любви к ней, станет незаурядным садоводом, рыбаком, строителем, отцом четверых детей…», – так начинается книга «Жизнелюб, яблоневый сад и медсестричка Шурочка», повествующая о моём прадеде Михаиле Ивановиче Соколове.

Действительно, прадед был удивительным человеком, в чём меня с детства убедили многочисленные рассказы моей семьи и прочтение книги, созданной по инициативе наших родственников и с большой помощью протоиерея Искитимской православной епархии Игоря Затолокина. Книга издана в 2018 году тиражом в 500 экземпляров. Часть из них передана на хранение в семью, часть отправилась в искитимские школы и библиотеки. Для продажи произведение не предназначено, и любой интересующийся человек может ознакомиться с ним в Искитимском музее.

Настоящая моя работа посвящена жизни и творчеству прадеда, талантливого художника, чьё имя до недавнего времени было хорошо известно лишь в кругу семьи. Огромную помощь в написании текста, безусловно, оказала вышеупомянутая мною книга воспоминаний его внуков, которая, помимо описания картин и личности Михаила, проливает свет и на жизнь села Койново (ныне города Искитима) в сложный период Великой Отечественной войны и сталинских репрессий. К моему огромному сожалению, я не успела познакомиться со своим прадедом лично, поэтому для восполнения пробелов в информации, предоставленной книгой, я обратилась к бесценному источнику – к его внучке и моей маме, Вере Алексеевне Шатоба. Беседы с ней, записанные в формате подробного интервью, где она воспроизводит также фрагменты воспоминаний своей сестры, моей тёти Елены Алексеевны Кунгурцевой, позволили мне получить уникальные детали его биографии, рассказанные из первых уст.

Интервью дополнилось изучением семейного архива: фотографий, писем, эскизов, которые помогли мне лучше понять творческий путь прадеда. Эта работа – не просто историческое исследование, но и семейная хроника, позволяющая погрузиться в атмосферу старого Искитима, увидеть историю того, как жили люди в старое время не только с высоты официальных документов, но и через призму личных впечатлений, что делает её намного более живой.

Полное изложение результатов моей работы – дело будущего, а здесь далее я воспроизвожу рассказы моей мамы, внучки Михаила Ивановича Соколова.

Семья родителей Михаила Соколова

Дед Миша родился 18 ноября 1920 года в селе Койново Искитимского района Новосибирской области в семье обычных крестьян. Семья была большая, крепкая. Отец и мать, шестеро детей. У деда Миши было пятеро сестёр – и младше, и старше него: Галя, Шура, Маруся, Оля, Дуся. Одна из младших сестёр (Галя) трагически погибла в юном возрасте. По случайности, виноват в её смерти был дед Миша.

У деда в комнате было много картин, и завершённых, и в процессе написания. Помню, как я, будучи подростком, нашла у него одну маленькую картину в тёмно-синих тонах, размером чуть больше формата А4. Ночь, деревенский забор и берёза возле него, и всё сияет в лунном свете. Картина мне очень понравилась, она казалась такой мистической, такой светлой и грустной одновременно и напоминала любимые сказки Гоголя. Я стала упрашивать деда подарить мне её, а он долго отнекивался. Но я была упряма и не отказалась от картины даже тогда, когда узнала историю нарисованного на ней места – места гибели сестры деда Миши. Напротив, картина стала ещё более привлекательной для юного ума. Дед поддался на мои уговоры и картину мне подарил, подписав на обороте «Любимой внучке Верочке от деда Миши».

Галя погибла ровно на том самом месте, у берёзы под забором. В непогоду порывом ветра сорвало провода у дома, и брат Михаил принялся их восстанавливать, но в спешке забыл предупредить об опасности домашних. Галя, выскочив во двор, не заметила в траве оголённый провод, находящийся под высоким напряжением, наступила на него босой ногой и погибла от удара электричества мгновенно. Дед Миша корил себя всю жизнь за эту непростительную оплошность. Но ведь он и сам был молодым парнем, откуда было взять мудрости и опыта в его годы?

Семья была крестьянской. Не богатой, конечно, но уверенно «середняковой». Работали все с раннего детства. Дед Миша начал работать с восьми лет – и дома, и в поле. Пахали землю боронами-волокушами, занимались прополкой, убирали хлеб, возили копны. Знали цену хлебу и были физически развитыми. Образование в сельской школе дед получил всего четыре класса.

Дедов отец (мой прадед Иван) с приходом в деревню советской власти стал председателем сельсовета. Человеком он был суровым и даже жестоким. Рассказывали, что однажды он откусил ухо лошади, когда та шибко погнала по просёлочной дороге. Не удивительно, что раскулачиванием в родной деревне и окрестных сёлах прадед Иван занимался рьяно – тут и обида на зажиточных соседей, на вороватых купцов, и характер.

Детство деда Миши прошло в сибирской деревне в период становления советской власти, развития инфраструктуры. Официально годом рождения Искитима принято считать 1717-й – год образования первых русских поселений: Койново, Черноречка и Шипуново (чуть позднее, в 1719 году, появилась деревня Вылкова). Появление этих деревень, которые позже слились в город – это первое рождение Искитима. Самым крупным из первых поселений Искитима было село Койново, где родился и вырос дед Миша.

Несчастный случай, любовь к жизни, медсестричка Шурочка, «Голубая мечта»…

В 18 лет с дедом Мишей произошло несчастье. В то время он ездил учиться в Новосибирск на курсы киномехаников. По выходным уезжал домой на пригородных электричках. В один злополучный день на электричку он опоздал и решил добраться на поезде-«товарняке», заскочив на пустую платформу одного из вагонов. В пути от усталости задремал, а когда проснулся, понял, что состав проскочит мимо Искитима без остановки. Решил спрыгнуть на ходу, но неудачно поскользнулся при падении, и его отбросило под вагон. Так дед Миша лишился ног. И всю жизнь до глубокой старости он передвигался на протезах.

Но сила духа не дала деду Мише остаться в тени. Любовь к жизни и творчеству совершают чудеса. Рисовал он с детства, но после трагедии с ногами от мечты получить профессию художника пришлось отказаться. Стал учиться сам, по книгам. Много читал и художественной литературы, любил русских классиков. Сам прекрасно писал заметки об истории и природе родного края, которые печатали в местной газете, был очень грамотным.

Я помню, у деда в комнате был шкаф, битком набитый шикарными советскими изданиями с красочными иллюстрациями. Этот книжный мир с изображением картин знаменитых художников захватывал моё детское воображение на долгие часы. Кстати, когда мне было 6 лет, дед научил меня играть в шахматы. Я была первой и единственной из его многочисленных внуков, кому эта игра понравилась и стала понятной. Дед удивлялся и хвалил меня, а я страшно этим гордилась.

Дед очень много работал, до самой пенсии был художником-оформителем на цементном заводе, на котельно-радиаторном, машиностроительном, оттуда и на пенсию ушел. Рисовал плакаты и «соцобязательства», оформлял стенгазеты. В те времена профессия художника-оформителя была очень востребованной во всех сферах.

Женился, воспитал четверых детей, семерых внуков. Каких-либо особых материальных трудностей в уже зрелые годы семья не испытывала. Дети рождались в конце 1950-х годов, росли и становились на ноги в 1970-х, а это уже был расцвет социализма. Жена, моя бабушка Шура, работала старшей медсестрой. Был большой крепкий дом с огородом, а уже в 1980-х годах взамен дома власти дали две двухкомнатные квартиры в новостройке, в одном подъезде. На втором этаже жили дед Миша с бабушкой Шурой, на пятом – я с родителями и братом.

Дед построил дачу в пригороде Искитима, которую позже назвал «Голубой мечтой». Выращивал яблони, рыбачил на лодке, с женой растили урожай на грядках. Умел ездить на велосипеде, водил автомобиль – сначала «Запорожец», потом синий «Москвич», который я хорошо помню из детства.

Далее из воспоминаний моей сестры Елены Кунгурцевой: «Много воспоминаний связано с дачей, на которую дед нас возил на синем “Москвиче”. На переднем сиденье всегда сидела бабушка. Дед назвал её штурманом. Однажды он предложил вести бортовой журнал с учётными работами “на садике” – так именовали они с бабушкой дачу. И журнал появился. На титульном листе было написано: “Голубая мечта”. И не зря счастливое это местечко по сей день. Мама рассказывала, что чудесным образом правление пошло навстречу и выделило нам именно этот живописный участок. Дед обосновал, что, мол, он рыбак, и хорошо бы дача была поближе к воде. На том и порешили. С улицы Канатной до Обского Залива наш дед ходил на лодке по воде. И однажды даже под самодельным парусом, сшитым из простыней.

Познакомил нас Михаил Иванович с его величеством Сосновым бором и лесом. Сбор грибов, ягод, полезных растений всегда превращался в интереснейшее путешествие и сопровождался удивительными рассказами деда из его детства. Он всматривался в глубь лесной чащи или прозрачного березняка и, казалось, что видит там что-то знакомое, с чем или с кем давно ищет встречи. “Лёнька, Елеша! А ну сюда!” – призывал нас дед, увидев крепкий груздь или кустик с ягодой. И тут Алёша был первым, потому что мальчик, не всё же первым только за шалости получать. А пересыпал свои грибы деда Миша в мою корзинку, потому что девочка…».

Как развивался Искитим

На глазах деда Миши деревня росла и становилась промышленным городом, с новыми домами, школами, больницами. В 1929-м на территории будущего Искитима было обнаружено ценное месторождение известняка, после чего в 1931 году на его базе началось строительство крупнейшего в Сибири цементного завода. В результате строительства градообразующего цементного завода в 1933 году на карте страны появился рабочий посёлок Искитим, в который вошли старинные русские сёла Койново, Черноречка, Вылково, Шипуново. В 1935 году рабочий посёлок стал административным центром Искитимского района. В 1938 году рабочий посёлок получил статус города районного подчинения. В связи с бурным строительством и развитием промышленности население города быстро увеличивалось. Учитывая это, в 1951 году Искитим получил статус города областного подчинения.

Искусство в жизни Михаила Соколова

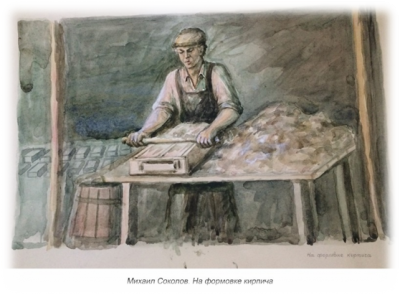

Искусство дед осваивал сам, по книгам и пособиям. Любимой темой в творчестве неизменно была красота родного края, природа Сибири, быт сибиряков. Одна из любимых его картин, насколько я помню, – изображение храма в селе Койново, который с приходом советской власти был уничтожен. Сейчас на месте этого храма установлен поклонный крест. Дед любил историю малой родины, часто рисовал по воспоминаниям окрестности, которые уже изменились с течением времени и ростом города.

Картина с храмом хранится в фонде Искитимского городского музея, а множество других его картин хранится дома у нас, его детей и внуков. Какими-то достижениями свои картины дед не считал. Напротив, стеснялся, когда им восхищались, старался от этой темы уйти.

С возрастом дед Миша все чаще стал задумываться о Боге, о православном учении. Перед смертью, после долгой мучительной болезни от онкологии, соборовался и причастился. Умер дед Миша 21 февраля 2000 года.

В семье все гордились талантливым дедом. Он ведь был и мастер на все руки, не только художником. И лодку сделать, и дом построить – всё было ему под силу. Дед был человеком ушедшего навсегда поколения, поколения героев и строителей, покорителей космоса, чьи успехи мы не сможем повторить. Я этих людей называю атлантами. Удивительные люди советского времени. Сколько в них силы, энергии, непостижимого внутреннего огня. Когда мне по работе приходится общаться с ветеранами, у меня иной раз слёзы на глаза наворачиваются – какие они вдохновлённые, трудолюбивые, готовые с полной самоотдачей на любые свершения, несмотря на возраст. Не будет больше у нас таких атлантов, последние уходят в небытие…

Дед никогда не продавал свои картины и другим это делать не позволял. Картины он только дарил, а на жизнь зарабатывал честным трудом. Удивительно, как дед Миша совмещал творчество с повседневной жизнью. Всё успевал. Наверное, у него было больше 24 часов в сутках.

Чему Михаил Соколов учил своих внуков?

Дед учил нас жить по совести. Не лгать, не кривить душой, хорошо учиться и хорошо работать, много читать. И, что самое важное, развивать свои таланты, не зарывать их в землю. Горжусь, что у меня был такой дед. Жаль, что я была совсем юной и глупой, когда он умер, и мало успела побыть с ним рядом, чтобы оценить, какая это роскошь – общаться с таким человеком.

Заключение

Данная работа помогла мне освежить и актуализировать воспоминания о своём прадеде, которые вызывают у меня гордость и тёплые чувства, связанные с моей малой родиной – городом Искитимом. Мы с трепетом и глубоким уважением храним каждую частичку воспоминаний о старом времени и развитии нашей семьи. Прадед подарил моей маме те самые шахматы, в которые он учил играть её в детстве, и они до сих пор являются нашей маленькой семейной реликвией, а мама, в свою очередь, с их помощью учила играть в шахматы и меня. Я искренне горжусь своим прадедом и продолжаю семейную традицию памяти, посещая мероприятия Искитимского музея, а порой даже участвуя в выставочной деятельности.

Спасибо нашему преподавателю Владимиру Александровичу Звереву за то, что такими исследовательскими работами мы не даём истории Сибири уйти в небытие и доказываем, что она породила множество талантливых и удивительных людей. Кстати, некоторые картины М. И. Соколова использованы преподавателем и одной из его учениц в статье, посвященной предыстории нашего города (см.: Зверев В. А., Косарева М. А. Становление Искитима: развитие комплекса протогородских поселений на реке Бердь во второй половине XIX – первой трети ХХ в. // Исторический курьер. 2018. № 2. URL: http://istkurier.ru/data/2018/ISTKURIER-2018-2-06.pdf).

| Количество просмотров: 3152 |

Добавить комментарий