«Чикаго в галошах». Приключения иностранца по Транссибирской магистрали и Новосибирску в 1920-х годах

Кажется, ещё совсем недавно мы восхищались картой Новосибирска с американского разведывательного спутника 1965 года, зачитывались документами из ЦРУ и обсуждали поездку американки на одном из первых новосибирских автобусов в 1920-х гг. и вот опять новый источник по истории, на этот раз, Транссибирской магистрали.

Совершенно случайно мой товарищ Ренольд Николин обнаружил, что в интернете продают фотографию Новосибирска (позже выяснялось, что это Красный проспект и ул. Депутатская в 1920-х гг.) с подписью на итальянском языке. Я приобрел это фото, которое на деле оказалось страницей (бумага очень хорошего качества) одного из журналов, на что указывал номер страницы в верхнем правом углу. Сообща нам удалось выяснить, что эта фотография Новосибирска содержится в журнале “Tutte Le Vie d’Italia e del Mondo” (Все дороги Италии и мира) за январь 1936 г.

Этот журнал, как бы сказали в советское время, являлся органом и поныне существующего Итальянского туристического общества, занимающегося популяризацией и развитием туризма, изданием путеводителей и атласов. К большому счастью, нужный номер оказался отсканирован в высоком качестве и опубликован на сайте ломбардийской цифровой библиотеки (Biblioteca digitale lombarda). К сожалению, сайт недоступен из России. Однако, если вам предоставится такая возможность, то я бы рекомендовал посмотреть выпуски этого журнала с прекрасными фотографиями и футуристической рекламой итальянских брендов 1930-х гг.

Статья, посвященная Транссибирской магистрали, занимает почти 20 страниц и иллюстрирована 21 фотографией высочайшего качества. На них мы можем увидеть быт и детали, о которых русские люди того времени редко упоминали, поскольку не видели в них ничего особенного. Ну кому интересно, что на станциях у часов три стрелки, у советского железнодорожника на пряжке изображен двуглавый орёл, а пассажиры поезда наперегонки за кипятком на каждой без исключения станции железной дороги.

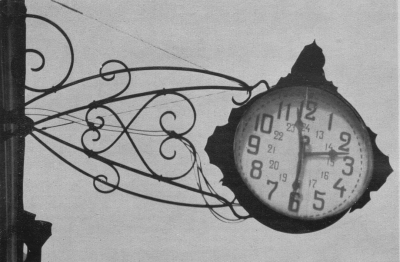

Часы на станции Омск

Для координации движения на железных дорогах России используется московское время, в то время как территория страны разделена на десять часовых поясов, каждый из которых занимает 15 градусов широты земной поверхности. Разница между рядом расположенными часовыми поясами составляет один час, а между двумя наиболее удаленными друг от друга (к примеру, Ленинградом и Чукотским полуостровом) составляет девять часов. На каждой станции Транссиба есть часы с тремя стрелками: одна обозначает часы в том часовом поясе, в котором вы находитесь, другая час в Москве, а третья минуты, которые одинаковы для всех часовых поясов. К примеру, указанное здесь время 14:30 местного времени и 11:30 в Москве.

Советский железнодорожник

Любопытно заметить, что в то время, как к фуражке прикреплен советский значок, металлическая пряжка ремня всё ещё царская с двуглавым орлом. За неимением автоматической системы все сигналы производятся с помощью флажков.

Автор этой статьи некий М. Вормсталл (а скорее Вормшталь, поскольку фамилия явно имеет немецкие корни), безусловно, проделал огромную работу, помимо того, что он проехал вдоль и поперек весь Транссиб, он сумел с большим вниманием описать окружающую его реальность, а для этого ему пришлось разговорить сибиряков 1920-х гг.

К сожалению, не удалось узнать ничего об авторе статьи, но о фотографе Курте Любинском, путешествовавшим по Сибири со своей женой Марго в 1928 г., мы знаем больше. Их поездке по Сибири посвящена недавно опубликованная статья Раины Абиловой, которую я также рекомендую прочесть[1]. В ней, помимо детального описания работы Любинского в Сибири, содержатся и отсылки к архивам его фотографий, в которых могут содержаться ранее неизвестные фото азиатской части России.

Исходя из содержания статьи я бы сделал вывод, что М. Вормсталл путешествовал по Сибири в 1928 г. вместе с Любинскими, о чем, впрочем, нет указаний в статье Абиловой. Так, он очень подробно описывает то, что изображено на фото Любинского вплоть до состояния новосибирских мостовых[2] и метода приготовления кумыса, а кроме того, его описания безусловно относятся к 1928 г., поскольку в них нет места, например, конфликту на КВЖД в 1929 г. (хотя некоторые дополнения были внесены – переименования городов, ввод в эксплуатацию железных дорог в период между 1928 и 1936 г. и т.д.). Другая версия, на которую указывает то, что в интернете нет вообще никаких сведений о M. Wormstall, состоит в том, что он и есть Любинский, который возможно использовал этот псевдоним после начала антиеврейской политики в Германии.

Итальянцы и сегодня не слишком осведомлены о существовании Новосибирска. Для большинства из них Россия состоит из двух всем известных городов и холодной территории восточнее них, где зима круглый год. Другое дело – Транссибирская магистраль, о которой знают и маленькие дети, лелея мечту прокатиться однажды от Санкт-Петербурга прямо до Владивостока. Прекрасную книгу Александра Литвина и иллюстратора Анны Десницкой «Транссиб. Поезд отправляется!» можно найти и на полках итальянских магазинов. Не думаю, что ситуация сильно отличалась в 1930-х гг., в Италии наверняка было много желающих узнать о Транссибирской магистрали и Сибири в целом, тем более в туристическом обществе. Эта статья явно удовлетворила их интерес.

Я приглашаю вас прочитать текст и самим отправиться в путешествие по Транссибирской магистрали. Мы купим яйца и замороженное молоко у бабушки на станции, послушаем сигнал колокола к отправлению, посмотрим на Байкал со стороны железной дороги и, конечно, прогуляемся по улицам Новосибирска. Только не забудьте галоши!

Naturalmente, un manoscritto. Разумеется, рукопись.

Самая длинная железная дорога в мире. Транссибирская магистраль[3]

Словно гигантская железная лента, Транссибирская магистраль пересекает азиатские владения России от Урала до Тихого океана. Даже несмотря на то, что она более не служит главной цели, для которой была построена, а именно способствовать империалистской экспансии в сторону свободных и теплых морей, навигация в которых возможна на протяжении всего года, всё равно её польза остаётся значительной. В большей мере заслугой именно этой железной дороги является колонизация и стремительный прогресс длинной полосы по обе стороны «Magistrale»[4], как русские зовут Транссиб. Она, кроме того, представляет собой также наиболее быстрый и удобный вид транспорта, не принимая в расчет авиацию, которая в последние годы стремительно развилась, но которая здесь не может транспортировать большие массы людей и товаров из центральной и восточной Европы с одной стороны на Дальний Восток с другой.

Маршрут прохождения Транссибирской магистрали

СССР покрывает территорию в 21.176.187 квадратных километров (здесь могли бы уместиться 68 Италий), из которых 16.473.947 квадратных километров находятся в Азии. Огромная часть этой территории пересекается Транссибирской магистралью, построенной в период с 1892 по 1903 гг. (длина 10.157 км). Во время Первой мировой войны было запущено движение по Амурской железной дороге через Владивосток и Карымск по территории России. Транссибирская магистраль дала мощный импульс увеличению масштабов сибирской колонизации и значительно развила Южную Сибирь.

Из Парижа или Лондона в Токио дорога занимает только пятнадцать дней, в то время как для Атлантики и пересечения Северной Америки требуется двадцать один, и для Средиземного моря и Суэцкого канала от тридцати до тридцати шести.

Расстояние Гавр-Владивосток – 12.000 км (более чем в два раза больше трансконтинентального пути в Северную Америку), из которых 10.157 км на территории России.

Как была построена эта большая дорога?

Строительство Транссиба было начато уже в 1892 г., но претерпело несколько перерывов в связи с трудностями, обусловленными проблемами работы с почвой в начале сезонов года, а также транспортировкой материалов. В течение зимы, конечно, нельзя было продолжать подготовку трассы для прокладки путей; невозможно было продолжать работу и во время проливных дождей, прежде всего весной, в марте и апреле. В 1895 г. было открыто движение на отрезке от Челябинска до Оби, а два года спустя на отрезке от Ново-Николаевска (сегодняшний Новосибирск), расположенного на Оби, до Иртыша. Однако только позже был построен мост через Обь длиной почти четыре километра. Продолжение железной дороги дальше Иркутска оказалось очень трудным, поскольку предстояло пробивать и усиливать контрфорсами Саяны. В итоге они были сконструированы на южном берегу Байкала и представлены тридцатью девятью тоннелями. В связи с этим несколько лет использовалось пароходное и ледокольное сообщение. Зимой же можно было пересечь Байкал по прочному льду (исключая несколько дней из-за потрясений, вызываемых неожиданными штормами, которыми печально известен Байкал) с длинными санными караванами. В то же время было начато строительство железной дороги с другого края от Владивостока, пересекая северную Маньчжурию, в соответствии с условиями русско-китайского договора, который сделал возможным учреждение Общества Китайско-Восточной железной дороги. Железная дорога, построенная русскими инженерами и с русским капиталом, разрезает Маньчжурию от Пограничного до Манжули дистанцией в 1481 км (это соответствует расстоянию от Милана до Сиракуз в Сицилии). Одна полоса земли, длиной в два километра по обе стороны дороги, была передана Китаем Обществу, которое обеспечивало безопасность посредством казаков. В 1897 г. было завершено строительство галереи длиной в 2.8 км, которая проходит через горы Хинган и на которой можно прочесть «K Velikomy Okeany».[5]

Спустя несколько лет русские строят также Южно-Маньчжурскую железную дорогу, которая берет начало в Харбине и прерывается в Порт-Артуре (сейчас Рёдзюн) и Дальнем (сегодня Дайрень)[6], её Китай сдавал в аренду России в знак признательности её вмешательства в конфликт с Японией. Следует напомнить, что последней пришлось бы после этого вернуть Корею и южную Маньчжурию, отторгнутые от Китая после Симоносекского мира, имевшего место после Японо-Китайской войны[7]. В то же время русские продолжали прокладку путей от Владивостока на север, чтобы иметь здесь железную дорогу, которая должна была следовать течению рек Уссури и Амура. В 1904 г. был достигнут Хабаровск, недалеко от слияния Уссури и Амура; но после поражения в войне и революции 1905 г. работы были отложены. Не были закончены они и во время Великой войны, когда железная дорогая через Маньчжурию недостаточно проявила себя для транспортировки боеприпасов из Японии и США и, с другой стороны, можно было распоряжаться полуоплачиваемой работой военнопленных.

За исключением длинного участка на южном берегу Байкала, движение по Транссибирской магистрали – самой длинной железной дороги в мире, было открыто в 1903 г.

В ожидании поезда на станции Шарья

Станция Шарья, расположенная в европейской части России на расстоянии в 255 км от Вятки (ныне Киров). Недалеко от двери мы можем наблюдать колокол, что оповещает об отправлении поезда. На табличке, что видно справа, описано местоположение отдельных железнодорожных служб на станции.

В Вятке (недавно названной Киров в честь секретаря-коммуниста Ленинграда, который был убит) она присоединяется к европейской сети железных дорог России, что дает возможность путешествовать без пересадок (и не заезжая в Москву) от Ленинграда до Владивостока, в Тюмень и Омск, в то время как южная линия, построенная раньше, соединяет Москву с Самарой (недавно названной Куйбышев) и Челябинском.

В поезде, от Урала до Владивостока

Северный ход проходит через Пермь, старый горнодобывающий город, пересекает Урал, затрагивая также Свердловск (когда-то Екатеринбург, печально известный убийством семьи последнего русского царя) и в Омске соединяется со старым южным ходом, который идет на Челябинск, после того как остаются позади Уральские горы с её живописной, но не грандиозной долиной. На высшей точке, недалеко от станции Хребет, столб информирует незнающих путешественников, что здесь начинается Азия.

Пейзаж по Транссибирской магистрали в основном мрачен и монотонен. Редко недалеко от больших рек появляются более живые картины. В Западной Сибири царит степь, которая весной обряжается в бодрый зеленый, а с наступлением жаркого лета представляется как бесконечная ржавая гладь, покрывающая себя плотным слоем снега зимой. Этот регион, так мало привлекательный для посещения, однако обладает поразительной плодородностью: несмотря на очень долгий период суровых морозов, русская пшеница полностью созревает благодаря сильнейшим жаре и свету, поскольку на этой широте (Омск расположен на 55 параллели) между днем и ночью стоят долгие, светлые сумерки.

Это – Сибирь, которую Нансен назвал «Страна будущего».

После Омска в Барабинской степи видно какое-то озеро, буквально покрытое водоплавающими птицами и время от времени берёзовые леса, ломающие монотонность огромных просторов. Приближаясь к Новосибирску, видим, что эти душевные элементы пейзажа начинают встречаться более часто: появляются холмы, леса становятся гуще. Постепенно исчезает береза и доминирует пихта. Настоящие горы – Алтай и Саяны появляются на горизонте и постепенно подходят к дороге, в то время как на севере простираются девственные болотистые леса taiga.

На станции Юрга начинается ветка на Кузнецк, где были обнаружены богатейшие залежи угля и где советское правительство хочет основать современнейшую индустриальную зону, транспортируя туда превосходное железо, добываемое в Магнитогорске – новом крупном шахтерском городе в южном Урале. Енисей пересекает Красноярск, город с 75 тысячами жителей. Из поезда, со стороны юга, видны гигантские вершины белоснежных Саян. Другой угольный бассейн, совсем недавно введенный в эксплуатацию, пересекается железной дорогой в Черемхово. Позже в поле зрения появляются стройные колокольни Иркутска, города со 100 тысячами жителей, который является административным центром Восточной Сибири и главным центром нефтяных регионов в бассейне Лены. Здесь был убит в 1919 г. адмирал Колчак, который хотел вернуть царю эту огромную империю, начиная с востока.

Чехословаки – экс-военнопленные – основали легион, который воевал вместе с русскими и после Брест-Литовского мира должен был достигнуть Франции, отправляясь через Сибирь и Северную Америку; будучи остановленным здесь в Сибири, оказав помощь «белым» Колчака. Помогали им и союзники[8], и они было уже дошли до Екатеринбурга, но там они должны были разделить судьбу вместе со своим Правителем. После крупного поражения армия Колчака разделилась в неорганизованном отступлении, повсюду преследуемая «красными», пока и сам командующий, преданный своими, не угодил в руки противника.

Красочен и грандиозен путь железной дороги посредине, между побережьем и горами на южном берегу Байкала, священном озере бурятов. Между тоннелями взгляд упивается красотой природы этого региона, который чем-то напоминает великолепные озера Ломбардии. Байкал, помимо прочего, известен также как самая глубокая криптодепрессия[9] на Земле. Его дно находится на глубине 1047 метров ниже уровня моря, в то время его водная гладь находится на 476 метров выше уровня моря[10]. В нём обитает вид тюленя, который хорошо адаптировался к медленному и постепенному опреснению этих вод. Удаляясь от озера, железная дорога достигает Селенги, впадающей в Байкал, которая через него перетекает в Ангару – приток Енисея. На берегах Селенги находится Верхнеудинск[11] – пункт отправления старинной дороги, что достигает Троицкосавск (Кяхта) в Монголии. Верхнеудинск недавно получил и некоторую политическую важность как столица Бурят-Монгольской Автономной Социалистической Советской Республики и был переименован в Ulan-Uda (Красная Уда).

Через лесистый Яблоновый хребет поезд прибывает в Читу, военную крепость, и немногим спустя в Карымскую, откуда отходит Амурская железная дорога, которая в Хабаровске соединяется с участком, начатым в 1904 г. Незадолго до Хабаровска дорога пересекает Биробиджан, большой автономный регион площадью примерно в 76.000 кв. км, определенный советской властью для еврейской колонизации. О нём рассказано в одном из номеров данного журнала[12].

В Оловянном Транссиб пересекает реку Онон по реконструированному мосту, что был поврежден во время битвы между “красными” и “белыми” атамана Семёнова – начальника казаков, субсидированного японцами, который (вместе с бароном Унгерном-Штернбергом) на время был абсолютным правителем северной Маньчжурии и Монголии. В Манжули проходим границу Маньчжурии и старой “Китайской восточной железной дороги”, которая недавно была продана японской администрации Южно-Маньчжурской железной дороги и теперь зовётся Северо-Маньчжурская железная дорога.

Непрекращающийся до того пейзаж начинает меняться по мере приближения к холмистой местности. Мы врезаемся в степь, а скоро оказываемся на плато. Проходя Хайлар, начинаются горы Хингана, которые пересекаются поездом по грандиозному серпантину и по галерее. На просторах Цицикара уже видны поселения колонистов-земледельцев, поскольку земля там очень урожайна. В Харбине, большом городе Северной Маньчжурии и “белых” русских, что сбежали от большевиков, поезд пересекает большой мост через реку Сунгари, заполненную пароходами в летнее время. Отсюда ответвляется дорога на юг в сторону Чанчуня – столицу Маньчжурии и Пекина – древнюю столицу Китая. Через хребты Малого Хингана мы вновь проникаем на советскую территорию на ст. Пограничная.

В Никольск-Уссурийском Транссиб соединяется с той же линией, что ранее ответвлялась в Карымске. Пересекая урожайный и хорошо населенный регион, поезд спускается на уровень Тихого океана, от которого сначала видно лишь Амурский залив (река Амур, однако, впадает в море 1300 км севернее у Николаевска). По узкому полуострову с морскими пляжами и грациозными усадьбами мы наконец-то прибываем во Владивосток (это название, как и японский Токио отсылает к доминированию на Востоке). Красивейший природный порт в “Золотом роге”, слегка отдаленный от “Восточного Босфора” и серьезно охраняемый военными базами на острове Русском.

Одна дорога. Два назначения

Немногим больше двухсот часов идёт поезд от Москвы до Владивостока, если путешествовать с экспрессом, который отправляется три раза в неделю. Естественным образом, путешествие с почтовым поездом заметно дольше, поскольку не вся Транссибирская магистраль обеспечена двумя путями и единственным местом, где могут пересечься поезда, являются станции. В последние годы заметно усилена укладка второго пути, который к 1934 г. должен прибыть в Иркутск. Далее это будет заметно сложнее, поскольку нужно расширить многие из 39 тоннелей на данном участке. Если начнется война между СССР и Японией, будут повторены трудности с транспортировкой войск, которые уже во время войны 1904-1905 гг. заметно уменьшили эффективность царской армии. В то время переброска подразделений и их перегруппировка были осложнены тем, что еще не существовала Байкальская железная дорога и приходилось пользоваться паромами; только зимой было возможно проложить железную дорогу по озеру длиной 30 км и шириной 25 км. Эта система, конечно, имела свои риски и случались неожиданные таяния и перемещения льда, вызванные штормами.

Проезд поезда по Транссибирской магистрали

Второе назначение Транссиба, которое имеет огромную важность, служить большой дорогой для всех видов транспортных средств, как для соединения двух оторванных друг от друга участков земли мостовым переходом, так и служа гладкой и ровной дорогой в период rasputizza – период жестокой оттепели, когда начинается ледоход в реках на южном ходу магистрали. Вода, всё еще покрытая льдом, заполняет долины, нанося огромный ущерб всему, и лишь эта дорога по дамбе остаётся всё еще практикуемой.

На станциях, по пути на восток в сторону заката, в поезде собираются юноши обоих полов из ближайших населенных пунктов, которые едут гулять. Это значит, что каждый помнит расписание поездов по памяти и его проезд собирает большие толпы на протяжении всей линии.

Как путешествовать

Не нужно думать о “большом экспрессе” Транссиба европейскими концептами. Его скорость движения по станциям около 42 км в час. И для Сибири это хороший результат. Остальные поезда едут и того дольше, потому что почтовый поезд останавливается на всех станциях, теряя много времени.

Поездка в “экспрессе” очень удобна: места в поезде переделываются в кровати, широкие коридоры позволяют пассажирам время от времени разминать ноги.

Примитивный ресторан на одной из остановок Транссиба

Местные крестьяне приносят к моменту прохождения поезда яйца, масло, жаренную курицу и молоко, которое зимой продается на развес, замороженное и твердое.

Есть и вагон-ресторан для тех, кто предпочитает не покупать еду на станциях. Помимо этого, есть и вагон-салон с пианино, радио и маленькой библиотекой. До войны был еще и вагон-церковь, но потом его отменили.

Гораздо менее комфортен почтовый поезд. Также можно переделать места в кровати, за исключением “жесткого” вагона. В этом самом бедном классе деревянное сидение можно поднять и зафиксировать для того, чтобы поспать или хотя бы полежать. Так можно поднять и два места выше – получается маленькая лестница с каждой стороны купе. Пассажиры приносят одеяла и подушки, чтобы устроиться получше на их месте. Иногда габариты чемоданов таковы, что не удается установить нормальный порядок для сидячих мест. Это по-настоящему серьезная проблема для тех, кто сидит снизу, поскольку он не может нормально сесть, так еще и постоянно ему угрожают сапоги того, кто сверху. Как говорят, сейчас строго запрещено помещать сиденья в горизонтальное положение днём. Это можно делать только ночью, во время отхода ко сну.

“Kipyatok” вода для чая

Каждый русский, отправляющийся в путешествие, приносит с собой чайник, что можно наполнить кипятком на каждой станции. Раздача осуществляется бесплатно с помощью крана. Длинная надпись, что видно сверху, запрещает питье сырой воды из-за опасности заражений, особенно вблизи населенных пунктов.

Незаменим для всех путешествующих по Сибири (и не только русских, поскольку и иностранцы быстро адаптируются для того, чтобы обмануть время) – cianik. Как только поезд прибывает на станцию, пассажиры начинают выбегать из ещё идущего поезда, чтобы прибыть первыми к kipyatok – крану с бесплатным кипятком, который раздаётся для чая, что русские пьют на протяжении всего дня. Большое разочарование настигнет того, кто менее проворен и прибыл к крану, когда весь запас кипятка уже истощен. Такие ситуации провоцируют жаркие дискуссии, но опоздавшим не остаётся ничего большего, чем ждать следующей станции и быть более пронырливым. Обычно остановки достаточно продолжительные для того, чтобы позволить машинисту пополнить запасы топлива, которым, несмотря на запасы угля в Сибири, почти повсюду служит дерево. Именно поэтому на каждой станции можно заметить длиннющие поленницы.

Сигнал к отправлению поезда

Единственным сигналом к отправлению поезда на станциях Транссибирской магистрали является звук маленького колокола: один звонок-предупреждение, потом два промежуточных звонка, а затем последняя серия из трех звонков после чего поезд отправляется.

В остальном не временем считают в Сибири расписание поездов (и еще больше пароходов, которые и вовсе не зависят один от другого) – расписание здесь служит только для того, чтобы составить общее представление о том, когда же в идеальном мире прибудет поезд. Им вдохновляются, но никогда не достигают. Достаточно назвать те слова, которые путешественник слышит в Сибири бесконечное количество раз: budet (осуществится, будет сделано, произойдет), zaftra и когда нужно быть максимально готовым sei-ciass (в течение одного часа). Не стоит забывать и о классическом nicevo (не важно).

Колонизация Сибири

Сибирь известна по всей Европе, прежде всего, как место депортации политических заключенных и всех тех, кто впал в немилость царя. Этот мрачный аспект региона широко освящен в литературе и здесь стоит отметить печально известные книги Достоевского и Кеннана[13]. Однако уже с конца прошлого века, то есть незадолго до того, как было начато строительство Транссибирской магистрали, началась и другая иммиграция – добровольная, её осуществляли крестьяне, нуждающиеся в земле и прибывающие в Сибирь из европейской части России, где они уже не видели возможности стать землевладельцами. Это движение естественно привело к значительному развитию вместе с тем, что шаг за шагом, участок за участком, вводилась в эксплуатацию Транссибирская магистраль. В общих чертах этот процесс напоминал колонизацию Северной Америки.

Русские переселенцы в путешествии по Сибири

В конце прошлого века Сибирь была центром мощного переселенческого движения, огромный импульс которому дало строительство Транссибирской магистрали. От лагерей переселенцев (Pereselenskie Punkti), организованных правительством России на границе между европейской Россией и Сибирью, колонизаторы следовали на товарных поездах до пункта назначения. Однажды достигнув его, они получали участок земли с обязательством вспахать его. Правительство предоставляло им и семена, адаптированные к местной земле.

Обычно переезжали целыми деревнями, так они оставались вместе даже в Сибири, часто давая своей новой деревне имя старой с приставкой “Новая”. Эта привычка эмиграции группами семей объясняет также и факт того, что и сегодня можно найти деревни, населенные только лишь украинцами, в то время как на коротком расстоянии от них деревни населены поляками, литовцами или немцами, прибывшими с Поволжья или из Украины.

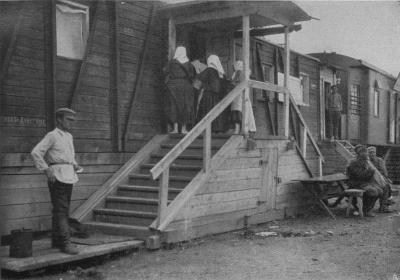

Старые вагоны, использующиеся как жилье в новых центрах сибирской колонизации

Правительство организовало большие лагеря (так называемые Pereselenskie Punkti[14]) в важных городах на границе между европейской Россией и Сибирью; и из этих концентрационных пунктов колонизаторы в достаточном количестве, чтобы заполнить один или более товарных поездов (40 человек, 6 лошадей) перемещались вместе с их бедными пожитками. На каждой из двух стен товарного вагона были организованы две деревянные лавки одна выше другой; в холодный сезон, по середине вагона устанавливалась печь, дрова для которой брались из заготовленных поленниц на станциях, которая могла предоставить и кипяток для чая.

Полевые кухни на всём протяжении магистрали предоставляли горячую пищу каждый день. В поезде обычно было продовольствие и товары первой необходимости. Был в поезде обычно и вагон-амбулатория, который по прибытию в пункт назначения оцеплялся и стационарно устанавливался на деревянной основе близко к новому колонизационному центру.

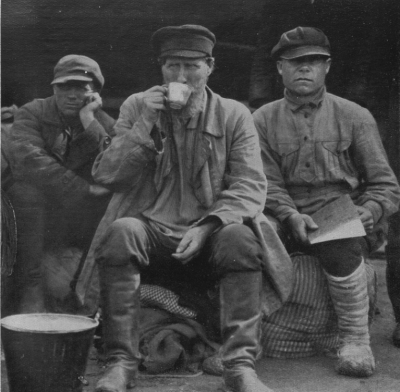

Русские крестьяне в ожидании поезда

Паренёк справа заменил кожаные сапоги обувью из серой ткани. В правильном mugik проявляются следующие черты: настойчивость, терпение, скромность и тоска.

Земля доставалась иммигрантам бесплатно, однако следовало приложить немало усилий, чтобы её вспахать. Нелегко было сохранять веру в это занятие: часто приходилось одновременно сражаться с наступающей taiga и хищными зверями, такими как бурый медведь и волк, а в Амурском регионе и вовсе тигр. Кроме того, нужно было сконцентрировать все работы в коротком периоде очень жаркого лета и предпринять необходимые меры для длинной зимы. Многие уже после одного года просили вернуться назад. Некоторые же остались в Сибири. Последние были настоящими пионерами, закаленными, решительными и более адаптированными для трудной работы колонизатора. В taiga работы начинались с освобождения земли от растительности и очистки небольшого участка земли, предназначенного для строительства дома, который строился как blockhouse в Америке. Брус накладывается на брус со мхом посередине. Двойное окно, пропускавшее свет вовнутрь, содержало в себе вид отсека, служившего для защиты от холода и ветра.

Строительство деревенского дома в Сибири

Вся семья участвует в работе, да и соседи с удовольствием помогают перетаскивать тяжелые бревна. Между бревнами укладывается мох, а если его не нашлось поблизости, то глина.

Потом, если нужно было переехать, поскольку место было неподходящим – не проблема: все бревна обозначались буквами кириллицы и цифрами, дом разбирался с помощью соседей (в этих местах, далеких от цивилизации, все готовы помочь друг другу), складывался на телегу и отправлялся в новый пункт назначения. По прибытию телега разбиралась и дом устанавливался согласно алфавитному порядку на новом месте.

Переезд... Полностью!

Сибиряк, что должен переехать, перевозит не только лишь свои вещи, но и дом полностью. Вот как переезжает деревенский дом, разобранный, со старого на новое место.

Однако правительство России не ограничивалось предоставлением колонизаторам земли для вспашки: они были обеспечены также и семенами, адаптированными к местным условиям, то есть теми, что сопротивлялись климату и быстро росли. Большая заслуга в этом принадлежит, прежде всего, ученому по фамилии Мичурин, в честь него советское правительство недавно переименовало его родной город Козлов в Мичуринск.

Слишком бережливый муниципалитет

Менее раздражительной была колонизация степей, которой прежде всего занимались кочевники. Там дом, за недостатком дерева, строился прежде всего из глины.

Палатка (Юрта) кочевников-кыргызов

В ней живет владелец стада лошадей для кобыльего молока, который переезжает со своими животными от одной степи к другой, в зависимости от состояния пастбища. Палатка состоит из плетения и деревянных решеток, покрытых войлоком.

Дом одного кыргыза в Семипалатинске

В летней сезон сани хранятся на крыше, покрытой травой. Многие кыргызы не снимают меховую одежду и шапку даже летом, следуя мнению, что эти тяжелейшие одеяния защищают от тепла не меньше, чем от холода.

Сегодня индивидуальную колонизацию можно считать завершенной во многом, поскольку советское правительство не одобряет частную инициативу, поэтому были созданы огромные сельскохозяйственные предприятия, так называемые Kolckoz, что значит Kollektivnoe Khozyaistvo. Ими СССР хочет индустриализировать сельское хозяйство в соответствии с так называемыми пятилетними планами и развить технику и индустрию Сибири, опираясь, прежде всего, на угольные бассейны или близость железной дороги.

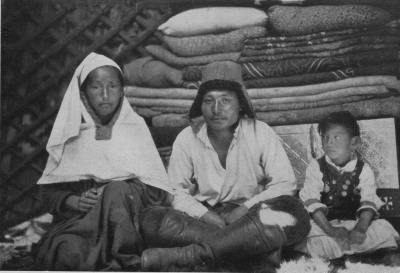

Семья одного зажиточного кочевника

Владелец пятисот лошадей для кобыльего молока был богатым человеком, пока приказы о коллективизации не уничтожили принципы экономики кочевников. Однако множество подушек и покрывал на заднем плане позволяют заметить, что условия их жизни всё еще достаточно хороши.

Приготовление “Cumis”

Кобылье молоко консервируется в больших сосудах и оставляется для ферментации. Так получается кумыс, что разливается по кружкам.

Алтайский калмык связывается с современной цивилизацией

С целью пробуждения населения Центральной Азии от тысячелетнего сна советское правительство предоставляет им современную технику и это, естественно, имеет ценность и для пропаганды.

Когда-то по длине большого “trakt” почтовой дороги, что проходит через всю Сибирь, возникали новые центры, позднее они стали возникать по длине железной дороги, затмевая славу таких древних городов, как Тобольск и Томск. Последний потерял, как говорят, свои позиции только из-за неподкупности своей городской думы. Когда инженеры начали устанавливать трассу прохождения будущей железной дороги, то они максимально следовали пути следования “trakt” не только потому, что земля вокруг него уже была исследована, но и потому что его маршрут проходил по наиболее заметным городам Сибири и почтовым станциям с лошадьми, которые могли бы служить опорными пунктами во время строительства железной дороги.

Таков был главный критерий. Однако предпочтение отдавалось тем городам, которые, осознав заметную важность прямого железнодорожного сообщения, были готовы потратить некоторую сумму, чтобы наслаждаться этим преимуществом. Городская дума Томска, в свою очередь, решила не пускаться в эту огромную трату, убежденная в том, что Томск невозможно обойти как административный центр региона, проложив трассу на заметном расстоянии от него. Инженеры же, оскорбленные столь малым вниманием к ним, обнаружили, что земля около Томска мало пригодна для сооружения железной дороги и, кроме того, прохождение магистрали южнее Томска позволит укоротить железнодорожный путь. Было уже слишком поздно, когда члены городской думы покаявшись в своей скупости, попытались исправить ситуацию: после многих убеждений и больших пожертвований им удалось достичь лишь прокладки ветки на Томск от станции Тайга в восьмидесяти километрах от города. Да и она обслуживается лишь почтовыми поездами.

Пример типичного развития сибирских городов – Новосибирск, бывший Новониколаевск, мегаполис Западной Сибири, основанный как опорный пункт для строителей грандиозного моста через Обь. В 1897 г. здесь была лишь деревня на 5000 жителей, состоявшая из хижин, но очень быстро, благодаря преимуществам своего географического расположения как места переброски грузов между пароходами на Оби и железной дорогой, она умножила население по-настоящему в американском ритме. Сейчас этот город зовут “Sib-Chicago”, что значит сибирский Чикаго. Вот некоторые цифры, что показывают его рост: в 1911 г. 64.000 жителей; в 1923 г. 76.000 жителей; в 1926 г. 120.000 жителей; в 1931 г. (дата последней переписи) 150.000 жителей.

Большая часть населения – русские (великоросы, украинцы, белорусы), но есть и много азиатов: китайцы, буряты, монголы и, прежде всего, алтайские калмыки, которые придают городу исключительный восточный дух.

Пароходы соединяют Новосибирск с городами ниже по течению Оби и с подчиненными ему Томском и Петропавловском (Quizil Djar) на Ишиме, а также со степными регионами, где происходит обмен современных сельскохозяйственных машин на зерно и масло – продукты, которые в предвоенный период были наиболее важными для Западно-Сибирского экспорта: в 1913 г. более чем 50000 тон. Огромные сельскохозяйственные угодья принадлежали, прежде всего, датчанам, которые, отлично организовав их, производили огромное количество масла, которое переправлялось в специальных холодильных вагонах в Либаву (сейсас Лиепая в Литве) и оттуда пароходами в Германию и Англию.

Современный квартал в Новосибирске

Новосибирск до недавнего времени сохранял вид большой деревни, но после получения им административного статуса столицы Западной Сибири он обогатился новыми зданиями из камня и железобетона.

Долгие годы Новосибирск сохранял вид огромной деревни, но после того, как ему был присвоен статус административной столицы Западной Сибири, там были построены современнейшие здания из камня и железобетона. Контраст между этими зданиями нового стиля двадцатого века и деревянными хижинами, соседствующими друг с другом, сразу передает характер города как места колонизации.

Дорожные сообщения

Летом от этих дорог, отягощенных почти ежедневно сильными ветрами, после проезда транспорта поднимается невероятное облако пыли; в то время как после дождей и, особенно весной и осенью, они превращаются в лужу. И сегодня бывает, что во время поездки на izvoscik одна из лошадей проваливается в огромную яму, скрытую лужей, и почти полностью исчезает, и пассажиру ничего не остается как слезть из повозки и перейти на ту сторону дороги, где есть что-то вроде деревянной мостовой, приподнятой над уровнем дороги. Но и там надо быть внимательным, потому что дерево обычно оставляют гнить без замены и нередко случается найти сломанную доску, не говоря уже о более-менее больших дырах. Какой-нибудь практичный мужик, пытаясь сохранять дорогу в том состоянии, что её будет легче пересечь, разбрасывает камни посреди дороги, что естественно повышает риск заторов.

Одна из главных улиц Новосибирска

В настоящий момент единственная замощённая улица. На переднем плане видны работы по прокладке канализации; справа, первый сельскохозяйственный кооператив “Русткред”. Можно увидеть и деревянную мостовую, приподнятую над уровнем дороги.

В любом случае, лучше адаптироваться к русскому способу носить сапоги до самых коленей и в дни плохой погоды иметь с собой резиновые галоши. Не просто так индустрия резиновой обуви в России уже перед войной снискала известность. В Новосибирске этот вид обуви продают на рынках под открытым небом и на блошиных рынках, посещаемых бедняками и азиатами.

Продажа резиновых галош на рынке в Новосибирске

Развитие Новосибирска было настолько стремительным, что его жителям доставляет удовольствие называть его гордым именем «Сибирского Чикаго». Жители других городов, в свою очередь, называют его «Чикаго в галошах», отсылая к состоянию его дорог, лужи на которых делают невозможным перемещение по нему в нормальной обуви.

Новосибирск, как мы уже сказали, – административный центр Западной Сибири, который оснащен музеем и метеорологической станцией, а также химико-бактериологической лабораторией и Обществом по изучению природных ресурсов Сибири. Важность города значительно возросла с сооружением железной дороги в южном направлении, что достигает Бийска, а затем Барнаула и Семипалатинска “семи палат”, которого достигла в 1932 г. известная Турксибская железная дорога, что стартует от Алма-Аты (бывший Верный). Поезда теперь могут курсировать между Новосибирском и Ташкентом вдоль границы Монгольской советской республики и Синцзян в китайском Туркестане, обладание которым находилось под угрозой в 1934 г., но дипломатическое искусство китайского губернатора предотвратило конфликт[15]. Тем не менее, политическая ситуация в регионе остаётся напряженной, поскольку иностранное влияние оказывает открытую поддержку одной этнической или религиозной общине, что ещё больше осложняет ситуацию. В любом случае, железная дорога – прекрасная линия укрепления, способствующая влиянию крупных сибирских центров и промышленных бассейнов, находящихся в процессе развития, распространяя идеи и намерения современной России в регионе.

М. Вормсталл

[1] Абилова Р.О. Путешествие Курта и Марго Любински по Сибири 1928 г. // Вестник Томского государственного университета. История. 2023. № 85. С. 140-147.

[2] Как минимум одна из этих фотографий известна новосибирским краеведам, как раз-таки та, что я купил. Она упоминалась на сайте “Новосибирск в фотозагадках” в обсуждении Базарной площади (https://nsk-kraeved.ru/viewtopic.php?id=626). Скорее всего, она стала известна благодаря другим изданиям, в которых публиковались фотографии Любинского. Их перечисляет в вышеупомянутой статье Раина Абилова.

[3]Wormstall M. La più lunga ferrovia del mondo. La Transiberiana // Le vie d'Italia e del mondo : rivista mensile del Touring club italiano. 1936. Volume 1. (Fascicolo 1 / Gennaio). P. 75-96.

[4] Здесь и далее русские слова, буквально переданные оригиналом оставлены латиницей для сохранения создаваемого эффекта чужеродности. Конкретно в этом случае слово «Магистраль» передано в кавычках, поскольку его использование в итальянском языке исключает железную дорогу, а относится только к автодорогам.

[5] Имеется в виду тоннель, проходящий через Яблоновый хребет в Забайкальском крае. На западном портале можно прочесть «К великому океану».

[6] То есть, по состоянию на 1936 г., когда Порт-Артур принадлежал Японии. Сейчас является частью г. Далянь КНР. Также и Дальний является сейчас частью Даляня.

[7] Россия стала одной из сторон Симоносекского договора (1895 г.) по итогу Японо-Китайской войны 1894-1895 гг. и получила концессию на Порт-Артур и строительство КВЖД. «Вмешательством России» вероятно назван последующий конфликт между Россией и Японией и война 1904-1905 гг. Однако, как известно, Российская Империя потерпела в ней поражение. В статье ссылка на Ademollo U. Vicende territoriali ricenti di Stati extraeuropei: la Cina (в том же журнале, но за декабрь 1935).

[8] Имеются ввиду страны, вмешавшиеся в Гражданскую войну в России на стороне Белого движения.

[9] углубление на земной поверхности ниже среднего уровня моря, заполненное озером

[10] Пр. авт. характеристика озера Байкал и в общем сибирского региона была широко представлена и иллюстрирована в статье B.M. Siberia (Conversando con l’Ing. Angelo Omodeo), опубликованного в том же журнале в июле 1933 г.

[11] Улан-Удэ.

[12] I. Kalk: Il territorio autonomo ebraico del Birobidjan (Октябрь 1935)

[13] Имеются в виду книги Джорджа Кеннана (1845-1924), писавшего о сибирской ссылке. Не стоит путать с его внучатым племянником Джорджом Кеннаном - советологом и послом США в СССР в 1952 г.

[14] Здесь и далее неправильная транслитерация словосочитания ”Переселенческий пункт”

[15] Мне не удалось понять, о чем идет речь.

| Количество просмотров: 4278 |

Комментарии

Вл. Зверев опубликовано

Страницы

Добавить комментарий