Мы этой памяти верны. История Неудачинской школы в воспоминаниях и фактах

Данное исследование посвящено истории МБОУ Неудачинской СОШ. Я обучаюсь в 8 классе, занимаюсь краеведением в объединении «Истоки» первый год. Ещё в сентябре тщательно рассмотрела стенды, посвящённые истории школы. Оказывается, в 2025 г. нашей школе исполняется 115 лет! Значит, открыли её в далёком 1910 г., через пять лет после появления первых переселенцев и образования хуторов на территории современной деревни Неудачино. В школьном музее хранится фото, где на фронтоне школы обозначена дата постройки: «1970 г.». Пришла к выводу о том, что раньше было другое школьное здание в Неудачине. Стало интересно узнать, как и где учились ребята жителей нашего поселения раньше.

В моей работе использованы следующие источники: семейные архивы семьи Штеффенов, фотоматериалы по истории школы, которые хранятся в доме-музее нашего земляка А. Я. Штеффена и личном архиве И. И. Панкраца, видеовоспоминания бывших учеников, созданные в 2010 г. Много важных сведений содержится в книге А. Я. Штеффена «Кое-что о деревне…» (Новосибирск: НГУ, 2010).

Страницы истории школы

Я теперь знаю, что на территории нашей деревни Неудачино всё начиналось с покупки земли немецкими переселенцами из Екатеринославской губернии у офицера Неудачина, служившего в Омске и наделенного землёй вдоль Транссибирской железной магистрали в районе 2850-го километра. Первые хутора возникли в 1905–1911 гг. Самые первые данные по истории нашей школы находятся в книге канадского автора Г. Ф. Фаста «В степях Сибири». В книге, опубликованной в 1956 г. на немецком языке, сообщается о возникновении д. Неудачино и сказано, что в 1910 г. во всех немецких поселениях Сибири возникли школы.

До 1910 г. дети с ближайших хуторов учились в доме Абрама Яковлевича Нейфельда. В его семье было 11 детей, и он выделил для занятий большую комнату. Учителей нанимали все родители. По выходным работала воскресная христианская школа, проводились службы для детей и взрослых. Одно из доказательств этому мы нашли в воспоминаниях Якова Борисовича Ренпеннинга, которые записал Л. Малиновский. Яков Борисович сообщил, в частности, о том, что семья его родителей жила в Неудачино, и он ходил в 1910 г. в школу, которая находилась сначала в доме Абрама Нейфельда.

Летом 1999 г. жительница нашего села И. Шелленберг записала воспоминания своей тёти Е. А. Дридигер (1912 г. рождения) о жизни в нашей деревне и о школе. Е. А. Дридигер сообщила о том, что учились здесь же, всего было около 50 учеников. Обучались на немецком языке, а учителей нанимали сами крестьяне. Первым учителем была женщина, но данных о ней не сохранилось. Она вышла замуж и уехала.

В 1910 г. на средства сельчан была построена первая начальная школа, с квартирой для учителей под одной крышей. Преподавание велось на немецком языке. Первые учителя: Ридигер, Регер. С 1931 по 1937 г. работали Пётр Иванович Рогальский (заведующий) и второй учитель Борис Борисович Ренпеннинг. При школе был интернат для детей с хуторов.

Из воспоминаний родителей Егора Петровича Тевса: «В 1908 г. приехали сюда, в Сибирь. Здесь был рай. Летом много цветов, клубнику собирали возле дома. Там, где сейчас ляга, за животноводческой фермой, тогда был большой лес. В те годы было много снега. Летом было много дождей, и лес стал вымокать. Жители решили его спилить, наняли рабочих, деревья почти все выпилили и продали. На вырученные деньги купили сосновый лес, и в 1910 г. построили школу, которая простояла до 1971 г.».

Здания первой школы в д. Неудачино. Архив А. Я. Штеффена

Из воспоминаний Тевс Юстины Петровны (1911 г. рождения), которая училась в Неудачинской школе в 1917–1921 гг.: «Первыми учителями были Ридигер, Г. Регер, в 1928–1930 гг. преподавал русский учитель (фамилию уточнить не удалось. – Л. Т.), в 1931–1937 гг. в школе работали П. П. Рогальский и Б. Б. Ренпеннинг. Эти учителя организовали солидный струнный оркестр и хор. В школе все предметы велись на немецком языке, кроме русского языка и литературы». Организовывали спектакли в клубе, ставили «Коварство и любовь», одежду для «артистов» собирали у жителей села.

Итак, учителя организовали струнный оркестр и хор. Мария Гибнер, участница этого хора, рассказывала о том, как они выступали в Татарске. До них выступали одиночные артисты и небольшие коллективы, но когда наш коллектив поднялся на сцену в полном составе и запел на четыре голоса песню «По диким полям Забайкалья», зал сильно зааплодировал, а жюри присудило первое место. Подарок за выступление был хорошим – набор струнных инструментов.

Струнный оркестр колхоза им. Э. Тельмана на фоне школы. Начало 1930-х гг.

1 ряд: Борис Борисович Ренпеннинг, Елизавета Яковлевна Регер, Дмитрий Гергардович Нейфильд, Юстина Петровна Тевс, Мария Корнеевна Реймер.

2 ряд: Пётр Петрович Рогальский, Пётр Петрович Тевс, Генрих Петрович Эзау

В школе все предметы велись на немецком языке, кроме русского языка и литературы. Много внимания уделялось преподаванию физкультуры, обучению военному и санитарному делу. Особенно, когда отслужили в армии односельчане Г. Г. Фризен и П. А. Эзау. Они активно занимались с молодёжью, устраивали соревнования, проводили многодневные походы. Одной из участниц 38-километрового перехода была Мария Реймер, которая дошла вместе с группой молодёжи пешком до г. Татарска. Переход был в противогазах (в музее хранится фотография этого перехода). «Трехлинейку» – винтовку 1905 г. выпуска – Мария собирала и разбирала с закрытыми глазами. А когда появились мелкокалиберные винтовки, то стали стрелять по мишеням, и вскоре у многих ребят на груди красовались значки БГТО или, у взрослых, ГТО – «Готов к труду и обороне».

В 20–40-е гг. XX в., чтобы обеспечить питание детей, при школе держали корову, двух свиней, кур. Сажали картофель, овощи. В 20–30-е гг. на учителей была возложена задача ликвидации безграмотности среди взрослого населения. Они же вели культурно-массовую работу (читки на полевых станах, оформление показателей работ в колхозе, читали лекции, руководили художественной самодеятельностью).

На праздниках 1 мая или 7 ноября устраивались демонстрации, проходили по улице от школы до конторы или клуба с транспарантами и флагами. Основные мероприятия всегда начинались и проводились в школе, она объединяла людей, и до сих пор играет ту же роль с успехом. Где нет школы – нет и селения!

Казалось, вроде бы жизнь наладилась. Но пришёл 1937 год, и из маленькой деревни увезли навсегда 19 мужиков. Среди них были оба учителя. О судьбе некоторых стало известно только недавно, результат один: были расстреляны. Реабилитированы посмертно.

В 1937 г. начальная школа реорганизуется в семилетнюю. Занятия в школе продолжила Зузанна Ивановна, окончившая семь классов, и Герди, который вёл старшие классы до весны. На много лет школа осталась только начальной, хотя печатью «Неудачинская немецкая неполно средняя школа» пользовались ещё не один год. После 1937 г. запретили обучать школьников на немецком языке. Многие ученики старших классов бросили занятия, занимали в семье место отцов, по возможности стали работать в колхозе. Но со школой связаны судьбы подавляющего большинства жителей деревни, которые когда-то сами учились в ней, затем – их дети и внуки. Например, Егору Петровичу Тевсу не удалось получить хорошего образования, он рано начал работать, но о школе вспоминал всегда по-доброму.

15 августа 1939 г. начал работать в школе Яков Яковлевич Штеффен. Работал до 13 февраля 1940 г., пока его не мобилизовали в Красную армию. Детей стали учить Мария Ивановна Тиссен и Мария Капитоновна Лебедева, которые завершили 1939/40 учебный год. В 1940/41 учебном году учителем работал мужчина, живший раньше в Безбожнике (деревня, располагавшаяся в 16 км от Неудачино). В 1941/42 учебном году работали высланные с Волги Алексей и Алла Николаевна Пфанненштиль. Но 2 апреля 1942 г. Алексея мобилизовали в трудовую армию, Алла одна завершала учебный год. Позже преподавали Анна Новак, Раиса Максимовна Гусева, Андрей Андреевич Зубенко с дочерью Анастасией Андреевной.

Я. Я. Штеффен (второй ряд, в центре) в армии, 1940–1941 гг.

10 февраля 1946 г., в день выборов, из Красной армии вернулся Я. Я. Штеффен, бывший учитель, фронтовик, побывавший в немецком плену. Вернулся с немецкой гармошкой на плече и автоматом с боевым комплектом. 15 марта его демобилизовали, а с 27 марта он опять работал учителем, с 15 декабря 1946 г. стал заведующим школой. Но 20 сентября 1947 г. несправедливо был уволен на основании приказа Облоно.

Осталась одна учительница – Измайлова, которая приезжала из Дмитриевки. Позже приехали сёстры Екатерина Ивановна и Елена Ивановна Киреевы, но работала здесь только Елена, Екатерину перевели в другую деревню. Трудились потом Тамара Васильевна Лукина, Алиса Игнатьевна Паульс, Вера Викторовна Безверхая. Начиная с 1948 г., школу возглавляла Елена Ивановна Штеффен (Киреева). Много лет отработал учителем немецкого языка её муж Я. Я. Штеффен.

Штеффен Яков Яковлевич был хорошим педагогом, отзывчивым человеком, сильным организатором. Всех, кто знал Якова Яковлевича, поражала его особая доброта и интеллигентность, внешняя привлекательность. Строгим был в меру, в школе была дисциплина и порядок. О себе он рассказывать не любил – очень глубока и болезненна была рана в его душе, слишком много он претерпел унижений. Постоянно проводил воспитательную работу не только в школе, но и в производственных коллективах. Его часто приходилось видеть вместе с ребятами, в полеводческих бригадах, на животноводческих фермах. Принимал активное участие в других мероприятиях: проведении новогодних праздников, «Проводов русской зимы», концертов к знаменательным событиям. Школа была очагом культуры. Маргарита Егоровна Регер, дочь Егора Петровича Тевса, вспоминает, что чаще всего тогда танцевали «Светит месяц» и «Неудачинскую польку».

В 1950–1960-е гг. школа по-прежнему была только начальной. До 1954 г. немецкая деревня Неудачино находилось под комендатурой. Спокойно жить Якову Яковлевичу Штеффену не давали, так как он был бывшим пленным. Бесконечно вызывали в райцентр, задавали вопросы о прошлом. В начале 50-х гг. ему в очередной раз пришлось уйти из школы. Взяли на работу бухгалтером в соседнем селе Дмитриевке. В 1961 г. снова вернулся работать в школу. Заочно выучился в Омском государственном педагогическом институте, получил высшее образование по специальности «Учитель немецкого языка». При нем силами сельчан построили в 1970 г. кирпичную начальную школу. Классы здесь были большими – на 25 человек. Яков Яковлевич проработал в нашей школе директором до 1972 г. и потом ушёл на заслуженный отдых.

Елена Ивановна и Яков Яковлевич Штеффены, 1976 г.

В 1960-е гг. ученики 5–11 классов ездили учиться за 12 километров в село Новопервомайское. Возили их на разном транспорте, иногда на грузовике, а бывало, добирались пешком. Юстина Абрамовна Панкрац рассказала нам о том, как она добиралась на выпускной вечер вместе с подругами: «Ехали на грязной тракторной телеге в рабочей одежде, и уже там, в Первомайской школе, нам пришлось переодеваться. А назад мы, неудачинские школьники, шли пешком. Несмотря на грязь, рассвет встретили, настроение было хорошим».

Когда д. Неудачино перешла в состав Госплемсовхоза № 253, Первомайская школа уже была переполнена, пришлось занимать второе здание. Только из нашей деревни там обучалось уже около ста ребятишек. В любую погоду везли учеников против всех правил на открытой тракторной тележке с железным полом, временами скользким от дождя. В таких условиях нельзя было возить детей. Поэтому в 1970 г. построили новое школьное здание, но опять с расчётом только на четыре класса.

Здание школы в д. Неудачино с датировкой постройки на фронтоне «1970 г.»

Воспоминания учеников об истории школы

Очень важно получить информацию о школе от очевидцев событий. К 100-летию школы наш учитель истории О. В. Полинская взяла интервью у пожилых жителей д. Неудачино. Важно, что нам удалось найти не менее пяти фотографий старой школы, но нет ни одной, которая была бы снята внутри школы. Выяснить, как проходил учебный процесс, как чувствовали себя ученики в классах, какая была материальная база школы, как раз помогают узнать воспоминания бывших выпускников Неудачинской начальной школы.

Новак Аганетта Дмитриевна (31.03.1942–15.12.2013) сообщила о том, что родилась она в 1942 г. в конце марта: «Меня записали 31 марта, а 2 апреля отца забрали в трудовую армию, и больше он домой не вернулся». В 1949 г. она пошла в первый класс. «Школа была там, где сейчас живут Сорокины, на улице Центральной. Там было два больших класса. Один год даже было три классных комнаты, там жили приезжие учителя – сбоку здания». Сначала Аганетту учила Антонина Петровна, потом приехала Зоя Георгиевна Зуева. Она учила с 1 по 3 класс, а в 4 классе обучала Екатерина Андреевна Бандуровская. Аганетта помнила, как трудно было в первом классе. Языка не знала русского. Учительница показывает кубики с буквами и рисунками, что-то рассказывает, а она не может понять, что это такое. В каком классе научилась это понимать, даже не помнит.

Нейфельд Яков Яковлевич (19.03.1951–17.032019) сообщил о том, что учился в начальной школе д. Неудачино с 1958 г. В классе было много ребят, особенно мальчиков. Учителем была Елена Ивановна Штеффен. Остались о школе только хорошие воспоминания. С пятого класса учился в Первомайской школе. Ездили туда с пацанами в первые месяцы на велосипедах, после уборки урожая детей возили на грузовой машине. В машине стояли скамейки и был натянут тент от дождя и ветра.

Школьная линейка. Сентябрь 1963 г.

Гибнер Наталья Петровна (род. 04.03.1952) сообщила о том, что была выпускницей 4 класса в 1963 г. В 1 классе было 18 человек, все были дружные, из одной деревни, кроме Светы и двух мальчиков, которые жили на станции «2850-й километр» и каждое утро ходили в школу пешком, а после школы домой, бывало, одноклассники их провожали. Им было интересно пройти это расстояние в 38 километров, посмотреть, как крутится мельница. Первая и любимая учительница Натальи – Зинаида Григорьевна Кондратьева. Она была родом из Татарска, а жила на квартире в доме её бабушки. Ещё до 2010 г., пока были живы, родители с ней переписывались, она жила тогда в Санкт-Петербурге. Что запомнилось с уроков? «Зинаида Григорьевна говорила, что надо открывать тетрадки, аккуратно пользоваться чернильницей-непроливашкой, но иногда чернила проливались, то на платье, то на фартук. Фартуки у девочек были праздничные белые и будние черные. Праздничные фартуки у были красивые, с рюшами. В школе детям в те годы не готовили, родители их кормили по очереди, приносили из дома чай и булочки для всех». Ее папа, Гибнер Пётр Генрихович, тоже учился в этой начальной школе с 1937 по 1941 г.

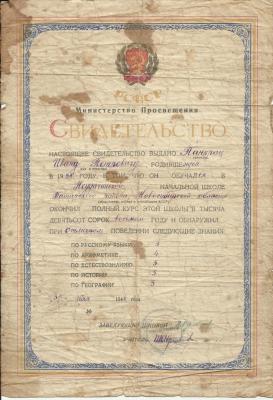

Панкрац Иван Петрович (11.03.1935–07.08.2013) рассказал о том, что пошел в 1 класс в 1943 г., по-русски мало знал, по-немецки не понимал, учителем был Зубенко Андрей Степанович. Потом их учили Яков Яковлевич Штеффен и Татьяна Алексеевна в 4 классе. Сидели за партами по два человека, занятия в основном были уже на русском языке. Учились классы по отдельности, в разных классных комнатах, но там была хитро устроена перегородка между классами – деревянная стенка, которую можно было поднять, и тогда получался общий класс. Запомнился праздник Новый год. Как и сейчас, на праздник наряжались в костюмы, и каждый ждал подарков, но Рождество праздновали только дома. Закончил школу 31 мая 1948 г. У Ивана Петровича сохранились похвальная грамота за 1 класс и свидетельство об окончании начальной школы.

Свидетельство Ивана Панкраца об окончании начальной школы, 1948 г.

Панкрац Зара Гергардовна (род. 23.12.1940) вспоминала о том, что родители раньше жили на хуторе Клюевка, и там нанимали учителя, который преподавал одновременно детям разных классов. Учитель был Цезар из Германии. В 1920-х гг. семья переехала в Неудачино, поэтому она училась здесь в начальной школе в конце 40-х гг.

Пётр Егорович Тевс (род. 17.09.1956) рассказал о том, что обучался в школе с 1963 по 1967 г. У них был большой класс – 20 человек, и ни один из детей ни слова по-русски не понимал. Учили их русские учителя. Через год ученики свободно говорили и писали по-русски. Как они это сумели сделать, Пётр Егорович не знает и удивляется до сих пор. Осталось ощущение на всю жизнь, что школа была очень уютной, домашней. Она же деревянная была. Когда на улице было холодно, -30 градусов, в школе было тепло. Круглая голландская печь отапливалась их учительницей Тамарой Васильевной Лукиной. Она детям всегда читала книги, вот это было чудо! Однажды она читала книгу «Сын полка», и это было что-то невероятное. Любимым местом в классе у них был шкафчик, в котором на полочках стояли книжки, зачитанные детьми.

Панкрац Яков Генрихович (род.20.08.1960) поведал, что начал учиться в 1967 г., школа была старая, из бревен «сделана ещё нашими предками». Учился он в этой школе три года, потом достроили нынешнюю школу, и 4 класс заканчивал уже в ней. Классы стали просторней, светлее, но детей почему-то тянуло в старую школу. Всё-таки ностальгия была, там в старом школьном дворе они играли после уроков. Учили его Яков Яковлевич Штеффен и Тамара Васильевна Лукина. «Когда пришли в школу в 1 класс, ведь никто не знал русского языка, а Тамара Васильевна не разговаривала на немецком языке, но мы быстро выучили русский язык и одолели программу».

Подведем некоторые итоги

Дата возникновения Неудачинской школы – 1910 г., она была построена на средства, собранные жителями. Окончание использования данного здания школы, переход в новое здание произошли в 1970/71 учебном году. Мы нашли информацию о 30 педагогах, которые работали с 1910 по 1970 г. Фамилии двух учителей выяснить не удалось. В школе в разные годы обучалось от 50 до 100 учеников, наполняемость классов была от 17 до 25 человек. До 1937 г. обучение велось на немецком языке, после ареста П. П. Рогальского и Б. Б. Ренпеннинга преподавание начали вести на русском языке. По воспоминаниям 17 выпускников 1940–1960-х гг., у всех была проблема в 1 классе – не знали русского языка, ведь дома разговаривали только на немецком. Школа, построенная на средства жителей д. Неудачино, всегда была центром культуры, образования, имела важное значение для жителей деревни, ученики с теплотой отзываются и помнят о ней.

Научный руководитель – О. В. Полинская, учитель истории и обществознания высшей квалификационной категории.

| Количество просмотров: 3054 |

Добавить комментарий