Эмерджентность как основная характеристика сетевого взаимодействия в дополнительном образовании детей

Эволюционный переход участников мирового сообщества на постиндустриальную ступень развития среди прочего привёл к усилению глобальной конкуренции, которая наиболее явно проявилась в сфере услуг и управления инновационными процессами, информационными потоками и развития человеческого капитала [1]. Особенностью современного образования исследователи называют вынужденный характер реформирования, что находит подтверждение в стремительно изменяющейся нормативно-правовой базе. Образованию сегодня отводится стратегическая роль в инновационной политике России, что подтверждает Стратегия развития воспитания, Национальный проект «Образование» и Закон об образовании в РФ, отмечая, что «для развития человеческого потенциала и обновления содержания образования необходимы системные изменения, связанные с формированием в образовательных системах разного уровня готовности к инновационной деятельности, невозможной без изменения основ управления развитием системы образования».

Отечественные исследователи связывают «полномасштабную инновационную деятельность, способную обеспечить эволюционный переход образовательных организаций к обновлённым эффективным практикам», с сетевым подходом (Д.В. Мальцева, С.Р. Матвеев, М.В. Ромм и др.), развитием научно-образовательных сетей (Н.Н. Давыдова, Е.М. Дорожкин, В.А. Фёдоров и др.) и особенностями реализации сетевых образовательных программ (Г.Н. Прозументова, В.Ю. Соколов, Е.А. Суханова и др.). Исследование современных педагогов показали, что «успешность развития механизмов организации инновационной деятельности в образовательных системах разного уровня … во многом определяется активным развитием сетевых форм взаимодействия». Более того, практика показывает, что отдельно взятое образовательное учреждение в современных условиях не может самостоятельно достигать необходимых результатов в развитии образования и обеспечить преемственность уровней образования.

Новое применение сетевой подход приобрёл в аспекте взаимодействия общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования детей (Е.А. Блинова, А.В. Золотарёва, И.Н. Попова, Н.А. Третьяк, Н.Г. Тихомирова и др.). Исследования показывают, что сетевое взаимодействие, организованное с участием учреждения дополнительного образования при соблюдении ряда условий, способствует формированию и развитию компетенций учащихся (А.В. Хуторской, И.А.З имняя, М.Д. Ильязова, М.О. Сороко и др.). Сетевое взаимодействие современной образовательной организации предполагает добровольное участие участников образовательного процесса и других организаций в деятельности, целью которой является достижение нового качества образовательного процесса. Основополагающую роль в сетевом взаимодействии играет сетевой характер взаимодействия: использование современных интернет-технологий от социальных сетей и мессенджеров, до разнообразных медиа-ресурсов. Традиционно считается, что сетевое взаимодействие характеризуется открытостью, горизонтальностью организационных связей, динамичностью, гетерогенностью, эмерджентностью, многомерностью и многоаспектностью взаимного прямо и опосредованного направленного воздействия участников и имеет единый центр, осуществляющий координацию в условиях гибкой структуры управления и преобладания самоорганизации. Создание гибкой мобильной структуры невозможно без современных IT-инструментов. Сетевое взаимодействие рассматривается многими исследователями как современная технология для развития и распространения инновационных разработок, построения диалога между субъектами образовательного процесса.

Эмерджентность (эмержентность) называют неотъемлемой характеристикой сетевого взаимодействия, ведь именно в сети возможно возникновение новых свойств участников, которыми прежде они не обладали. Термин «эмерджентность» (англицизм от emergent «возникающий, неожиданно появляющийся») первым ввел британский философ Милль Джон Стюарт применительно к появлению у системы свойств, превосходящих свойства суммы её компонентов по-отдельности. Словарь иностранных слов Н.Г. Комелева объясняет эмерджентность как наличие у системы свойств целостности, которые не присущи её составляющим элементам [2]. Реализация отделом краеведения, экологии и туризма МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» проекта «Экологический компас» является примером возникновения эмерджентности в сетевом взаимодействии.

Проект «Экологический компас» зародился на первом городском детском форуме «Настоящее будущее 2019» в ходе работы интерактивных сессий с участием школьников города Новосибирска.

Целью проекта стало знакомство учащихся с экологией и историей родного края посредством совместной работы в разновозрастном коллективе по поиску природных мест города Новосибирска, которые могли бы стать рекреационными местами для горожан. Кураторов проекта вдохновили создатели медиапроекта «Полезный Город» (о нём мы узнали здесь https://sdelano.media/poleznygorod/), которые разработали онлайн-карты социальных и экологических сервисов для горожан (https://poleznygorod.ru/).

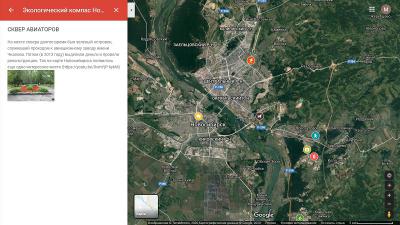

Проект «Экологический компас» ставил своей целью создание карты-навигатора, содержащей малоизвестные природные достопримечательности нашего города, которым необходимо внимание горожан. Сегодня проект «Экологический компас» направлен на решение нескольких задач:

– активизацию творческой активности подростков;

– овладение учащимися навыком командной работы в проектной деятельности с использованием медиа-технологий;

– развитие экологической культуры учащихся через привлечение внимания к природным достопримечательностям города Новосибирска.

В сетевое взаимодействие включилась средняя общеобразовательная школа № 141 с углубленным изучением математики, учащиеся которой принимают активное участие во многих экологических инициативах Дворца «Юниор». В ходе взаимодействия появились новые идеи, которые позднее были реализованы педагогами Дворца, учителями и школьниками Первомайского района города Новосибирска. В рамках реализации данного проекта учащимися и педагогом на базе школы была проведена игра «Знакомые незнакомцы нашего города», конкурс виртуальных экскурсий «Мой любимый уголок природы», конкурс кроссвордов «Природные достопримечательности Новосибирска». Интеллектуальная игра «Знакомые незнакомцы нашего города» о растениях, занесённых к Красную книгу Новосибирской области, привлекла внимание школьников к региональным экологическим проблемам и проблеме сохранения растительного мира Новосибирской области.

Виртуальные экскурсии, подготовленные учащимися 6-10 классов на различных платформах от привычного Microsoft Power Point до менее распространённых в новосибирских школах Prezi (https://prezi.com) и Padlet (https://ru.padlet.com/), познакомили участников конференции с природными объектами нашего города, о существовании которых многие не догадывались. Конкурс предметно-тематических кроссвордов «Природные достопримечательности Новосибирска», прошедший в электронной форме, сконцентрировал интеллектуальную и творческую активность учащихся в направлении краеведческого поиска. В игровой соответствующей возрасту участников форме были подведены промежуточные итоги проекта, выделены и награждены лауреаты. Данные мероприятия были направлены не только на расширение кругозора учащихся, но прежде всего на повышение уровня экологической культуры.

Итогом работы над проектом на современном этапе стало создание карты на платформе Google (https://www.google.ru/maps), на которую учащимися были нанесены самостоятельно найденные и изученные природные места. В качестве итогового отчёта по проекту совместно со Студией детского и молодёжного вещания МАУ ДО ДТД УМ «Юниор» был подготовлен фильм: в сотворчестве педагогов и учащихся написан сценарий, проведены съёмки, специалистами отдела телевидения производился монтаж с использованием программы Sony Vegas Pro.

Особенности дополнительного образования (открытость, вариативность форм, возрастная неоднородность детского коллектива, со-бытийность педагога и учащегося и др.) служат «социальным лифтом», создавая условия для социальной успешности каждого ребёнка. Сетевое взаимодействия в дополнительном образовании детей становится технологией для формирования и развития детских и взрослых компетенций. Современное дополнительное образование – «пространство, в котором учащийся реализует свою потребность в общении, творческую индивидуальность, удовлетворяет свои профессиональные и социальные пробы, формируя продуктивное просоциальное поведение» [3]. Дополнительное образование в силу своей динамичности становится «инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий будущего».

Опыт педагогов Дворца показывает, что сетевое взаимодействие, организованное мотивированными и подготовленными субъектами воспитательной деятельности, способно расширить горизонты воспитания, повысить качество воспитательной деятельности внутри образовательной организации и совершенствовать её имидж, способствуя расширению сетевых процессов. В ходе реализации проекта «Экологический компас» мы видели, как сетевое взаимодействие способствовало социализации учащихся и развитию их экологической культуры через формирование воспитывающей среды, куда было включено учреждение дополнительного образования детей [4].

В ходе работы над проектом каждый из участников сетевого взаимодействия сформировал или развил общие или специальные компетенции, что привело к возникновению новых свойств участников, которыми до начала работы они не обладали. Таким образом, на заключительном этапе участники проекта расширили количество участников сетевого взаимодействие и изменили структуру модели сетевого взаимодействия.

Список литературы:

1. Давыдова Н.Н., Дорошкин Е.М., Фёдоров В.А. Научно-образовательные сети: теория, практика: монография. – Екатеринбург: Изд-во Рос.гос.проф.-пед. ун-та. – 2016. – C.12

2. Эмерджентность // Словарь иностранных слов. – Комлев Н.Г. (рус.). – 2006. // Словарь иностранных слов. – Комлев Н. Г., 2018.

3. Ромм Т.А., Ромм М.В. Сетевые горизонты теории воспитательных систем // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. – №4. – С.55

4. Все материалы по проекту размещены в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/sibirian_junior_kte

| Количество просмотров: 3991 |

Добавить комментарий