Подходы и методы в обучении иностранным языкам в моей педагогической практике

Даже за отсутствием конкретного метода преподавания

думающий учитель всегда «методичен» в своей практике.

С. Торнбери

Это слова Скотта Торнбери – нашего современника, коллеги, блестящего преподавателя и методиста, издавшего множество статей и книг в области изучения и преподавания иностранных языков. Они заставили меня задуматься о том, в какой мере моя педагогическая практика «методична» и какие известные методы и подходы имеют место в моем преподавании. А далее я отправилась в увлекательное путешествие по страницам двух замечательных книг: «Approaches and Methods in Language Teaching» (Richards, J.C., Rodgers, T.C.) и «30 Language Teaching Methods» (Thornbury, S.)

Итак, мое эссе – это рефлексия прочитанного со взглядом на мой педагогический опыт. Начну с того, что разведу понятия «метода» и «подхода» для моего читателя.

Согласно толковому словарю английского языка издательства Макмиллан (Macmillan English Dictionary, 2007), «подход» – это некий образ мыслей и действий, другими словами, «философия» некой деятельности, в то время как «метод» – это уже конкретный, четко спланированный способ выполнения этой деятельности. Так, для Эдварда Энтони (1963), американского специалиста в области прикладной лингвистики, подход в обучении аксиоматичен. Подход в целом отражает природу языка и процесса его изучения. В то время как метод процессуален. На этом уровне теория переходит в практику. Так что в рамках одного подхода к обучению могут умещаться несколько методов.

Для современных тенденций в методике обучения иностранным языкам характерен «принципиальный эклектизм» или «эклектичный» («контекстуальный») подход (С. Бакс, 2003). Это значит, что современный учитель волен выбирать и комбинировать элементы различных методов и приемов обучения в зависимости от ситуации обучения и потребностей (запросов) конкретной группы учащихся. Однако этот выбор должен быть рационален и методически оправдан.

Итак, начнем с ранних тенденций в методике обучения иностранным языкам и посмотрим, имеют ли место в моей каждодневной работе такие ранние (исторические) методы и подходы в обучении иностранным языкам, как всем нам известный «грамматико-переводной метод», «аудиолингвальный метод» и принцип устного опережения. В наше время применение в работе «грамматико-переводного» метода часто считают устаревшей, отжившей себя тенденцией. Что, на мой взгляд, не совсем справедливо. Так, в моей работе с большими (до 30 человек) группами учащихся низкого уровня (A1-A2) я могу отметить такие черты этого метода, как объяснение грамматических правил на русском языке. Грамматика дается дедуктивным путем. Сначала я объясняю какое-либо грамматическое явление, затем идет применение его на практике. Перевод с русского на английский и обратно в работе с упражнениями и текстами, упор на работу с чтением и письмом – это все черты, присущие грамматико-переводному методу, которые я обнаруживаю в своей работе с этими группами. Это я считаю эффективным с точки зрения подачи и усвоения материала в работе на большой низкоуровневой аудитории.

Также «наследие» грамматико-переводного метода обнаруживается и в самой структуре учебника «Spotlight» для 5-6 класса, с которым я работаю в данный момент в школе. Так, в конце учебника можно найти традиционный двуязычный словарь, вокабуляр которого отобран строго в соответствие с содержанием текстов в учебнике.

В своей работе с детьми дошкольного и младшего школьного возраста я опираюсь на принцип устного опережения и ситуационный подход к обучению, а также применяю метод общей физической реакции. В чем конкретно это проявляется? Во-первых, введение нового лексико-грамматического материала происходит в первую очередь устно, а затем уже переходим к письму. Во-вторых, отработка и закрепление новых лексических единиц сопровождается созданием некой речевой «ситуации», то есть при помощи жестов, мимики, иллюстраций, конкретных объектов реального мира – в общем, адекватного теме антуража. Учет этих двух моментов очень важен в работе с данной возрастной группой учащихся и не противоречит их психологическому развитию. Также привлечение детей к использованию на уроках жестов, мимики, игровых телодвижений, имитации и других способов визуализации способствует лучшему усвоению языкового материала и по сути является элементами метода общей физической реакции.

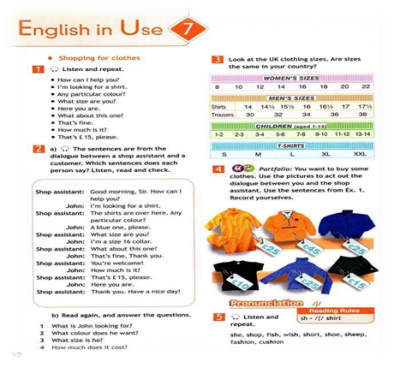

Также в своей работе я обнаруживаю элементы аудиолингвального метода. Это проявляется в применении разного рода упражнений (дриллов). Это могут быть упражнения на произношение формы слова по типу «listen and repeat» (послушай и повтори), а также вариации грамматических упражнений на подстановку формы, трансформации, расширение предложения и т.д. Учебник «Spotlight» изобилует подобного рода упражнениями. Вопрос – какую практическую пользу извлекают учащиеся из подобных тренировочных упражнений? На этот вопрос отвечают американские бихевиористы, родоначальники аудиолингвального метода, в частности, лингвист Риверс (1964), которые утверждают, что слухо-произносительные упражнения составляют основу для формирования других речевых навыков. В целом, дриллы (упражнения) способствуют формированию правильных речевых установок (образцов).

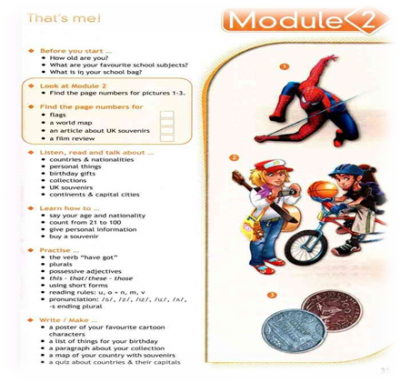

В данное время одним из общепризнанных и широко применимых на практике подходов к обучению иностранным языкам является коммуникативный подход или коммуникативное обучение. Я могу отметить его значительное влияние (равно как и Европейского Языкового Портфеля) на содержание Федеральной Образовательной Программы по иностранным языкам, а соответственно, и на содержание УМК «Spotlight», с которым я работаю в школе. Так, в программе курса «Spotlight», созданной в соответствии с требованиями к уровням владения языком по шкале Европейского Языкового Портфеля мы видим подробное описание целей и задач курса, которые, в свою очередь, полностью отражают главную цель обучения иностранным языкам в рамках коммуникативного подхода – способствовать формированию коммуникативной компетенции (Хаймс, 1972) обучающихся через развитие четырех основных речевых умений (чтения, аудирования, говорения и письма). Также программа УМК содержит спецификацию этих четырех речевых умений в форме высказываний «учащиеся научатся», «учащиеся смогут…». Также если мы посмотрим на структуру учебника, то на первой странице каждого модуля (раздела) мы увидим описание тех компетенций, которыми овладеют учащиеся в рамках этого модуля. Они звучат так: «в этом модуле ты научишься, как…». Также в разделе «English in Use» учащиеся осваивают основные функции языка (Халлидэй, 1975).

Таким был мой краткий обзор методов и подходов, которые я обнаруживаю в своей педагогической практике. Это, я надеюсь, показывает меня как учителя думающего и методичного!

| Количество просмотров: 4201 |

Добавить комментарий