Активизация самостоятельной учебной деятельности на уроках биологии в 7 классе: приёмы и методы

В современных условиях образовательная система сталкивается с новыми вызовами, такими как динамичность и многообразие. Возрастает важность коммуникативных навыков, способности к моделированию ситуаций, обмену опытом в диалогах и дискуссиях, а также к участию в творческом процессе. Однако одновременно наблюдается уменьшение интереса к учебе и интеллектуальная пассивность. Это приводит к тому, что учителям необходимо все более активно применять методы, стимулирующие умственную активность, что способствует развитию аналитических способностей, умения обобщать, видеть проблемы и искать решения, а также корректировать полученные результаты. Повышение этих навыков является ключевым для приобщения учащихся к творческой деятельности.

Принципиально изменяются позиция и роль учителя, который из информатора (источника знаний) становится стимулятором мыслительной деятельности, помогая овладеть способами познания. Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества учебного процесса является активизация познавательной деятельности учащихся [5, с. 21]. Знания, полученные в готовом виде, как правило, вызывают затруднения учащихся в их применении к объяснению наблюдаемых явлений и решению конкретных задач. Одним из существенных недостатков знаний учащихся остается формализм, который проявляется в отрыве заученных учащимися теоретических положений от умения применить их на практике [2, с. 58].

В наше время, когда особое внимание в образовательном процессе уделяется не только передаче знаний, но и систематическому развитию учащихся, а также организации их самостоятельной работы во время уроков, становится очевидным, что такой подход приносит значительные плоды. Когда к этому добавляется еще и грамотное сочетание самостоятельной работы с разнообразными формами домашних заданий, направленных на закрепление и углубление знаний по изучаемому предмету, у школьников формируются и укрепляются важные, а порой и незаменимые навыки самостоятельного подхода к обучению. Это, в свою очередь, становится залогом того, что для выполнения заданий, которые, как правило, имеют примерно одинаковую степень сложности и объем, учащиеся, которые привыкли к регулярным занятиям самостоятельной работой, начинают тратить существенно меньше времени. Это различие в подходах становится особенно заметным, когда мы сравниваем их с теми учениками, которые обучаются в классах, где самостоятельная работа либо вовсе не организована должным образом, либо же проводится с значительными перерывами и не имеет регулярного характера.

Такой продуманный и целенаправленный подход к обучению создает благоприятные условия для того, чтобы постепенно, шаг за шагом, увеличивать темпы освоения учебного материала. Это, в свою очередь, открывает перед учащимися новые горизонты и дает возможность выделять больше времени на такие важные и значимые аспекты образовательного процесса, как решение различных задач, проведение экспериментальных исследований, а также выполнение других видов работ, которые носят творческий характер и способствуют более глубокому, всестороннему и качественному усвоению знаний.

Современный курс биологии в школе имеет немалый объем как теоретического, так и фактического материала. Школьный учебник нашего времени наполнен биологическими терминами, которые сложны для восприятия. У ученика возникает впечатление о биологии, как об очень сложной науке. В действительности, биология является одной из самых интересных дисциплин школьного курса, потому что изучает жизнь во всех ее проявлениях. Кроме этого, этот предмет максимально приближен к реальной жизни и практикоориентирован. К сожалению, у большинства учеников за школьную жизнь так и не появляется интерес к этой науке, так как, заучивая сложные, непонятные термины, они стараются выучить предмет для аттестации, получения отметки. У многих учеников этот предмет является не любимым из-за его сложности и перегруженности непонятными для детского восприятия сведениями [1, с. 23].

Так, при освоении биологии возникает непростая ситуация и противоречие между необходимостью формирования прочных знаний, умений, навыков и большим объемом теоретических сведений, получаемых на уроках биологии; между высокими требованиями, предъявляемыми к биологическому образованию и недостаточно сформированными умениями и навыками учащихся. Это противоречие относится, прежде всего, к тем ученикам, которым процесс получения знаний дается нелегко.

Все вышеперечисленное указывает на одну из актуальных проблем в обучении биологии – недоступность и оторванность ее от реальной жизни. Необходимо, чтобы процесс изучения этого предмета был интересным и познавательным для обучающихся [3, с. 69].

Приемы и методы активизации познавательной деятельности учеников рассмотрены в трудах педагогов Г.И. Щукиной, Л.С. Выготского, Т.А. Ратановой, Т.В. Богдановой, Е.А. Кошелевой и других. Одним из выходов из сложившейся ситуации является активизация самостоятельной познавательной деятельности учащихся на уроках биологии.

На основе выделенной проблемы мы разработали комплекс заданий, нацеленный на активизацию самостоятельной учебной деятельности обучающихся 7 классов на уроках биологии.

Работу с таблицей можно организовать как в групповой, так и в индивидуальной форме.

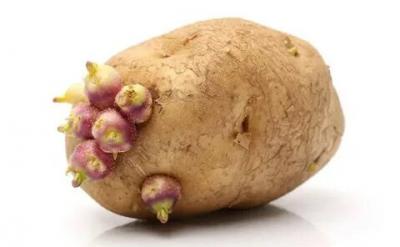

Задание 1. Допустим, вы ученик 9-го класса и помогаете вашему младшему брату подготовиться к викторине по биологии. Когда он отвечает на вопрос о том, какой орган картофеля мы едим, он говорит «плод». Однако вы знаете, что плоды картофеля на самом деле ядовиты, а мы едим клубни, которые являются видоизмененными побегами.

Теперь давайте рассмотрим рисунок. На нем изображен клубень картофеля (1) и побег дерева с почками (2). Нам нужно внимательно изучить рисунок и найти, что объединяет эти биологические объекты и в чем их основные отличия.

Рисунок 1. Клубень картофеля и побег с почками

1. Заполните таблицу

|

Объект |

Сходства |

Различия |

|

|

|

|

Задание 2. Анализ

1. Изучите теоретический материал по теме «Отряды насекомых». Заполните таблицу.

|

Отряды насекомых |

Характеристика |

Представители |

Работа с текстом

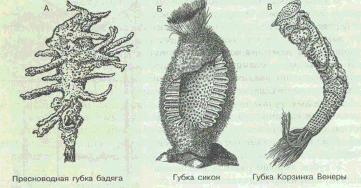

1. Найди место в учебнике, где описываются объекты, представленные на рисунке 2.

Рисунок 2. Материал из ученика биологии

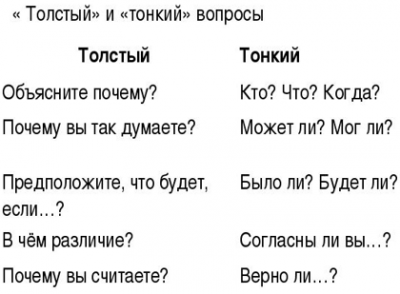

2. Прочитать §. Поставь вопросы к данному § на основе приведенных структур (рис. 3). С помощью данных вопросов формируется смысловое чтение, что непосредственно влияет на активизацию самостоятельной деятельности.

Рисунок 3. Прием смыслового чтения «Тонкие и толстые вопросы»

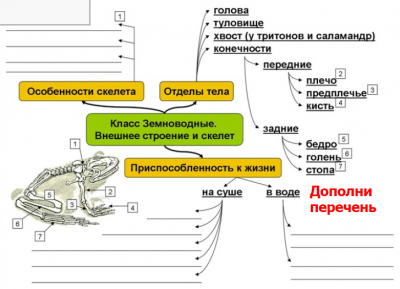

3. Дополни схему (сверни информацию) по теме «Земноводные», опираясь на материал учебника и дополнительных источников (рис. 4).

Рисунок 4. Схема по теме «Земноводные»

Задания на сравнения можно проводить в группе, в парах.

1. Сравните строение амебы обыкновенной и инфузории-туфельки.

Рисунок 5. Амеба обыкновенная и инфузория-туфелька

2. Заполните сравнительную таблицу.

|

Системы органов |

Тип Плоские черви |

Тип Круглые черви |

Тип Кольчатые черви |

|

|

|

|

|

Формы проведения уроков многообразны, важно, чтобы учитель подбирал задания, основываясь на знаниях и умениях определенного класса для достижения активизации самостоятельной деятельности обучающихся.

| Количество просмотров: 4235 |

Добавить комментарий